등록 : 2007.11.14 19:27

수정 : 2007.11.14 19:37

|

|

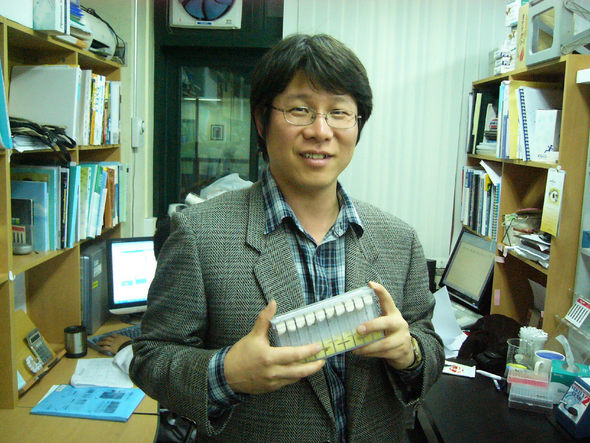

조경상 교수가 초파리 1천~2천마리를 담아 우주정거장에 올려보낼 초파리 실험상자를 들고 있다. 미세중력 탓에 초파리 먹잇감이 둥둥 떠다녀 초파리의 생존을 위태롭게 하지 못하도록 붙박이로 바닥에 붙여두었다.

|

한국최초 우주실험의 연출자들

① 초파리 우주에 쏘아올리는 조경상 교수

한국 최초의 탑승우주인인 고산씨가 내년 4월 국제우주정거장에 1주일 쯤 머물며 18가지 우주실험 임무를 수행한다. 우리나라에선 처음 시도되는 우주실험을 기획하고 최근엔 한창 실험장치를 제작하고 있는 유인 우주실험 연출자들의 이야기를 취재해 몇 차례에 걸쳐 연재한다.

조경상(39) 건국대 생명과학과 교수가 좁쌀 크기의 초파리들을 담은 작은 투명상자를 소중하게 감쌌다. 상자 안에서 붕붕대는 초파리들이 작은 점처럼 보인다. 볼품없고 평범하다. 하지만 이래봬도, 내년 4월 한국인 최초 우주인 고산씨가 국제우주정거장(ISS)에서 우주실험 임무를 수행할 때 쓸 ‘초파리의 미세중력 반응과 노화 유전자 연구’ 실험상자다.

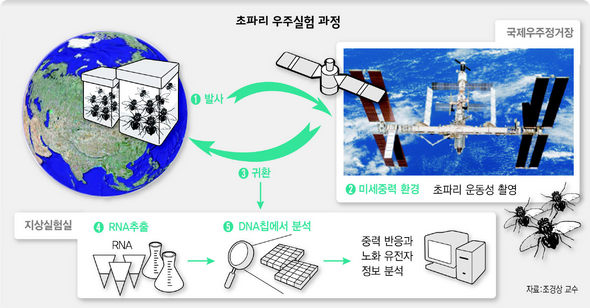

“이 상자에다 정상과 돌연변이 초파리 1천~2천 마리를 담아 보내려고 합니다. 이 상자를 우주정거장 안에다 두었다가 되가져오면 됩니다. 그런 다음엔 우리가 바빠지죠. 1주일 동안 우주 환경에 적응하는 과정에서 초파리 유전자에 특이하게 생겨날 변화를 분석할 겁니다. 우주 환경에 있던 초파리와 지상에 있는 초파리를 비교해 유전자 수준의 차이를 찾아내는 거죠.” 이 우주실험의 기획자인 조 교수는 14일 “비교 분석을 통해 중력에 민감하게 반응하는 유전자와 노화를 촉진하는 유전자를 찾아낼 계획”이라고 말했다.

|

|

초파리 우주실험 과정

|

초파리는 중력이 작용하는 방향의 반대쪽으로 날아가는 성질(‘음성 주지성’)을 뚜렷하게 보이는 생물이다. 컴컴한 곳에서도 본능적으로 위쪽 방향을 향해 날아간다. 식물 줄기의 음성 주지성과 비슷하다. 조 교수는 “이런 성질은 ‘중력에 반응하는 유전자’가 존재함을 보여주며, 실제로 이런 기능에 관여하는 유전자가 이미 여럿 발견된 바 있다”고 전했다. 그는 이번 우주실험에선 아직 발견되지 않은 다른 중력 반응 유전자를 찾아내려고 한다.

“초파리는 지난 100여년 동안 유전자 실험에 기여한 대표적 실험동물입니다. 사람의 질병 유전자 74%가 초파리 유전자와 일치할 정도로 초파리는 사람을 연구하는 데에 도움을 많이 주죠. 사람한테도 중력 반응 유전자가 있을 터이고, 이런 중력 반응 유전자 연구는 미래에 인간이 우주 환경에서 오랜 동안 생활할 때를 대비한 과학지식이 될 겁니다.”

우주 환경에 머물다 돌아온 초파리는 노화 유전자를 찾는 데에도 쓸모가 크다.

초파리가 우주 환경에서 빠른 노화 현상을 보인다는 사실은 다른 나라의 여러 우주실험들에서 밝혀졌다. 조 교수는 “원인은 알지 못하지만 우주 환경이 생물의 노화를 촉진한다는 점만은 널리 받아들여지고 있다”며 “우주정거장에 있다가 돌아올 초파리의 유전자 변화를 분석해 새로운 노화 유전자를 탐색할 계획”이라고 말했다. 초파리는 수명이 60~100일밖에 안 돼, 사람한테는 7년 쯤에 해당하는 7일 간의 우주 생활만으로도 노화와 관련한 유전자 변화를 충분히 드러낼 거라는 게 그의 기대다.

이런 중대 임무를 띤 초파리의 ‘무사귀환’이 요즘 조 교수의 최대 관심사다. 그는 “우주선 발사와 귀환 때 엄청난 충격과 진동이 일어나기 때문에 초파리의 안전이 걱정된다”며 “생물학 실험이지만 정작 요즘엔 실험상자의 구조와 재료를 어떻게 만들지가 더 큰 고민”이라고 말했다.

초파리 먹잇감을 어떻게 처리할지도 큰 골칫거리다. 만일 먹잇감이 미세중력 탓에 작은 상자 안에서 둥둥 떠다니면 초파리의 생존을 위협할 수도 있다. 실제로 먹잇감이 초파리와 뒤범벅이 돼 실험을 망친 외국 사례도 있다고 한다. 여러 아이디어를 거쳐 이젠 먹잇감을 천연 수세미 펄프와 섞어 젤 형태로 굳혀 상자 아랫쪽에 고정시켰다. 그래도 불안해 먹잇감이 흘러나오더라도 그 양을 줄이려고 작은 차단막을 만들었다. 실험상자 제작을 돕는 대학원생 황수진(25)씨는 “내년 4월 살아 돌아온 초파리를 보면 너무 반가울 것 같다”고 말했다.

글·사진 오철우 기자

cheolwoo@hani.co.kr

|

|

■ 무중력과 미세중력

국제우주정거장에서도 중력이 완전한 ‘0’이 되는 건 아니다. 우주정거장은 400㎞ 상공에서 초속 7~8㎞로 하루 16바퀴씩 지구를 도는데, 이 때 우주정거장 안에서 작용하는 중력은 지상 중력(1G)의 10만분의 1(0.00001G) 가량 된다. 중력의 영향을 받지 않는 정밀한 실험을 할 때엔 가속하거나 고도를 높여 중력을 100만분의 1G까지 낮추는 것으로 알려져 있다. 이 때문에 과학 용어로는 ‘무중력’이 아니라 ‘미세중력(마이크로 중력)’이란 말이 쓰인다. 절대적 의미의 ‘중력 0’은 자연에 존재하기 어렵지만, 예컨대 지구와 달의 중력이 비기는 곳처럼 특정 지점에선 중력이 0에 가깝게 된다. 이론상으론 지구 같은 행성의 중심점에서도 중력이 거의 0이 될 수 있다. 대칭을 이룬 공 모양 행성의 중심점에는 사방에서 작용하는 중력이 서로 비기기 때문이다. |

|

|

광고

기사공유하기