|

|

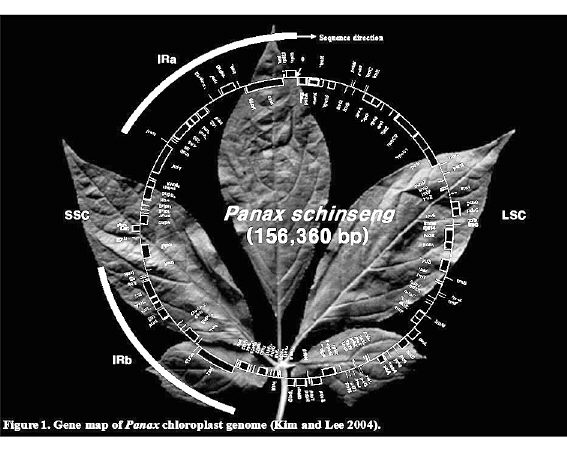

김기중 교수 연구팀이 2004년 해독해 발표한 한국 인삼의 엽록체 유전자 지도. 김 교수팀은 한국과 미국·중국·시베리아 인삼 등에서 식물 종을 분류할 때 식별표지로 삼을 디엔에이 염기서열 영역을 찾아냈으며, 다시 이 식별 방식을 다른 식물 종의 분류에도 적용해 최종적으로 3개 영역을 골라냈다.

|

인삼 등 1천종 ‘바코드’ 축적…사이언스 “한국방식 주목” ‘친자 확인’ 때처럼 디엔에이(DNA)로 생물 종을 식별하는 이른바 ‘생물 바코드’ 방식의 국제표준을 마련하려는 움직임이 한창인 가운데, 국내에서 개발된 ‘식물 바코드’가 이 분야 국제표준의 유력한 후보로 거론되고 있다.

미국 과학저널 <사이언스>의 보도와 김기중 고려대 교수(식물분자계통학)의 말을 종합하면, 지난 9월 대만 타이페이에서 열린 ‘생물 바코드 식물분과 국제회의’에서 여러 식물 종의 디엔에이 식별 방식들이 제안됐으며 국제회의 이후 김 교수 연구팀이 개발한 두 가지 방식 가운데 하나가 가장 실현 가능한 방안으로 논의되고 있다. <사이언스>는 최근호에서 지금까지 학계엔 제안된 6가지 안팎의 식물 바코드 방식 가운데 다른 방식들은 몇몇 문제를 지니고 있으나 “한국 방식은 매우 유력한 것으로 학계에서 주목받고 있다”고 다른 학자들의 말을 따 비중 있게 보도했다. 그동안 식물학계에서는 주로 겉모습과 특성에 따라 식물 종을 분류했던 전통적 방식에서 벗어나 종마다 다른 디엔에이의 차이를 기준으로 식물 종을 식별하려는 생물 바코드 분류 방식을 받아들이면서 식물 분야의 국제표준을 마련하려는 논의를 계속해왔다. 디엔에이로 식물 종을 식별하는 일은 동물 종 식별과는 달라 매우 까다로운 것으로 알려져 있다. 왜 그럴까? 식물과 동물은 다른 속도와 방향으로 진화해왔기 때문이다. 동물 종의 디엔에이 식별은 모계를 통해 전해지는 세포 속 미토콘드리아 염색체의 염기서열을 판독해 이뤄진다. 미토콘드리아 유전체(게놈)는 진화 속도가 빨라 일찍부터 종마다 다르게 분화했으며, 이 때문에 이곳의 디엔에이 염기서열의 차이를 보면 손쉽게 동물 종을 구분할 수 있다는 것이다. 하지만 식물에선 미토콘드리아 유전체의 진화가 빠르게 일어나지 않았다. 김 교수는 “식물 종의 분화를 미토콘드리아 유전체에서 찾기란 쉽지 않아 식물학계에선 주로 엽록체의 유전체에서 디엔에이의 차이를 찾는 방식이 추구돼왔다”고 말했다. 광합성을 일으키는 장소인 엽록체는 식물 잎 세포에서 90% 가량을 차지할 정도로 식물을 대표하는 세포기관이다. 그는 “하지만 식물에선 잡종 빈도가 높고 변이가 적어 식물 종의 식별 때엔 훨씬 더 긴 염기서열을 비교하는 좀더 복잡한 방식을 써야 한다”고 말했다. 이 분야에선 미국 스미소니언자연사박물관의 존 크레스 박사, 영국 왕립식물원의 마크 체이스 박사, 그리고 한국의 김 교수 등이 서로 다른 식별 방식을 제안하며 경쟁해왔다.

|

|

식물바코드의 개념도

|

| |

기사공유하기