|

|

배가 산을 넘으려면 □□가 필요하다

|

과학향기

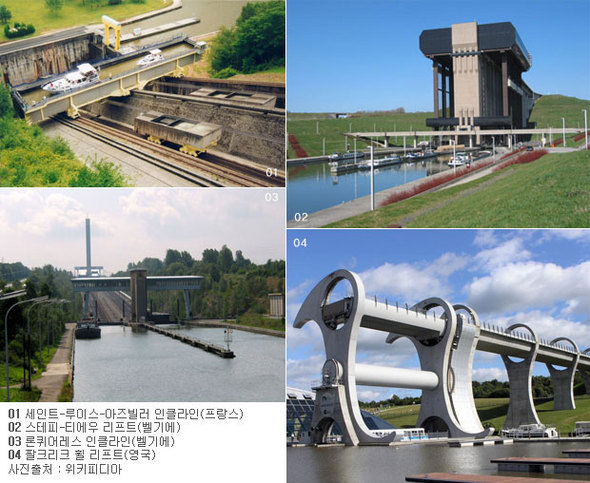

인간은 이미 1만년 전부터 수상운송을 시작했다. 강 위에 뗏목을 띄워 사람과 물건을 다른 장소로 이동한 뒤로 수상운송 기술은 끊임없이 발달했다. 인구 증가와 함께 수상운송량이 급속히 증가하며 강, 호수, 바다 같은 자연수로만으로는 운송의 한계에 부딪히게 됐다. 이 한계를 극복하기 위해 인공수로가 등장했다. 인공적으로 물길을 터 두개의 자연수로 사이를 연결하거나 강이 없는 곳에 새로운 물길을 개설했다. 하지만 여기에는 골치 아픈 문제가 있다. 두개의 자연수로를 인위적으로 연결할 때 연결하는 곳에 높이 차이가 존재한다는 사실. 배가 산과 같은 높거나 낮은 지형을 오르내려야 할 상황이 발생하게 된다. 이 높이 차이를 극복하기 위해 고안한 장치가 바로 ‘갑문’과 ‘리프트’다. 배를 산으로 올리는 기술에 대해 알아보자. 갑문은 두 수역을 연결하는 수로의 양쪽에 수문을 설치한 것이다. 인공 수로를 가로질러 보(堡)를 쌓으면 보의 상ㆍ하류에는 수위차가 생겨 선박을 이동시키려면 수조가 필요하다. 이 수조는 상ㆍ하류 쪽에 수문이 있으며 흔히 갑문이라고 부른다. 낮은 수역에 있던 배가 수조에 들어오면 낮은 수역의 수문이 닫힌다. 그 뒤 수조에 물을 채우면 수면이 서서히 상승하게 된다. 수조의 수면이 높은 수역의 수면과 같은 높이까지 올라오면 이번에는 높은 수역의 수문을 열고 배가 상류로 이동한다. 높은 수역에서 낮은 수역으로 이동할 때는 반대의 과정을 거치면 된다. 두 수역의 높이 차이가 매우 클 때는 여러 개의 갑문을 계단식으로 만들어 극복한다. 예를 들어 파나마 운하는 태평양과 대서양의 높이 차이인 26m를 극복하기 위해 8.84m의 갑문이 3단계로 연결돼 있다. 이동하는데 시간이 많이 걸리지만 대형 선박도 안전하게 이송할 수 있는 장점이 있다.갑문은 인천처럼 조수간만의 차이가 큰 곳 항구에서도 매우 유용하다. 밀물 때 항구에 정박한 배는 썰물 때 물이 없어 난감한 상황에 처한다. 배가 항구에 정박한 뒤 수문을 닫으면 다음 밀물 때까지 안전하게 항구에서 배를 보존할 수 있다. 이처럼 갑문은 수면의 높이 차이를 극복하기 위해 다양하게 쓰인다. 하지만 최근에는 갑문 대신 리프트가 더 많이 쓰이고 있는 추세다. 갑문보다 경제적이고 더 높은 곳에 더 빠르게 배를 이동할 수 있기 때문이다. 리프트의 기본 원리는 건물의 아래층과 고층을 엘리베이터로 이송하는 것과 같다. 매우 다양한 방식이 나와 있다. 각 나라별로 대표적인 리프트를 살펴보자. 프랑스 ‘마르네-라인(Marne-Rhine) 운하’의 일부분에 위치한 ‘세인트-루이스-아즈빌러(Saint-Louis-Arzviller) 인클라인’(그림1)은 리프트가 갑문에 비해 얼마나 효과적인지 보여주는 좋은 예다. 프랑스의 보즈산을 가로질러 설치된 운하는 높이 차이를 극복하기 위해 갑문이 무려 17개에 달했다. 44.55m의 높이를 올라가는데 8~13시간이 걸렸고 1만200톤이나 되는 물이 필요했다. 리프트로 바뀐 현재 단 4분의 이동시간이 걸리며, 물은 40톤만 있으면 된다. 사진에서 보듯 배가 수로에 들어오면 양쪽에 수문이 닫히고 41도 경사로 배를 끌어올리는 구조다.

|

기사공유하기