|

|

외부 자극에 대해 뇌의 어느 부위가 얼마나 활성화하는지 보여주는 다양한 뇌 영상들.

|

뇌활동 패턴 따라 실험자 인식물 파악 연구

“신비에 싸였던 뇌·마음 연구에 활용” 기대 “(뇌에서 일어나는) 남의 시각 경험을 언제라도 필요할 때 영상으로 재구성할 수 있는 ‘뇌 읽는 장치’를 상상해보라. 이런 해독기가 있다면 과학과 실용 분야에 엄청난 용도로 쓰일 수 있다. 예컨대, 뇌 해독기를 이용해 사람들마다 다른 지각 차이를 연구할 수 있고 정신집중 같은 신비한 현상도 연구할 수 있을 것이다.” 뇌 읽는 장치? 공상과학 소설같은 얘기지만, 소설가가 아니라 과학자가 학술논문에서 밝힌 미래 예측이다. ‘뇌 읽기’ 분야에서 오랜 연구를 해온 재크 갤런트 미국 캘리포니아 버클리대 생리학 교수 연구팀은 최근 과학저널 <네이처> 온라인판에 발표한 논문의 서두에서 “심지어 (남의) 꿈이나 상상에 접근할 수도 있을 것”이라고 말했다. 과학논문엔 어울리지 않을 법한 위태로운 흥분이다. 무엇 때문에 과학자가 이런 예측까지 할 수 있었을까? 갤런트 교수팀은 이번 연구에서 피의 흐름을 추적해 뇌의 활동 상태를 보여주는 ‘기능자기공명영상’(fMRI)과 컴퓨터 프로그램을 결합함으로써, 뇌 안에서 일어나는 마음 현상을 들여다보는 초보적 장치를 만들어냈다. 뇌 영상을 보고 어떤 사람이 지금 무엇을 바라보는지 알아맞히는 장치다. 120장의 영상을 보여주고 벌인 실험에서 알아맞히기 정확도는 90%나 됐다.

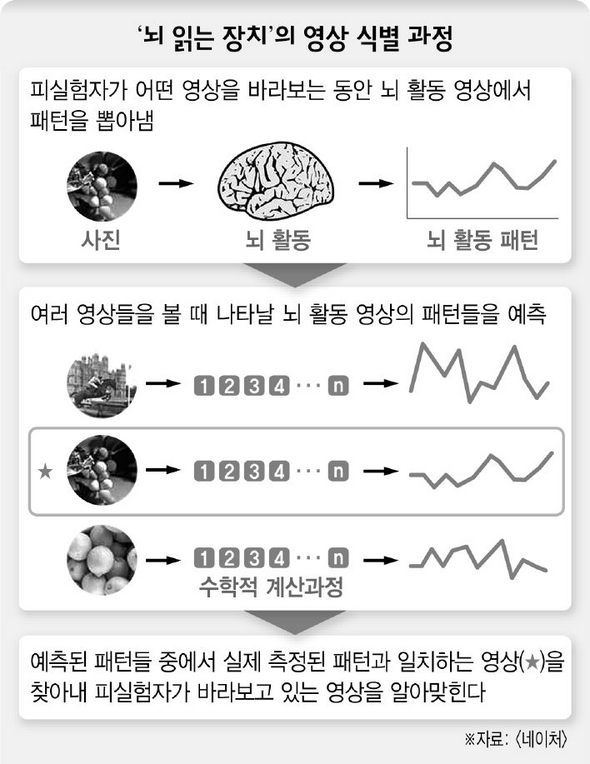

실험은 두 단계로 이뤄졌다. 첫 단계는 ‘모델 만들기’다. 2명의 피실험자가 집, 꽃, 고양이 등 정지영상 1750장을 바라보는 동안 망막의 시각정보를 받아들이는 뇌의 시각피질 부위를 촬영해, 컴퓨터가 뇌 활동의 ‘패턴’을 파악하는 훈련을 하도록 했다. 이 때 각 영상은 ‘지문’처럼 서로 다른 패턴으로 구분된다. 둘째 단계는 ‘영상 식별’(그림 참조)이다. 앞서 만들어진 모델을 이용해, 이번엔 컴퓨터가 전에 본 적 없는 영상을 피실험자가 본다면 뇌 영상에 어떤 패턴이 나타날지 예측하게 했다. 그런 뒤 피실험자가 실제로 새 영상들을 보는 동안에 촬영한 피실험자의 뇌 영상에서 어떤 패턴을 찾아내어, 예측한 뇌 활동 패턴 중에서 일치하는 영상을 골라냈다. 연구팀은 알아맞히기 정확도가 영상 120장을 쓴 실험에선 최고 92%, 1천장을 쓴 실험에선 82%를 나타냈다고 밝혔다. 갤런트 교수는 “구글에서 검색되는 규모인 10억장을 대상으로 하면 정확도는 20% 가량 될 것”이라고 말했다. 이 장치는 여러 언론보도에서 ‘마음 읽는 기계’라는 별칭을 얻으며 주목받았다. 사실 뇌 영상으로 ‘마음을 읽으려는’ 연구는 몇 해 전부터 주목받았다. 지난해 2월엔 영국·독일 연구팀이 뇌 영상에서 뇌 활동의 패턴을 찾아내 사람의 마음 속에서 일어나는 ‘결심’을 읽어내는 실험을 벌였다. 연구팀은 피실험자들한테 두 숫자를 제시하고 더할지 뺄지 결정하라고 한 뒤 뇌 영상을 촬영해 마음 속으로 어떤 결정을 내렸는지 알아맞혔다. 행동을 미리 예측하는 정확도는 70%나 됐다.

|

|

‘뇌 읽는 장치’의 영상 식별 과정 * 자료 : <네이처>

|

| |

기사공유하기