|

|

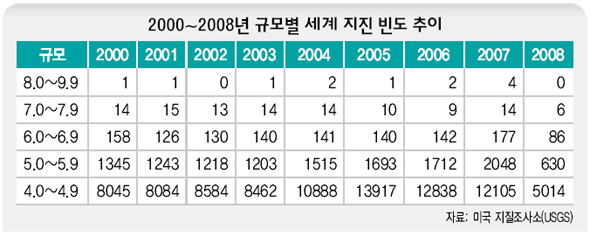

2000~2008년 규모별 세계 지진 빈도 추이

|

직접적 아닌 잠재적 영향…예측 어렵지만 대비해야

지난달 12일 규모 7.9의 중국 쓰촨성 강진에 이어 지난 14일 일본 동북부에서도 규모 7.0의 강진이 일어나자, 중국과 일본 사이에 있는 한반도의 지진 안전성을 두고 우려가 높다. 국내 지질학자들은 “중국과 일본의 지진이 한반도에 직접 영향을 끼치기 어렵다”면서도 “당장 눈에 드러나진 않더라도 먼 곳에서 한반도로 전해져 쌓이는 지진에너지의 확산에 관심을 기울여야 한다”고 강조했다. 한반도 지진을 알려면 인도판·태평양판의 움직임까지 아우르며 ‘더 넓게 더 멀리’ 봐야 한다는 것이다. ■ 중국·일본 강진 사이의 한반도는? 지질학자들은 지진이 지각의 스트레스(‘응력’)가 한꺼번에 발산하는 자연현상이라는 점에서, 엄청난 응력을 소진한 중국과 일본의 지진이 이웃 한반도엔 지진 완충의 작용을 한다고 풀이한다. 인도판과 태평양판이 유라시아판을 밀어붙여 생기는 강진은 거의 대부분 판의 경계부에서 완충돼, 유라시아판의 가장자리에 있는 한반도는 초강진의 영향권에선 벗어나 있다. 하지만 학자들은 한반도가 주변국 강진의 영향을 받지 않는 건 아니라고 말한다. 이윤수 지질자원연구원 박사는 “한반도와 일본열도 사이엔 큰 경계층(지각 아래 맨틀까지 이어진 ‘구조선’)이 있어 두 지역의 지진 양상은 다르지만, 일본 지진에너지는 한반도 어딘가에 전해질 수 있고 차곡차곡 쌓일 수 있다”며 “2005년 규슈 앞바다 지진 때 부산 땅이 흔들렸던 것이 그 보기”라고 말했다. ■ 지구 강진 빈도 늘었나? 지구 차원에서 강진이 늘어난 게 아니냐는 우려도 있다. 지질학자들은 “인구밀도가 높은 곳에서 지진이 일어나 피해가 커진 것이며 지진 횟수가 늘어난 건 아니다”라고 말한다. 미국 지질조사소(USGS)의 자료를 보면, 1900년 이래 해마다 일어나는 지진의 빈도는 대체로 일정하다. 이 연구소는 100여년의 관측 자료를 바탕으로 한 해 동안 △규모 8 이상 지진은 1차례 △7.0~7.9 규모는 17차례 △6.0~6.9 규모는 134차례 △5.0~5.9 규모는 1319차례꼴로 일어났다고 계산했다. 특정 시기에 지진이 자주 일어날 수 있다는 견해도 있다. 홍태경 연세대 교수(지구환경과학부)는 “큰 지진이 나면 지진에너지가 퍼지면서 다른 지역에 스트레스를 전달해 여러 곳에서 지진이 잦아질 수 있다”며 “큰 지진이 난 1960년대와 2004년 무렵 지진이 잦았다”고 말했다. ■ ‘지진 예측’ 가능할까? 지진도 날씨 예보처럼 미리 예측할 수 있을까? 지질학자들은 “현재 과학기술로는 어렵고 앞으로도 당분간 힘들 것”이라고 말했다. 그동안 구름 모양의 변화, 라돈가스 방출, 우물의 수위 변화 등이 지진의 조짐으로서 관심을 끌었으나, 여러 연구를 거쳐 이런 현상이 모든 지진 직전에 공통적으로 일어나진 않는다는 사실이 밝혀졌다. 하지만 지진 전에 나타나는 동물의 이상 행동은 깊은 땅속에서 일어나는 지각 압축 현상을 감지하기 때문이라는 추정도 있다. 지자기와 지전류의 변화도 지진의 조짐으로 주목받지만 그걸 식별하는 데엔 한계가 크다. 이희일 지질자원연구원 박사는 “지자기와 지전류의 변화를 일으키는 가장 큰 원인은 태양 활동”이라며 “서울역 광장에서 떠드는 무수한 사람들의 목소리 속에서 어느 한 사람의 목소리만 찾아내긴 힘들듯이 지자기 변화로 지진을 예측하긴 힘들다”고 말했다.오철우 기자

기사공유하기