|

|

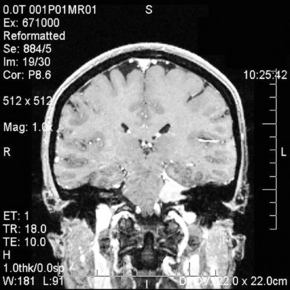

뇌기능자기공명영상(fMRI)

|

“뇌영상 논문 절반서 편견 개입” 정면으로 제기

‘뇌-마음 1대1 대응’도 오해…전체 불신엔 우려

논문 한 편 때문에 마음과 뇌를 연구하는 신경과학계가 새해 벽두부터 술렁이고 있다. 어떤 감정이나 행동이 뇌의 어느 특정 부위에서 생겨난다는 일부의 뇌영상(fMRI) 연구 논문들에 잘못된 해석과 분석이 쓰였을 가능성이 크다는 비판이 정면으로 제기됐기 때문이다. 세계 학계에서 꽤 알려진 뇌 연구 그룹이 엄격한 논문 심사를 거쳐 국제 학술지에 발표된 동료 연구자들의 연구 방법을 비판했다는 점에서, 일부에선 ‘논문 폭탄’으로도 받아들이고 있다.

■ “마음·뇌 과학에 편견 개입 위험”

발단은 미국 매사추세츠공대(MIT) 대학원생인 에드워드 벌과 저명한 인지신경과학자 해럴드 패실러 캘리포니아대학 교수 등이 ‘사회신경과학에 나타난 믿기 힘든 상관성’이란 제목으로 공개한 논문이다. 이들은 최근 언론에서도 각광받는 마음과 뇌 연구 논문들이 어떤 심리·행동과 뇌 특정 부위의 기능이 연결돼 있다며 제시한 ‘상관계수’들이 믿기 힘들 정도로 높다는 데 의문을 품었다. 이름난 국제 학술지에 실린 논문 53편을 세밀히 조사하고 각 연구팀에 연구 방법을 직접 묻고 분석했다.

그랬더니 절반 이상인 28편 논문에서 뇌영상 데이터를 통계 처리해 결론을 이끌어낼 때 엄격한 방법이 사용되지 않은 점이 드러났다고 이들은 밝혔다. 뇌영상의 데이터 단위인 ‘복셀(voxel)’ 자료들을 분석할 때 2차 검증 때 쓰는 기준과 같은 기준의 통계 기법으로 1차 데이터를 선별하는 방법을 쓰면서, ‘남녀의 차이’ 같은 전통적 믿음이나 고정관념이 해석에 끼어들게 됐다는 것이다. 상관성이 높은 데이터가 선택되는 편견의 위험에 노출돼 있는 셈이다. 이들은 같은 방식으로 별 의미 없는 데이터를 특별하게 통계 처리했더니 의미 있는 신호를 얻을 수 있었다는 모의 실험 결과도 소개했다.

이정모 성균관대 교수(심리학)는 “뇌의 어느 부위가 어떤 감정과 1 대 1로 대응하는 것처럼 제시하는 연구들이 심리의 복잡성을 너무 단순하게 이해한다는 지적은 꽤 있었는데, 이번 논문은 뇌영상 연구자들이 그런 문제를 정식으로 제기했다는 점에서 파장이 크다”고 말했다. 이 논문은 <뉴스위크> 블로그를 통해 처음 알려지면서 여러 매체들에 보도되고 비판 대상이 된 연구자들이 반박문을 공동 발표하면서 과학 블로그를 중심으로 논란이 계속 진행되고 있다.

|

|

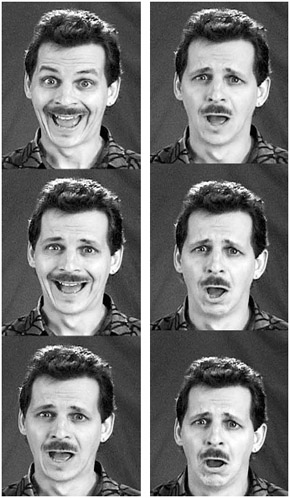

사람의 갖가지 감정들이 뇌의 특정 기능 분위에서 생겨난다는 연구 결과들이 쏟아져나오고 있는 가운데, 이런 여러 연구들에 연구자의 편견이 개입됐을 가능성이 제기되고 있다. 사진은 희노애락의 감정을 나타내는 얼굴 표정들. <그림 그리기를 위한 얼굴 표정 참고서>(비즈앤비즈 출판사) 제공

|

▶ ‘용역’ 폭력 횡포, 재개발지역 ‘무법천지’

▶컨테이너 충돌 시인…“강경진압이 화불러”

▶“석기 잡는 유정”…‘경찰 거짓말 포착’ 김유정 의원 맹활약

▶CJ CGV ‘관객수 축소’ 거액 탈세혐의 수사

▶‘살해 피의자’ 첫째부인 실종·넷째부인 화재사

▶‘뇌를 너무 쉽게 봤다’ 연구부실 비판논문

기사공유하기