|

|

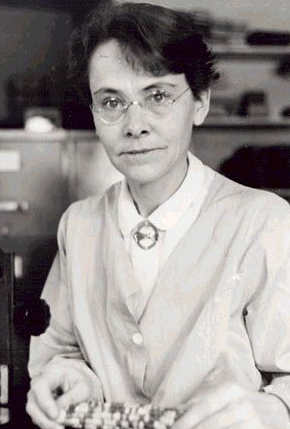

옥수수와 평생을 함께 한 유전학자, 바바라 매클린톡

|

과학향기

1920년대 미국 코넬대 인근 어느 미장원에서 미용사와 “긴 머리가 좋으냐, 짧은 머리가 좋으냐”를 놓고 장시간 철학적 토론을 나눈 끝에 자기 머리를 바짝 올려 짧게 깎아달라는 여학생이 있었다. 다음날 교정은 발칵 뒤집어 졌다. “여자 머리가 저게 무슨 꼴이냐”고 여기저기서 수군거리고 난리가 났다. 게다가 다른 여학생들은 모두 치렁치렁한 긴 치마를 입고 다녔는데, 농과대학에 다니던 그 여학생만은 야외실습 때 치마를 바지로 수선해 고쳐 입고 다녔다. 옥수수 밭에서 일할 때마다 긴 치마가 불편했기 때문이다. 이 여학생이 1983년 노벨생리의학상을 수상한 바바라 매클린톡이다. 매클린톡은 언제나 앞으로 일어날 일들을 조금 앞서서 했을 뿐인데 당시 사람들에게는 인정받지 못했다. 마치 그녀가 과학계에서 이룩한 업적에 대한 주변 과학자들의 냉담한 반응과 비슷했다. 왜 그녀의 이야기는 한동안 무시 받고 미친 소리로까지 취급받은 것일까? 1960년대 말까지 과학자들 사이에는 유전자가 생명의 비밀을 간직한 열쇠라는 점에 모두들 동의하고 있었다. 그러나 유전자의 배열 방식에 대해 그녀와 대다수 과학자들은 서로 다른 생각을 갖고 있었다. 그녀는 옥수수 세포 속 유전자 가운데 원래 자리를 이탈해 이리저리 옮겨 다니는 ‘튀는 유전자(jumping genes)’를 발견했다.당시 과학자들은 유전자가 차곡차곡 쌓인 벽돌처럼 늘 제자리를 지키는 것으로 믿었다. 생명체의 정보는 언제나 DNA에서 RNA를 거쳐 단백질로 흘러가므로 DNA에서 비롯된 정보는 결코 바뀌지 않는다는 얘기다. 고정된 자리를 지키던 유전자가 갑자기 대열을 이탈해 다른 자리로, 심지어 개별 염색체들 사이로 이리저리 옮겨간다는 매클린톡의 주장은 상식 밖의 발상이었다. 더욱이 매클린톡은 이런 유전자를 스위치에 비교해 다른 유전자의 활동을 끄고 켠다고 설명했다. 유전자를 끄고 켜는 조정능력 때문에 유전자가 다른 염색체로 이동한다는 것이다. 1951년 매클린톡은 유전학 심포지엄에서 자신이 발견한 연구 결과를 발표했지만 참석자들은 침묵과 무관심으로 일관했다. 1953년 제임스 왓슨과 프랜시스 크릭이 DNA 구조를 밝히면서 유전정보는 DNA에서 일방적으로 전달된다는 중앙통제론이 확고히 자리를 잡았기 때문에 그녀의 연구 성과는 계속 폄하될 수밖에 없었다. 매클린톡은 많은 학자들이 자신의 연구결과를 이해하지 못하는 것에 매우 놀랐고 크게 실망했다. 결국 그녀는 자신의 연구결과를 학술지에 논문으로 발표하는 것을 포기했다. 설상가상으로 그녀가 도달한 결론의 배경을 충분히 이해하려면 이 분야의 해박한 지식이 필요했지만 옥수수 유전학에 대한 관심이 희박해지면서 관련 연구자도 점차 줄어들었다. 그러나 매클린톡은 ‘생명의 느낌’에 충실한 과학자로서, 평생을 옥수수 유전연구에만 몰두했다. “싹이 나올 때부터 그 식물을 바라보잖아요? 그러면 나는 그걸 혼자 버려두고 싶지가 않았어요. 싹이 나서 자라는 과정을 빠짐없이 관찰해야만 나는 정말로 안다는 느낌이 들었어요. 내가 밭에다 심은 옥수수는 모두 그랬어요. 정말로 친밀하고 지극한 감정이 생겼어요. 식물들과 그렇게 깊은 관계를 맺는 게 나에게는 큰 기쁨이었지요.”

|

|

바바라 맥클린 톡

|

기사공유하기