|

|

한반도의 익룡은 어떻게 살았을까?

|

과학향기

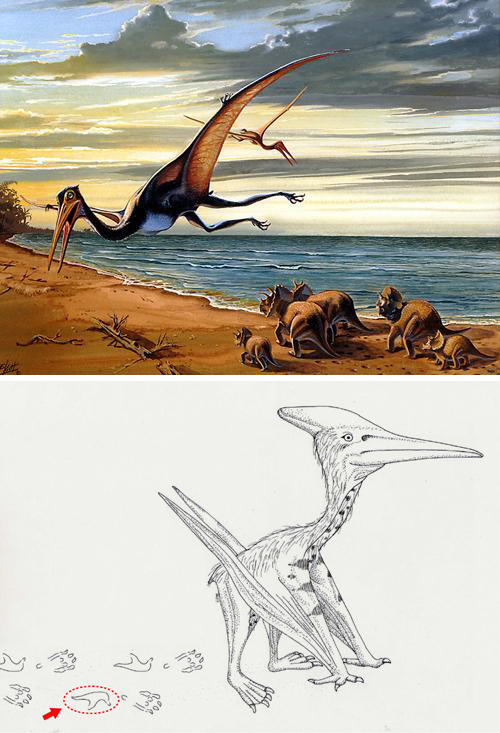

“한국에서도 공룡화석이 발견되나요?” “한국에서는 공룡발자국만 발견되지요?” “익룡도 공룡인가요?” “익룡의 흔적도 한반도에서 발견되나요?” 중생대에 살았던 공룡과 척추동물들을 연구하는 저는 특강을 할 때나 어린이들을 대상으로 하는 공룡수업을 할 때 종종 앞에서 나온 질문을 받습니다. 이 중에서도 ‘한반도에 살았던 익룡’의 정체를 설명할 때 가장 흥미진진한 표정을 짓더군요. 중생대 하늘의 지배자인 ‘익룡’은 공룡이라기보다 하늘을 날았던 파충류로 분류되는 동물입니다. 양 날개를 활짝 펴고 활강하듯이 날아다니는 모습 때문에 새나 박쥐와 비슷한 동물로 잘못 인식되기도 하지만 익룡의 날개구조는 새나 박쥐의 날개와는 완전히 다릅니다.새의 경우 깃털이 날개를 이루지만 익룡의 날개는 깃털이 아닌 막으로 구성됩니다. 익룡의 네 개의 손가락 가운데 네 번째 손가락만 길게 발달돼 날개막을 지탱하는데, 이러한 날개막은 익룡의 손가락과 몸통 사이를 연결해 커다란 날개를 구성하게 되는 것이죠. 중생대 트라이아스기 후기에 처음으로 등장한 익룡. 이들은 쥐라기와 백악기에 이르는 1억 6000만년 동안 다양한 모습으로 변화했습니다. 특히 쥐라기를 주름잡았던 익룡과 백악기에 살았던 익룡은 겉모습만 해도 많은 차이점을 발견할 수가 있습니다. 쥐라기에 살았던 람포린쿠스(Rhamphorynchus)와 같은 ‘람포린코이드’ 익룡들은 양 날개를 편 길이가 주로 1~2m 정도고, 이빨을 지니고 있으며 꼬리가 긴 것이 특징입니다. 주로 물고기를 먹었을 것으로 추측되죠. 이에 비해 백악기 하늘에는 ‘프테로닥틸로이드’류 익룡들이 살았습니다. 이들은 커다란 몸집을 지니고 있습니다. 꼬리가 매우 짧거나 거의 없을 정도로 그 역할이 작아졌다는 것이 쥐라기 익룡들과 가장 큰 차이점입니다. 이런 익룡들은 한반도에도 살았을까요? 물론입니다. 그 흔적은 지금도 여러 곳에서 나타나고 있고, 최근에는 경상북도 군위에서 거대한 익룡 발자국이 발견돼 세상을 깜짝 놀라게 했습니다. 우선 2001년 경상남도 하동에서 발견된 익룡뼈부터 살펴볼까요? 하동군 진교면 방아섬의 중생대 백악기 초기지층에서 발견된 익룡의 날개뼈 화석은 한반도에서 발견된 최초의 익룡뼈입니다. 발견된 뼈의 길이는 약 247mm로 뼈의 너비가 26.5mm이고, 단면이 납작한 타원형입니다. 이것은 익룡의 날개뼈를 이루는 뼈들 가운데 첫 번째 날개뼈를 이루는 부위죠. 뼈 속이 비어있고, 뼈막의 두께가 매우 얇은 전형적인 익룡뼈의 특징을 보입니다. 이 뼈의 주인공을 알아내기 위해 중국과 일본의 백악기 지층에서 발견된 익룡 화석들을 비교, 분석한 결과 백악기 초기 중국에서 살았던 ‘쭝가립테루스’(Dsungaripterus)와 그 크기와 형태가 가장 가까운 것으로 밝혀졌습니다. 쭝가립테루스는 양 날개를 모두 편 길이가 약 3~3.5m 정도이고, 두개골의 길이는 약 40~50cm입니다. 주로 어패류를 잡아먹었을 것으로 되는 추정되는 녀석이지요. 이밖에도 우리나라에서는 전라남도 해남, 경상남도 사천 등지에서 익룡발자국이 발견돼 학계에 보고된 바가 있습니다. 또 우리나라 백악기 지층에서도 다양한 익룡의 발자국화석이 확인됐고요. 그런데 지난 9월 세계에서 가장 큰 익룡 발자국화석이 경상북도 군위에서 발견됐습니다. 발자국의 길이가 354mm, 폭은 173mm로 크기로 볼 때 몸집이나 양 날개를 편 길이가 어마어마하게 컸을 것으로 추측되고 있어요.

|

|

케찰코아틀루스 두 마리가 먹잇감을 찾아 하늘 날아다니는 모습(위), 경북 군위 익룡발자국을 바탕으로 세계 최대 크기의 익룡 복원 모습(아래). 사진제공. 임종덕

|

기사공유하기