|

|

미세거울로 메가번개 잡아라!

|

과학향기

‘윙윙 위잉~ 덥썩!’ 개구리나 카멜레온은 맨손으로도 잡기 힘든 날벌레를 한입, 아니 한 혀에 잡아먹는다. 날벌레의 움직임을 정확하게 포착하기 위해 전방위로 움직이는 눈이 있기 때문이다. 이런 눈을 인공위성에 단다면 어떨까. 지구 곳곳에서 일어나는 순간적인 자연현상을 ‘덥썩’ 포착하지 않을까. 실제로 이런 눈을 가진 위성은 현재 우리 머리 위 800km 상공을 날고 있다. 바로 이화여대 ‘초미세전자기계시스템(MEMS) 우주망원경 창의연구단’이 개발한 초고속추적 우주망원경을 탑재한 러시아 ‘타티아나-2’ 과학위성이다. 이 위성의 눈은 사람의 눈처럼 시야를 돌려 움직이는 물체를 따라다닐 수 있고 확대까지 가능하다. 따라서 순식간에 지나가버리는 번개 등의 자연현상도 재빨리 잡아낼 수 있어 지구고층대기에서 발생하는 ‘메가번개’(Megalightning)를 관찰하는 데 이용된다. 메가번개는 구름 위로 번개가 있을 수 없다는 기존 상식을 뒤집고 구름 위에서 발생하는 자연현상이다. 그 규모도 일반 번개보다 1000배나 더 큰 수십km에 달하는데 지금까지는 제대로 이 현상을 잡아내거나 원인을 밝히는 연구가 진행되지 않았다. 10~100ms(밀리초, 1ms=1000분의 1초)동안만 치고 사라지는 메가번개를 재빠르게 잡아낼 만한 장비가 없었기 때문이다. 이화여대 연구팀은 반도체 광스위치소자인 마이크로 거울을 보고 한 가지 아이디어를 떠올렸다. 고대 그리스에서 아르키메데스가 거울 조각으로 태양빛을 반사시켜 적군 함선을 불태운 일화가 생각난 것이다. 여러 개의 마이크로 거울을 모으면 큰 영역을 볼 수 있는 망원경을 만들 수 있다. 또 마이크로 거울은 각도를 자유자재로 움직일 수 있으므로 필요한 곳으로 눈을 돌려 확대하는 것도 가능하다. 이런 원리를 바탕으로 연구팀은 MTEL(MEMS Telescope for Extreme Lightning)을 개발했다. 이 망원경은 256개의 마이크로 거울로 구성돼 있어 평소에는 넓은 영역을 감시한다. 그런데 빠르게 움직이는 물체가 나타나면 망원경 안에 있는 반사경이 순식간에 각도를 바꿀 수 있다. 갑자기 펑 터지는 소리가 들렸을 때 무의식적으로 빠르게 눈을 돌리는 것과 같다. 거울 각도를 순식간에 움직일 수 있으니 갑자기 나타나는 여러 빛에너지의 발생과 움직임을 잡아내고 추적할 수 있다. 머리카락 굵기보다 작은 거울들로 이뤄진 망원경은 전자신호칩을 이용해 0.001초만에 하나하나의 거울 각도를 움직여 목표물의 움직임을 좇을 수 있다. 또 화면을 확대하거나 빠른 속도로 움직이는 물체를 실시간으로 초고속 추적할 수 있다.

|

|

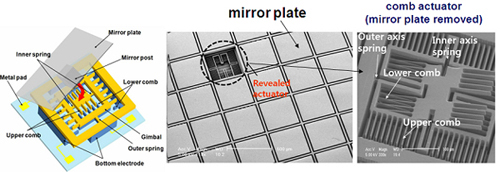

연구단이 직접 제작한 마이크로 미러. 하나의 미러와 그 아래 구동부의 설계(왼쪽), 실제 제작된 마이크로미러 어레이(중간), 미러 하나를 제거하고 구동부를 찍은 사진(오른쪽). 사진제공 초미세전자기계시스템 우주망원경 창의연구단.

|

기사공유하기