|

|

우리 땅에서만 서식하는 대표적 특산 식물들인 금강초롱, 개느삼, 제주고사리삼, 금강인가목, 모데미풀(위부터). 김무열 교수, 윤정훈 박사 제공

|

‘생물다양성의 해’ 맞아 생물자원 논의 활기 띨 듯

“국가 간 주권경쟁 대비 정부차원 통합관리 필요”

“한지는 품질이 뛰어나 예부터 이웃 나라들에서도 인기가 꽤나 높았죠. ‘신라종이’나 ‘고려종이’로 잘 알려졌잖아요. 그동안 한지는 요즘 흔한 닥나무로 만들어졌다고 여겨져 왔지만 전통 한지의 질이 다 구현되진 못했어요. 최근에야 전국 특산 식물을 조사하던 중에 우리가 전혀 몰랐던 다른 닥나무가 한지를 제대로 구현한다는 걸 발견했습니다.”

김무열 전북대 생물과학부 교수는 지난해 전통 한지를 구현하는 특산 닥나무 종을 새로 발견해 ‘한지 닥나무’라는 우리말의 국제 학명을 붙였다. 그는 “여전히 많은 한지 연구자들이 잘못 알려진 닥나무 종을 원료로 쓰며 연구하고 있다”며 “흑산도비비추의 품종 개량 연구를 외국인이 더 많이 하는 현실도 안타깝다”고 말했다.

새로운 토착 생물종들을 찾아내고 보존하는 사업과 생물 유전자원을 의료·산업에 활용하려는 연구가 유엔이 정한 ‘세계 생물다양성의 해’를 맞아 새롭게 주목받고 있다. 지난 7일 대전 한국생명공학연구원(생명연)에서 열린 ‘생명연구자원의 현재와 미래’ 콘퍼런스에선 2000년대 중반부터 국내에서 본격화한 생명자원 연구 성과들이 발표됐다. 정부 부처별 산하 연구기관들에 흩어진 생물자원 정보를 국가 차원에서 관리하고 공유해 국제무대의 ‘생물주권’ 논의에 대비해야 한다는 목소리도 제기됐다.

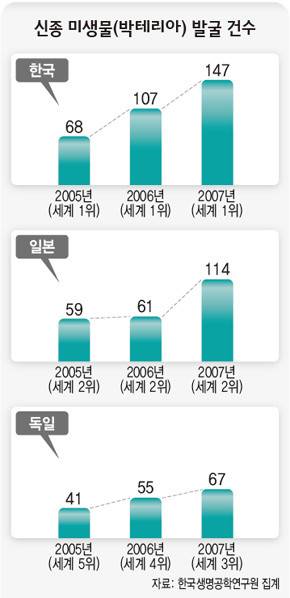

■ 새로운 생물종 발굴 활발 우리나라는 최근 몇 년 동안 미생물 신종을 등록한 건수에서 세계 1위를 기록해왔다. 윤정훈 생명연 박사는 “생명연에서만 127속 165종의 신종을 찾아냈으며, 한때 최다 등록 건수 10위 안에 한국인이 7명이나 들 정도로 성과를 내왔다”고 말했다. 이 과정에서 저온에 잘 견디는 효소가 국내 미생물에서 처음 발견됐으며, 독도와 서해안 개펄이 신종이 가장 잘 발견되는 ‘미생물의 보고’라는 사실도 확인됐다.

바닷속 생물종을 탐사하는 연구도 활발해졌다. 이정현 해양연구원 박사는 “2000년부터 80개 나라 연구자들이 참여해 해양 생물종을 다 파악해보자는 ’해양 생물 센서스’가 10개년 사업으로 진행돼 왔으며 지난해 12만종의 신종 생물이 보고된 데 이어 올해 최종 결과가 발표될 예정”이라고 말했다. 해양과 극한 지역의 생물자원을 확보해온 국내 연구자들은 지난해 말까지 미생물 5000주와 동식물 200점을 확보했다. 농업과학원도 농업과 식품의 갖가지 미생물과 버섯 등 생물종들을 확보해 관리하고 있다.

|

|

신종 미생물(박테리아) 발굴 건수

|

대전/오철우 기자 cheolwoo@hani.co.kr

기사공유하기