|

|

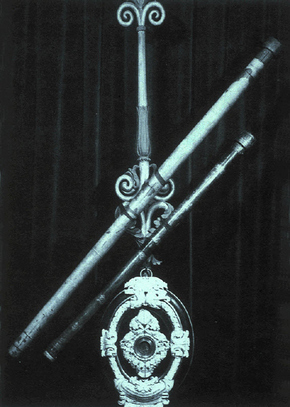

갈릴레오의 망원경. 망원경을 써서 더 깊게 하늘을 관측하면서 새로 발견한 우주의 모습은 ‘우주 서사’를 지구 중심에서 태양 중심으로 바꾸어놓았다.

|

2020을 보는 열 가지 시선 ④ 과학의 스토리텔링은 어떻게 달라질까

관찰은 모든 서사(이야기)의 자양분이다. 과학에서도 이야기는 생성되고, 그런 과학 서사는 특히 구체적 관찰 자료에서 서사의 동기와 에너지를 얻는다. 관찰 자료를 합리적으로 연계해 핵심 개념으로 설득력 있게 기술하는 것이 바로 과학의 ‘스토리텔링’이기 때문이다. 그래서 이야기하지 못한 것은 이해하지 못한 것이라고 할 수도 있다. 나는 이런 작업을 ‘과학적 플롯 짜기’라고 부른다. 갈릴레오·다윈 과학의 ‘플롯’ 세심하고 풍부한 관찰을 바탕으로 이룬 과학적 패러다임의 전환은 근현대 과학의 두 가지 혁명에서 찾아볼 수 있다. 우선 갈릴레오의 경우가 그렇다. 그는 망원경이라는 도구를 써서 우주를 더 멀리 관측하며 ‘더 바라볼 수 있다’는 사실을 무엇보다도 대단한 일로 여겼다. 관측 결과를 일기 쓰듯 일지에 기록하는 것도 중요한 일이었다. 그래야만 ‘별들의 이야기’를 과학화할 수 있었기 때문이다. 그럼으로써 갈릴레오는 ‘우주 서사’의 주인공을 지구에서 태양으로 바꿀 수 있었다. 다윈의 방법론에서도 핵심은 관찰이었다. 다윈은 유별난 관찰자였다. 이는 그가 어릴 적부터 동식물을 열정적으로 관찰했을 뿐 아니라, 갈라파고스섬의 관찰 결과가 그의 진화론 형성에 결정적이었다는 것을 보아도 알 수 있다. 다윈은 관찰-개념-서술이라는 과정을 거쳐 자신의 기본 이론을 세울 수 있었다. 과학이 촉발하는 이야기의 변화 21세기의 두 번째 10년 동안에 새로운 과학 서사가 등장할 가능성이 있는지 예측하는 일은 그리 어렵지 않아 보인다. 과학은 급변하고 있고 새로운 과학은 새로운 관찰 경험을 더 많이 가져다줄 것이기 때문이다. 나는 그 대표적 사건으로 인간의 우주 진출 본격화를 들고자 한다. 우주 진출의 역사는 이미 수십 년이 됐다. 그러나 지금처럼 인간이 지구 궤도를 벗어난 곳에서 장기적으로 거주하려 한 적은 없다. 당장 10년 안은 아니겠지만 인간이 지구를 떠나 우주 어딘가에 상주할 가능성은 더욱 구체화할 것이다. 인간이 더 자주 지구 밖으로 나가면서 ‘관찰의 조건’도 획기적으로 바뀔 것이다. 우선 관찰의 시각이 바뀌고, 그래서 사물을 보는 관점이 바뀔 것이며, 그런 조건에서 얻을 지속적 관측 기록도 지구에서 확보한 그것과는 엄청난 차이를 가져올 것이다. 가까이는 우선 달 기지 건설을 들 수 있다. 달 기지 건설 경쟁은 이미 가속화하고 있다. 생명공학, 나노과학, 인지과학, 천체물리학 등에서 얻어질 새로운 발견도 새로운 관찰의 시각을 가져다 줄 것이며, 또한 새로운 구체적 사실들을 우리에게 전할 것이다. 그것은 우리의 상상력을 자극하고, 개념화를 일으키고, 설득력 있는 스토리텔링의 시발이 될 수 있다. 서사는 또다른 과학연구의 바탕

|

|

김용석 영산대 교수(철학)

|

광고

기사공유하기