|

|

OOO으로 건강하고 아름다운 머릿결을~

|

과학향기

“창포를 물에 풀어 머리를 감고 / 그대는 열 일곱, 그 나이쯤이 되어 / 버들가지엔 두 가닥 그넷줄을 매어 / 그대 그리움을 힘껏 밟아 하늘로 오르면, / 나도 오늘밤엔 그대에게 / 오래도록 긴 긴 편지를 쓰리라.” - 이수익의 시 ‘단오’ 중에서 음력 5월 5일 민족의 명절인 단옷날을 맞아 거리로 나온 이몽룡은 고운 머리의 성춘향을 보자 그만 넋을 잃었다. 붉은 댕기 물린 처녀가 그네 뛰는 모습이 사내의 마음을 흔들기에 충분했던 것이다. 산허리에 먼동이 트고 창문이 환하게 밝아오면 옛 여인들은 조용히 일어나 세수를 하고 머리 빗는 것으로 하루를 시작했다. 머리는 참빗으로 곱게 빗어 단정히 쪽찌었다. 한국 여인에게 머리카락은 바로 아름다움을 드러내는 거울과 같았고, 소중히 여겨 머리카락을 밟거나 태우는 것을 금했다. 특히 단옷날 여인들은 창포 삶은 물에 머리를 감아 머리결과 머리숱이 탐스럽게 자라기를 기원했다. 힌두어에서 유래된 ‘샴푸’라는 말은 귀족들이 머리를 건강하고 아름답게 관리하기 위해 쓰던 향료가 들어있는 두발전용 오일이었다. 그렇다면 창포물에도 샴푸와 같은 성분이 있었던 것일까?단백질로 된 머리카락은 시간이 지나면 쉽게 갈라지고 푸석해진다. 모낭(毛囊)에서 분비되는 기름 성분의 피지(皮脂)가 그런 손상을 막아준다. 그래서 머리에 식용 들기름을 바르기도 했다. 반면 피지와 기름이 문제를 일으킬 수 있다. 지나치게 끈적여서 먼지와 비듬이 달라붙기 때문이다. 머리카락에 묻어있는 피지는 맹물로 잘 씻기지 않는다. 기름 성분의 피지가 물에 잘 안 녹기 때문이다. 식물을 태운 재에 녹아 나오는 소량의 수산화칼륨이 포함된 ‘잿물’로 씻으면 도움이 되지만 만족스러운 정도는 아니다. 그런데 동물이나 식물의 기름을 수산화나트륨과 반응시켜 만든 비누가 등장하면서 모발 관리가 한결 쉬워졌다. 비누의 주요 성분은 물에 잘 녹는 친수성 부분과 기름에 잘 녹는 친유성 부분을 함께 가진 계면활성제다. 바로 계면활성제의 친유성 부분이 피지를 안쪽으로 둘러싸고 바깥쪽은 물에 녹으면서 모발에 붙은 피지와 기름을 떼어주는 것이다. 그러나 세척력이 강하고 염기성인 비누도 머리카락을 완전히 보호하지는 못한다. 염기성 용액에서는 황으로 이뤄진 단백질 사이의 화학결합이 쉽게 끊어져 버릴 수 있다. 비누 성분이 머리카락의 표면에 달라붙어 무광택의 얇은 필름을 만드는 것도 문제가 된다. 빨래 비누로 머리를 감으면 머리가 뻣뻣해지고 윤기가 사라지는 이유다. 그런데 한반도에 자생하는 다년생 수초인 창포에서 정작 계면활성제 성분은 발견되지 않았다. 다시 말해 창포물로 머리를 감는다고 세정효과가 있는 것은 아니다. 그렇다면 옛 여인들은 왜 창포물로 머리를 감았을까?

|

|

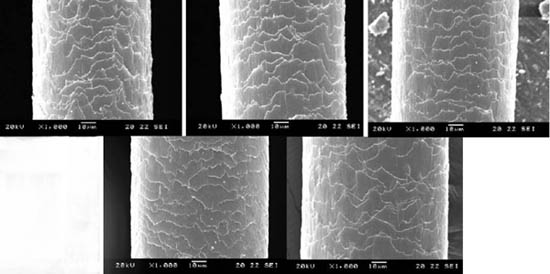

창포로 머리를 감은 뒤 나타나는 특징을 모여주는 그림들. 위의 3개 사진에서는 모발 스케일의 팽윤과 용해 및 박리로 인해 불규칙적인 스케일 간격을 볼 수 있었으나, 아래 2개의 사진은 건강모와 유사한 형태를 볼 수 있다. 왼쪽 위부터 창포로 머리를 감은 뒤 3분, 7분, 11분, 15분, 19분 후의 모습이다. 그림 출처 : 한국두피모발미용학회지 제4권 제2호

|

기사공유하기