|

|

강인식 교수

|

[미래를 여는 첨단과학] ⑥ 기후역학

‘이상기후’라는 말이 이젠 이상하지 않을 정도로 자주 들린다. 올해만 해도 ‘추운 봄’에 이어 ‘가을장마’가 화제다. 들쭉날쭉한 기상 현상을 겪다 보니 일반인 사이에선 일관된 경향을 얘기하는 ‘지구온난화’라는 말도 의심을 받곤 한다. 게다가 지난해 말 기후변화정부간위원회(IPCC)의 코펜하겐 총회를 앞두고 터진 이른바 ‘기후게이트’ 파문으로 기후과학의 신뢰도 흔들렸다. 지구 기후 모델을 연구하는 강인식 서울대 교수(기후역학)를 만나 심층인터뷰를 하기로 한 것은 최근 회의론의 공격 대상이 된 지구온난화와 기후변화 연구에 관해 자세한 얘기를 듣고 싶었기 때문이었다. 미국 컬럼비아대학에서 안식년을 보내던 중 지난 7월에 잠시 귀국한 강 교수를 서울대 연구실에서 세 차례 만나고, 이달 7일 그의 연구실과 협력연구를 하는 미국 항공우주국(나사) 대기연구소에서 네번째 만나 얘기를 나눴다. 기후과학의 많은 부분은 미래 기후를 예측하는 데 쓰인다. 강 교수는 “더 정확한 예측을 위해 더 정확한 관측값, 더 세밀한 방정식이 필요하다”고 강조했다. 그는 “완벽한 모델이 개발된다 해도 미래를 완벽하게 예측할 순 없을 것”이라면서도 “지구온난화의 결론은 현재 과학이 내놓은 최선, 최고의 결과이며 의심하기 어렵다”고 말했다.

| |

수증기와 이산화탄소 탓

질소·산소는 상관없어요 - 여기에서 지구는 ‘닫힌 계’로 다뤄지는 거고요? “그렇죠. 태양에서 지구로 에너지가 들어오고, 그 에너지는 지구 안에서 대기와 바다 등의 순환을 일으키고, 나중엔 지구가 뿜어내는 복사열로 빠져나가죠. 들어오는 에너지와 나가는 에너지가 평형을 이룰 때 지구는 일정한 온도를 유지하죠.” - 지구온난화는 지구에서 빠져나가야 할 에너지가 제대로 나가지 못해 생기는 거네요? “지구 온도는 주로 대기와 해양에 의해 조절됩니다. 태양 에너지가 지구 적도엔 상당히 많이 들어오는데 그렇다고 온도가 계속 오르진 않아요. 에너지가 극 지역으로 이동하기 때문이지요. 그래서 갖가지 순환이 일어나죠. 그러면서 지구 자체의 열은 지구 밖으로 나가는데, 온실효과가 생기면 빠져나가야 할 에너지의 흐름이 막히는 거죠. 온실의 비닐에 해당하는 게 수증기(구름)와 이산화탄소입니다. 지구 밖으로 나가는 긴 파장의 복사열을 흡수해요. 대기엔 질소·산소 같은 기체가 99%를 차지하지만 온도 조절엔 역할을 하지 않아요. 수증기와 이산화탄소는 적은 양이지만 지구 온도를 조절하는 데 중요하죠.”

|

|

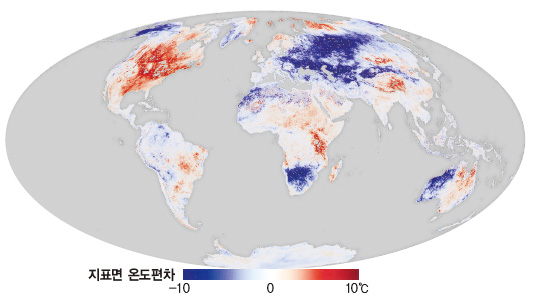

앞선 5년간(2001~2005) 1월의 평균기온에 견줘, 2006년 1월 기온은 아프리카 남부, 오스트레일리아 서부, 러시아 지역 등에서 떨어졌으나 미국 동부에선 올랐다. 지구 차원의 기후변화는 지역별로 다르게 나타난다. 자료 미국항공우주국 위성 관측

|

‘평균’ 이용하면 가능해져

‘나비효과’ 잠재울 수 있죠 - 얼마큼 증가하느냐는 불확실하지만 증가 자체는 확실하다는 뜻인가요? “그렇죠. 우리가 보려는 신호와 불확실성의 크기가 얼마인지 비교해 분석합니다. 이산화탄소가 ‘증가할 때’와 ‘증가하지 않을 때’ 두 가지 조건으로 나누어 시뮬레이션 하면, 1980년대 이후에 ‘이산화탄소에 의한 온도 증가’ 신호가 불확실성보다 더 크게 나타납니다. 그래서 이때부터 이산화탄소가 온난화에 끼치는 영향이 뚜렷하다고 말할 수 있습니다. 모델들마다 ‘얼마나’ 그런지는 다르지만 ‘온도 증가’의 신호만은 같습니다.” - ‘불확실하다’면서 ‘예측할 수 있다’고 말하는 건 모순 같아 보입니다만. “비유를 하면, 담배 연기의 입자 하나하나가 어떤 궤적을 그리며 퍼지는지는 예측할 수 없지만, 누군가 담배를 피우며 머물렀던 방과 담배를 피우지 않으며 머물렀던 방은 연기 입자의 평균 밀도로 구별할 수 있죠. 평균 안에선 개별 사건의 불확실성은 사라집니다.”

|

|

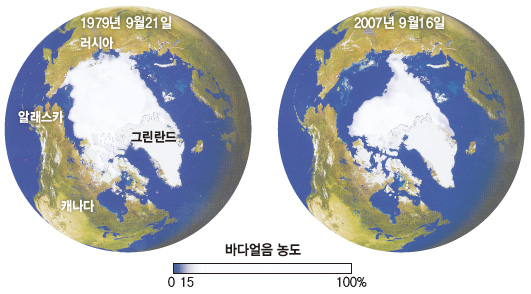

1979년 9월과 2007년 9월 북극 바다얼음의 면적과 농도 비교. 여름 극소기에 북극 바다얼음은 10년마다 평균 9~10%씩 줄어들었다. 자료 미국항공우주국 위성 관측

|

대부분 단편적 주장 그쳐

불확실성만 강조 아쉬워 - 과학에 대한 신뢰는 과학자에 대한 신뢰에서 생기죠. 연구자의 윤리가 쟁점이 되면 과학 자체의 신뢰도 흔들릴 수 있죠. “그래서 과학자들이 조심해야죠. 데이터 오용은 명백한 잘못입니다.” - 기후과학계 안의 문제제기는 없었나요? “미국 매사추세츠공대의 린전(Lindzen) 교수라고, 저명한 기후역학자가 있어요. 이분은 불확실성을 강조해요. 지금의 지구온난화 주장이 과도한 시뮬레이션의 결과일 수 있고 구름을 다루는 방법론에서 이런저런 과학적 문제가 있다는 거였죠. 예측 값보다 실제 값이 더 적을 수 있다고 말하고요. 온난화 자체를 부정하는 건 아니에요. 그런데 최근 연구들에서 린전 교수의 주장이 맞는 것으로 나타나지는 않아요. 과학적 주장은 정당하게 검증해야죠.” - 회의론 주장 중에서 일리 있는 건 없습니까? “회의론은 대부분 단편적인 주장들이라고 봐요. 그런데 이런 건 있어요. 지구 기후 시스템에는 내적 변동의 긴 주기로 바뀌는, 20~50년 주기의 변동이 있어요. 바다 순환이 대부분 그것을 제어하죠. 1980~2000년 기온이 가파르게 오른 데엔 이런 내부 변동과 지구온난화가 중첩해 일어난 것이다, 그렇게 추정하는 사람도 많죠.” 완벽한 예측모델의 꿈과 한계 과학은 현재진행형이다. 현재의 과학은 인류 지식이 지금 수준에서 빚은 최선과 최고의 결과이길 기대할 뿐이다. 당연히 IPCC의 기후 시뮬레이션 모델도 계속 발전해나갈 것이다. 강 교수는 현재 널리 쓰이는 기후 모델들은 해상도도 낮고 세밀한 방정식을 구현하지 못하는 한계를 지니고 있다고 지적했다. 세계 기후역학계에선 ‘차세대 기후 모델’을 개발하는 것이 주된 관심사로 떠오르고 있다. - 현재 모델엔 어떤 한계가 있는지요? “무엇보다 지구 기후 현상들에 나타나는 과정들을 더 잘 표현해야겠지요. 에어로솔 같은 미세 먼지가 대기순환에 끼치는 효과나 구름 안에서 이뤄지는 여러 화학적 메커니즘이 잘 표현돼야 하겠고요. 또 컴퓨터의 성능 문제가 있어요. 지금 과학이 제안하는 모델은 슈퍼컴퓨터가 다 감당할 수 없어요. 그걸 재현하려면 1천배 더 빠른 슈퍼컴퓨터가 있어야 할 겁니다. 그래서 현재 IPCC가 다루는 기후 모델도 대체로 200, 300㎞ 거리 공간을 단위로 삼아 계산합니다. 앞으로 10㎞나 몇㎞ 수준까지 줄여 해상도를 높여야 합니다.” - 지구촌의 공동연구 방안도 있잖을까요? “과학계에선 국제 공동연구가 필요하다는 얘기가 많이 나옵니다. 지구온난화가 중요한 문제인데도 국제 공동연구 기관이 없다는 건 이해하기 힘든 일이죠. 유엔과 모든 나라들이 투자해 가장 빠른 슈퍼컴퓨터를 대량으로 투입해야 합니다.” 서울, 그린벨트(미국 메릴랜드)/ 글 오철우 기자 cheolwoo@hani.co.kr, 사진 강재훈 기자 khan@hani.co.kr

|

| |||

광고

기사공유하기