|

인지과학으로 푸는 공부의 비밀

과학자와 기자가 만드는 뉴스비평 ‘사이언스온’ 바로가기

백지장도 맞들면 낫지만, 사공이 많으면 배가 산으로 간다. 속담 중에는 이렇게 서로 모순되는 말들이 있다. 사자성어도 마찬가지다. 많으면 많을수록 좋다는 “다다익선(多多益善)”과 지나치면 모자란 것만 못하다는 “과유불급(過猶不及)”이 그렇다. 이런 경구들은 일반적인 원리가 아니라 특정한 상황을 표현하는 말이기 때문이다.

공부는 다다익선일까, 과유불급일까

공부는 다다익선일까, 과유불급일까? 세상이 돌아가는 모양을 보면 많은 사람들은 다다익선이라고 생각하는 모양이다. 적당히 공부하라는 말은 물정 모르는 소리라고 핀잔이나 듣지 않으면 다행이다. 아침자율학습, 보충수업, 야간자율학습, 여기에 학원 심야교습까지 고등학생들의 일과는 공부로 가득 차 있다.

그런데 사람이 하는 일엔 다다익선은 드물고 과유불급은 흔하다. 밥도 적당히 먹어야 맛도 있고 몸에도 좋지, 너무 많이 먹으면 소화불량에 걸리고 건강을 해친다. 공부도 무조건 많이만 한다고 해서 잘하게 되진 않는다.

물론, 공부를 많이 하는 학생들이 대체로 성적도 좋아 보이는 건 사실이다. 그런데, 여기에는 함정이 있다. 한 가지 예를 들어보자. 종교시설이 많은 도시에는 범죄도 많다. 종교가 범죄를 부추기기 때문일까? 그렇지 않다. 사람이 많이 사는 도시에는 종교시설도 범죄도 많을 뿐이다. 공부량과 학업 성취도 사이에도 비슷한 착시 현상이 존재할 수 있다. 학생의 공부에 대한 흥미나 능력, 공부법, 가정환경 등에 따라 공부량도 달라지고 학업 성취도도 달라지기 때문이다. 둘 사이의 관계를 정확히 알아내려면 다른 조건들을 통제한 상태에서 공부량만 조절했을 때 어떤 일이 일어나는지 실험을 해보아야 한다.

필사적 되뇌기의 절망적 효과

학생들에게 어떤 내용을 공부하라고 시키면, 학생들은 보통 빠르게 그 내용을 되뇌거나 종이에 여러 번 쓰면서 기억을 하려고 애쓴다. 가끔은 선생님들도 종이에 공부한 내용을 여러 번 써오게 하는 숙제를 내준다. 지역에 따라서는 이런 숙제를 ‘깜지’나 ‘빽빽이’라고 부른다. 종이가 까맣게 되도록 글씨를 빽빽이 쓴다는 것이다. 그런데 이런 되뇌기(rehearsal)는 돌에 글자를 새길 때면 몰라도 기억을 하는 데는 별 도움이 되지 않는다. 심리학자 글렌버그(Glenberg)와 그의 동료들은 사람들에게 여러 단어를 정해진 시간 동안 되뇌게 했다. 만약 되뇌기가 기억에 도움에 된다면, 사람들은 오래 되뇐 단어를 잘 기억하고 잠깐 되뇐 단어는 잘 기억하지 못해야 할 것이다. 하지만 실험 결과 다른 단어보다 9배나 오래 되뇐 단어도 기억에는 별 차이가 없었다.1) 기억에는 잠깐동안 정보를 붙들어 두는 작업기억(working memory)과 오랫동안 정보를 보존하는 장기기억(long-term memory)이 있다. 단어나 숫자처럼 말소리에 바탕을 둔 정보는 작업기억에서 음운고리(phonological loop)에 저장된다. 이것은 ‘고장난 레코드판’과 원리가 비슷해서 몇 초 분량의 말소리 정보를 계속 반복하는 방식으로 정보를 유지시킨다. 되뇌기는 고장난 레코드판을 계속 돌리는 것과 같다. 하지만, 음운고리는 용량이 작아서 다른 정보가 들어오면 이전의 정보는 지워진다. 일상에서도 이러한 현상은 쉽게 발견할 수 있다. 전화번호를 중얼중얼 되뇌면서 전화를 하러 가다가 잠깐 다른 생각이 들면 전화번호는 기억에서 온데간데없이 사라지고 만다. 이건 머리가 나쁘거나 건망증이 심해서 그러는 게 아니다. 영어 ‘desperate’에는 ‘필사적인’과 ‘절망적인’이라는 두 가지 뜻이 있다. 되뇌기를 설명하는 데 이 단어만큼 적절한 단어가 없다. 학생들은 지식을 기억하려고 필사적으로 되뇌지만, 그 효과는 절망적이다.

|

|

뇌 기능 영상. 한겨레 자료사진. 출처/ 강은주 교수

|

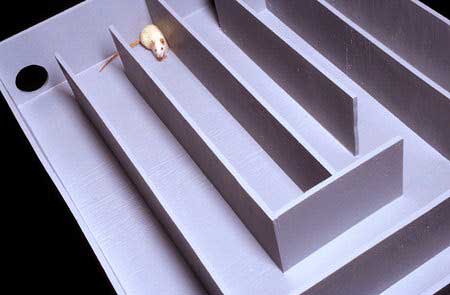

지식이 ‘굳는’ 데엔 시간이 필요해 정보가 장기기억에 저장되는 것은 작업기억과 다른 원리를 따른다. 뇌는 서로 연결된 수많은 신경세포들로 이뤄져 있다. 지식은 이 신경세포들의 연결 패턴을 통해 저장된다. 새로운 지식을 습득하면 신경세포의 연결 패턴이 바뀐다. 이 변화 과정을 응고화(consolidation)라고 한다. 응고화에는 많은 시간이 걸린다. 세포 수준의 변화는 짧으면 몇 분, 길어도 몇 시간 내에 상당히 이뤄지지만, 더 넓은 범위의 변화는 길면 몇 년까지도 걸린다. 새로운 정보를 빨리 빨리 장기기억에 저장할 수 있으면 좋겠지만, 뇌의 생물학적 특성상 그렇지도 않다. 컴퓨터 모의실험을 해보면, 새로운 정보가 너무 빨리 저장되면 기존의 정보가 파괴되는 파국적 간섭(catastrophic interference)이 일어난다.2) 응고화를 방해하면 정보가 장기기억에 잘 저장되지 않는다. 그 방법에는 여러 가지가 있다. 항생제인 아니소마이신(anisomycin)은 체내에 머무르는 동안 응고화에 필요한 단백질 합성을 막는다. 쥐에게 훈련을 시키고 이 약을 바로 주사하면, 훈련한 내용을 잊어버린다. 훈련하고 시간이 충분히 지나서 약을 주사하거나, 약의 성분이 사라진 다음에 훈련을 하면 이런 현상은 나타나지 않는다.3) 약보다 더 쉬운 방법이 있다. ‘응고화’를 처음 발견한 독일의 심리학자 뮐러(M?ller)와 필체커(Pilzecker)는 간단한 방법으로 공부한 내용을 잊게 만들 수 있다는 것을 보여주었다. 이들은 사람들에게 단어 목록을 학습시키고 6분 후에 시험을 보았다. 사람들은 6분 전에 외운 단어를 56% 기억해냈다. 그런데, 학습과 시험 사이에 다른 단어들을 학습시키거나 풍경화를 보여주고 묘사하라고 시키면 정답률이 24%로 뚝 떨어졌다.4) 단어들을 공부하면 신경세포들의 연결 패턴이 천천히 변하면서 응고화가 이뤄진다. 이 때 다른 공부나 또는 머리 쓰는 일을 하면 응고화가 방해 받는다. 그래서 앞서 공부한 단어들에 대한 기억이 훼손되는 것이다. 이렇게 뒤이은 학습이 앞선 학습한 지식의 기억을 손상시키는 것을 후행 간섭(proactive interference)이라 한다. 공부한 내용이나 방법에 따라 다르지만, 공부한 뒤 보통 10분에서 1시간 정도 쉬어야 기억이 충분히 굳어져서 이런 간섭이 일어나지 않는다. 여기에 역설이 있다. 딱 한 가지 내용만 공부하고 하루 종일 머리를 쓰지 않고 쉬면 그 내용을 가장 잘 기억할 수 있다. 하지만 그래서야 진도가 나가질 않는다. 한국 학생들처럼 하루 종일 책상 앞에 앉아 있으면 진도는 술술 나가겠지만 후행 간섭이 일어나서 공부한 내용을 많이 잊어버린다. 결국 적당히 공부하고 중간 중간 쉬어줘야 가장 많은 지식을 얻을 수 있다.

|

|

기억력을 테스트하는 데 쓰는 쥐의 미로찾기 실험장치. 출처/ <사이언스> 온라인판

|

기사공유하기