|

|

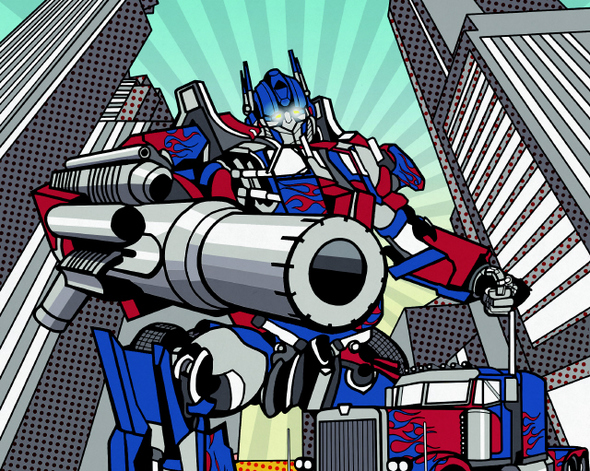

일러스트레이션 김중화

|

오토봇은 어떻게 자동차로 변하는가(진중권) vs 내 친구 옵티머스 프라임? 갈 길이 멀다(정재승)

오토봇은 어떻게 자동차로 변하는가 고속의 CG에 힘입어 얼렁뚱땅 변형하는 영화 속 로봇, 자동차가 로봇의 각 지절로 바뀌는 시퀀스는 불가능한 것일까 진중권 문화평론가 평단의 평가는 엇갈리나, <트랜스포머>는 관객으로부터 비교적 호의적 반응을 얻었다. ‘외계인(?)이 지구를 침공하고, 인류는 지구를 지켜낸다’는 스토리는 할리우드에서 늘 보던 것이라 특별히 새로울 것이 없다. 그런데도 이 성인용 아동영화가 그렇게 많은 관객을 끌어들이는 것은 엄청난 예산이 들어가는 화려한 컴퓨터그래픽(CG)의 효과 덕분일 것이다. 사실 로봇이 자동차로 변신한다는 모티브에는 묘한 매력이 있다. 게다가 스크린에서 보는 변신 로봇은 애들이 가지고 노는 장난감과는 애초에 차원이 다르지 않은가.변형의 모티브는 일상생활에서도 헤라클레이토스에 따르면, 만물은 유전한다. 이 때문에 우리는 같은 강에 두 번 몸을 담글 수 없다. 우리는 그 강을 ‘같은 강’이라 부르나, 그 강을 이루는 물은 전에 이미 내가 몸을 담갔던 그때의 그 물이 아니기 때문이다. ‘변형’은 특별한 현상이 아니다. 세상에 존재하는 모든 것은 형태를 바꾸기 때문이다. 우주도 탄생 이후 변형돼왔고, 지구도 탄생 이후 계속 변화돼왔고, 그 위에 사는 나도 바로 몇 년 전과는 확연하게 달라져 있다. 물론 <트랜스포머>의 ‘변형’은 일반적 의미의 만물 유전을 말하는 게 아니다. 우리의 맥락에서 관심을 끄는 것은 역시 한 형태가 완전히 다른 형태로 바뀌는 급진적 변형이다. 자연 속에는 그런 놀라운 변형의 예가 존재한다. 가령 곤충의 ‘변태’를 생각해보라. 고치 속에서 잠자던 애벌레가 나비가 되어 아름다운 날개를 펼치는 모습은 거의 숭고의 감정을 불러일으킨다. 그에 필적할 만한 것이 달걀의 부화다. 액체 상태의 물질이 깃털이 달린 생명이 되어 부리로 껍질을 깨고 나오는 데에는 어떤 경이로움이 있다. 새끼 고슴도치의 등이 태어난 지 몇 시간 만에 새까만 가시로 뒤덮이는 모습도 경탄을 자아낸다. 동일한 사물이 형태만 바꾸는 것이 ‘변형’(Transformation)이라면, 한 사물이 완전히 다른 사물로 둔갑하는 것은 ‘변신’(Metamorphosis)이다. 변신은 마법과 신화의 영역에 속한다. 가령 해리 포터는 마법의 지팡이로 한 사물을 완전히 다른 사물로 바꾼다. 그리스 신화에서 신은 종종 동물로 둔갑하고, 인간은 종종 식물로 변신한다. 특히 아폴론의 연애 행각은 종종 연인의 죽음이라는 비극적 결말로 끝나는데, 그때마다 그는 죽은 연인을 식물로 둔갑시키곤 했다. “아폴론의 연애 행각이 없었다면, 오늘날 식물도감은 매우 빈약했을 것이다.” ‘변형’의 모티브는 디자인에서도 중요한 영감의 원천이 된다. 가령 펼치면 침대가 되는 소파, 잡아당기면 식탁이 되는 선반을 생각해보라. 너무 익숙해져 의식조차 못하지만, 사실 접는 우산이나 접이식 의자도 이른바 ‘변형 디자인’(Transformative Design)의 예라고 할 수 있다. 건축에서도 벽을 움직여 실내 공간의 형태를 자유롭게 바꾸는 변형 디자인의 예를 심심찮게 볼 수 있다. <트랜스포머>에 영감을 준 장난감 변신로봇들은 변형 디자인의 한 종류, 그것도 매우 급진적인 종류라고 할 수 있을 것이다 변형 디자인에는 크게 세 가지 원칙이 있다고 한다. 첫째, ‘재분배’(Re-distribution)는 사물을 이루는 요소들의 물리적 배치를 바꾸는 것을 가리킨다. 가령 펼치면 침대가 되는 소파를 생각해보라. 이 경우 사물의 형태와 기능이 바뀐다. 둘째, ‘재정향’(Re-orientation)은 사물의 위치를 바꾸는 것이다. 가령 벽에 세워져 있다가 당기면 내려오는 침대처럼, 이 경우 사물의 형태와 기능은 변하지 않는다. 셋째, ‘통합’(Integration)은 외부 요소를 첨가해 해당 사물의 형태와 기능을 바꿔놓는 것이다. 기계공학이라기보다 생물학적인 이렇게 볼 때, <트랜스포머>에 등장하는 오토봇과 디셉티콘은 변형 디자인의 ‘재분배’ 원칙을 사용하고 있음을 알 수 있다. 그렇다면 도대체 옵티머스 프라임은 어떻게 트럭으로 변할 수 있는 것일까? ‘위키피디아’를 뒤져보니, 오토봇의 변형에 관해 언급한 것은 딱 한마디뿐이다. “영화 제작자들은 그들의 디자인 속에 타당한 물리학(Valid Physics)을 구현하여, 로봇의 크기가 그것이 변장한 형태(자동차)에 조응하게 만들었다.” 한마디로 다른 것은 고려하지 않고 그저 사이즈만 맞추었다는 얘기다. 하다못해 허접스러운 장난감 변신로봇도 실제로 다른 사물(가령 권총)로 모습을 바꾼다. 그런데 천문학적 예산을 들인 영화에서 변형의 알고리즘조차 제시하지 않았다는 것은 실망스러운 일이 아닐 수 없다. 하나의 3차원 입체를 또 다른 3차원의 입체로 변형시키는 데 따르는 위상학적 문제 같은 것은 아예 관심의 대상도 되지 못한 모양이다. 그러다 보니 오토봇의 변형이 과학적·기술적으로 이루어진다기보다는 행여 관객이 지각이라도 할세라 후다닥 돌아가는 고속의 CG에 힘입어 얼렁뚱땅 이루어진다. <트랜스포머>에 나오는 오토봇이나 디셉티콘처럼 자동차로 형태를 바꾸는 로봇들을 디자인하는 게 위상학적으로 가능할까? 루빅스 큐브가 좌우상하로 돌아가는 원리조차 이해하지 못하는 주제에 그런 복잡한 문제의 해답을 갖고 있을 리 만무하다. 다만 외형을 트럭에서 로봇으로 바꾸는 것 정도는 가능하지 않을까 생각한다. 하지만 트럭의 외형을 바꾸는 게 문제가 아니다. 그렇게 변형된 로봇이 동시에 작동해야 한다는 것이다. 그러려면 동력을 전달하는 유압계통의 복잡한 재구성이 필요할 게다. 오래전에 비슷한 문제에 봉착한 이가 있었다. 러시아혁명 직후 구축주의자 타틀린은 ‘제3인터내셔널 기념탑’을 지으려 했다. 400m 높이의 규모로 구상됐던 이 기념비는 재원과 기술의 부족으로 결국 3~4m 높이의 목제 모형으로 남았다. 원래의 구상에 따르면, 이 건축물의 하단과 중단과 상단은 해와 달과 지구의 주기에 맞춰 각각 1년, 1달, 1일의 주기로 회전하게 돼 있었다. 문제는 각각 상이한 주기로 회전하는 이 세 부분을 엘리베이터로 연결하는 것. 타틀린은 이 문제를 기술적으로 해결할 수 있으리라 믿었다. 각각 따로 회전하는 건물의 세 부분을 지상층에서 꼭대기까지 이어지는 엘리베이터로 연결하는 것은 오늘날의 기술로도 쉽지 않을 것이다. 하지만 그 어려움도 자동차를 실제로 ‘작동하는’ 로봇으로 바꿔놓는 것에는 비할 수 없을 것이다. 따라서 오토봇과 같은 로봇을 실제로 디자인하는 것은 사실상 불가능한 임무라 할 수 있을 것이다. 설사 미래에 그와 같은 ‘변형’의 기술이 개발된다 해도, 그것은 영화에서처럼 기계공학적 방식이 아닌 후기생물학적 방식을 택할 것이다. 애벌레는 완벽하게 잠자리의 성체로 변태를 하지 않던가. 변형의 알고리즘을 제시했다면 현실에서 실제로 작동하는 오토봇이나 디셉티콘을 디자인하는 것은 불가능하다 해도, 적어도 자동차의 외형을 로봇의 외형으로 바꿔주는 알고리즘 정도는 꾸며낼 수 있을 게다. 비록 조잡한 수준이지만, 장난감 회사에서는 로봇이 권총이 되고, 다시 권총이 로봇이 되는 알고리즘을 만들어냈다. 물론 영화 속의 옵티머스 프라임은 애들이 갖고 노는 장난감보다는 훨씬 복잡한 구조를 갖고 있다. 하지만 영화는 어느 정도 허구를 허용한다. 그 자유를 이용해 적어도 ‘영화적으로’ 납득할 만한 변형의 논리 정도는 제시했어야 한다. <트랜스포머>에서 내가 보고 싶은 것은 자동차가 후다닥하는 사이에 벌써 로봇으로 변신해 있는 모습이 아니라, 자동차의 각 부품이 개연적인 논리에 따라 로봇의 각 지절로 변하는 과정을 슬로모션으로 담은 시퀀스다. 하지만 나의 이 소박한 기대는 이번에도 여지없이 배반당하고 말았다.

|

|

영화 의 한 장면처럼, 움직이는 자동차에서 사람처럼 살아 움직이는 모습으로 형체를 바꾸는 거대 로봇을 현실에서 만나볼 수 있을까.

|

기사공유하기