|

과학향기

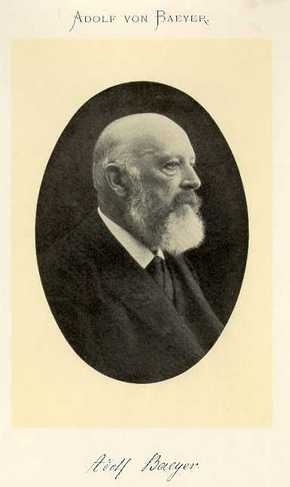

오늘날 대중적으로 가장 사랑받는 의류 아이템 하면 ‘청바지’를 빼놓을 수 없다. 남녀노소를 가리지 않고 즐겨 입는 청바지는 실은 광부나 농부, 목동들이 즐겨 입던 작업복이었다. 1930년대, 실용성을 인정받아 일반인들에게도 널리 보급되면서 디자인과 색상이 수 없이 다양해졌지만 청바지 색의 기본은 바로 ‘남색’이다. 그런데 남색을 화학적으로 합성하는 법을 발명한 공로로 노벨상을 받은 과학자가 있다. 1835년 10월 31일 독일에서 태어난 아돌프 폰 바이어(Johann Friedrich Wilhelm Adolf von Baeyer)가 그 주인공. 그는 1875년 뮌헨 대학교의 교수가 된 이후 40년 간 대학에서 다양한 연구에 몰두했다. 포름알데히드의 축합반응, 하이드로벤젠, 녹색 식물에 의한 탄소동화작용 등 유기화학 연구논문을 많이 발표해 유기 합성 화학에 특히 많은 업적을 남긴 그는 색소에도 관심이 많았다. 바이어는 한해살이풀인 ‘쪽’이라는 식물에서 나는 남색을 연구해 1880년 합성에 성공했다. 그때까지는 남색의 정확한 화학구조를 밝히지 못했는데, 연구를 계속해 1883년 남색의 화학구조도 밝혀냈다. 남색을 연구한 공로를 인정받아 1881년 영국 왕립학회에서 주는 데이비 메달을 받았으며 1905년에는 노벨화학상까지 받았다. 남색을 발명한 것이 노벨상을 받을 만큼 대단한 걸까? 합성염료가 개발되기 전에도 인류는 남색을 비롯한 다양한 색의 염료를 사용했다. 가장 흔히 사용한 재료는 꽃과 열매, 뿌리, 잎 등의 식물이었다. 그밖에 동물의 피나 분비물 등 동물성 염료나 철, 크롬, 황토와 같은 광물성 염료도 사용했다. 하지만 이런 천연재료를 사용해 염색을 하면 불순물 때문에 선명한 색을 얻기 힘들었고, 무엇보다 대량으로 생산하기 힘들었다.일례로 고대에는 붉은 보랏빛인 티리안 퍼플(Tyrian purple) 염료를 1.2g 얻기 위해 지중해 조개를 1만 2,000마리나 잡아야 했다. 19세기 프랑스에서는 붉은 빛인 코치닐 염료 1kg을 얻기 위해 연지벌레 암컷을 10만 마리나 잡았다. 이렇게 잡은 연지벌레를 가루로 빻아서 군복 바지를 물들였다고 한다. 실로 엄청난 희생이 뒤따르는 작업이었다. 재료만 문제가 된 것은 아니다. 천연재료로 옷감을 염색하기 위해서는 재료 외에 백반과 같은 매염제가 필요했다. 매염제는 옷감에 색소를 고착시키는 물질을 말한다. 때문에 황제나 귀족들이 아니고서야 염색된 옷을 입기 힘들었다. 남색을 내는 인디고 염료는 인도에서 나는 향료 식물 ‘쪽’에서 얻었다. 쪽 속에 존재하는 글리코사이드인디칸이라고 하는 인독실배당체를 추출하고 발효시키면 글루코오스와 인독실기로 가수분해된다. 이렇게 얻은 인독실기를 공기 중에 산화시키면 인디고로 전환된다. 이 방법은 고대부터 1900년대까지 사용됐는데, 1900년대에는 식량생산에 쓰일 경작지가 일부 귀족들을 위해 쪽을 재배하는데 쓰이면서 서민들의 생활이 힘들어지기도 했다. 값 싸고 대량생산이 가능한 합성염료가 개발되면서부터는 신분에 관계없이 누구나 원하는 색깔의 옷을 입을 수 있게 됐다. 바이어가 남색 합성에 성공하면서 독일의 염료 공업도 급속도로 발전할 수 있었다. 물론 처음부터 합성염료의 대량생산이 가능했던 것은 아니다. 남색의 색소인 아닐린을 합성하는 데 성공했을 당시는 천연염료로 남색을 얻을 때보다 그 비용이 훨씬 많이 들었다. 따라서 생산비용을 줄이기 위한 다양한 연구가 진행됐고, 1897년 독일의 종합화학회사였던 바스프(BASF)에 의해 상업적으로 실용화될 수 있었다. 남색 합성염료의 대량생산이 가능해지면서부터 특히 청바지나 푸른색의 작업복을 생산하는데 많이 쓰였다. 남색 염료는 현대에도 중요한 합성염료로 널리 활용되고 있다.

|

|

남색 발명으로 노벨상을 수상한 폰 바이어. 사진 출처 : 위키피디아

|

기사공유하기