|

|

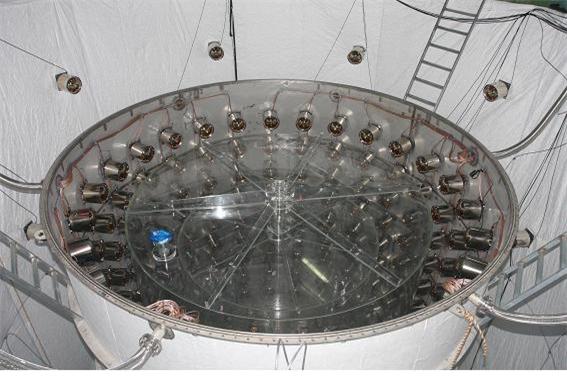

전남 영광원자력발전소에 설치된 중성미자 검출장치.

|

3주 빨리 중국이 먼저 ‘피지컬 리뷰 레터스’에 보고

중국은 시설이 미완성 상황에서 실험에 착수한 결과

늦었지만 한국팀 결론은 중국보다 훨씬 정확해

지난 3월 중순 한 언론은 “중국 속도전에 한국 다 잡은 노벨상감 놓쳤다”는 기사를 내보냈다. 우주 생성의 비밀을 푸는 데 중요한 열쇠가 될 ‘마지막 중성미자 변환상수’를 측정하는 연구에서 중국 연구팀이 결과를 한 발 앞서 발표했다는 내용이었다.

중국 연구팀은 3월8일 “전자중성미자에서 뮤온중성미자로 변화하는 비율을 찾아내 <피지컬 리뷰 레터스>에 보고했다”고 발표했다. 중국은 몇 개월 뒤져 있는 것으로 알려져 있던 터여서 한국 연구팀은 기습을 당한 꼴이 됐다.

한국팀은 부랴부랴 연구를 서둘러 3주여가 지난 2일 측정값은 다르지만 같은 결과를 같은 저널에 제출했다. 물리학계에서는 이 변환상수 값을 찾아내는 일을 노벨상감으로 여겨왔다. 정말 한국 연구팀은 다 잡은 노벨상을 놓친 것일까?

한국의 연구를 주도해온 김수봉(52·한국중성미자연구센터장) 서울대 물리천문학부 교수는 4일 “대규모 검출시설을 사용한 연구결과의 경우 통상 한 달 이내의 간격을 두고 발표한 경우 동등한 업적으로 취급한다”며 희망을 놓지 않았다. 하지만 한 국내 물리학자는 “경쟁이 치열한 국제 연구에서 간발의 차이는 크다”고 말했다. 만약 이번 연구결과가 노벨상 심사 대상에 놓인다면 중국에 비해 한국은 많이 불리해진다는 얘기다. 그는 “다만 지금부터가 중요하다”며 “한국 연구팀의 연구결과가 중국에 비해 더 정밀하고 후속 논문들이 한국팀 연구가 더 중요한 것으로 인용을 한다면 공동 업적으로 취급될 수 있다”고 덧붙였다.

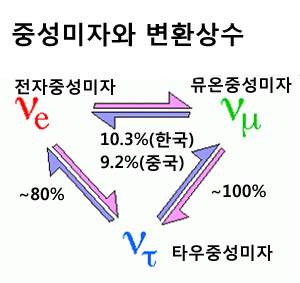

중국팀 첩보작전 하듯 연구에 박차

중성미자는 물질을 구성하는 소립자의 하나로, 전자·뮤온·타우중성미자 등 세 종류가 있다. 중성미자는 1998년 일본의 대형 우주소립자 관측장치인 슈퍼카미오칸데에서 세 종류의 중성미자들이 시간이 지남에 따라 서로 다른 중성미자로 바뀌는 것을 발견하면서 물리학계의 뜨거운 관심사가 됐다. 중성미자가 다른 중성미자로 바뀌는 비율을 변환상수라 한다. 뮤온중성미자에서 타우중성미자, 전자중성미자에서 타우중성미자로 변환하는 비율은 각각 최대 100%, 80%여서 쉽게 증명이 됐다. 그러나 전자중성미자에서 뮤온중성미자로 바뀌는 정도는 워낙 미미해 측정해낼 수가 없었다. 프랑스 연구팀이 15년 전에 시도했지만 15%를 넘지 않는다는 사실만 알아내는 데 그쳤다.

프랑스를 비롯해 중국, 이탈리아 등에서 연구에 나섰고, 한국은 3년 늦은 2006년에 영광원전 안에 검출시설을 짓기 시작했다. 하지만 한국의 ‘원전 중성미자 진동변환상수 측정 실험’(RENO) 장치는 중국 다야베이(Daya Bay)나 프랑스의 더블슈(Double-Chooz)보다 1년 일찍 완공돼 지난해 8월부터 실험을 시작할 수 있었다. 한국 연구팀은 그동안 학계에 연구 진행상황을 공개해왔다. 학회에서는 올해 4월께면 결과 값을 낼 수 있을 것이라고 발표했다.

올해 8월께야 시설이 완공될 것으로 알려져 있던 중국 연구팀은 이런 한국 발표를 의식해 지난해 12월24일 시설이 80% 정도밖에 완성되지 않았음에도 실험에 착수한 것으로 드러났다. 미국 연구자들과 공동연구팀을 구성하고서도 크리스마스조차 무시하며 ‘돌관작업’을 벌인 것이다.

김수봉 교수는 “한국이 경쟁자가 없다고 방심하면서 연구결과 획득을 서두르지 않았다”고 추월당한 것을 인정하면서도 “240명에 이르는 중국의 연구자들 입을 봉하고 외부에 알리지 않은 채 연구를 했다는 사실이 놀랍다”고 말했다. <네이처>가 지난달 초 중국팀의 연구결과 발표 움직임에 관한 기사를 실었을 때도 한국팀은 사실이 아니라 분위기를 띄우는 정도로 생각했던 것으로 알려졌다.

“아직은 희망이 있다.”

|

|

세 종류의 중성미자는 시간에 따라 서로 다른 종류로 변환을 거듭한다. 그 변환의 세기를 변환상수라 한다.

|

기사공유하기