|

|

한국과학기술한림원과 한국사회과학협의회가 지난 8일 공동으로 ‘융합연구, 왜 그리고 어떻게 할 것인가’ 심포지엄을 열어 융합연구의 필요성과 과제에 대해 토론을 벌였다. 한국과학기술한림원 제공

|

과학기술-사회과학 융합연구 심포지엄

개인과 달리 진화 유전자 없어사회가 함께 문제 푸는 데 한계

공동행위 연구할 새 학문 절실

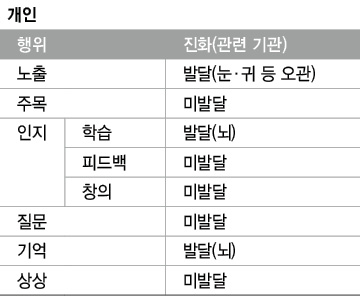

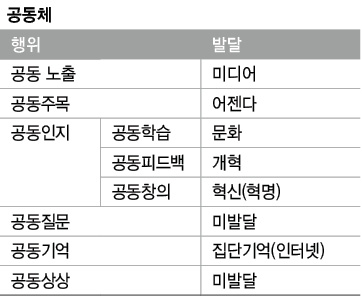

“국가 차원 융합연구센터 둬야” 융합기술, 융합연구, 융합학문, 융합인재 등 최근 융합이라는 말이 홍수를 이루고 있다. 특히 과학기술 분야에서 부문간 융합연구뿐만 아니라 인문사회과학과의 융합연구에 대한 필요성이 강조되고 있다. 한국과학기술한림원과 한국사회과학협의회가 지난 8일 공동주최한 심포지엄에서는 융합연구를 왜, 어떻게 할 것인지에 대한 석학들의 제안들이 쏟아졌다. 김학수 서강대 커뮤니케이션학부 교수는 “개인과 달리 공동체는 진화해온 유전자가 없어 공동체의 행위가 어떤 방식으로 이뤄지는지를 탐구하는 융합연구라야 사회 공통의 문제를 해결할 수 있다”며 “이를 체계적으로 연구할 국가 차원의 융합연구센터를 설립할 필요가 있다”는 주장을 내놓았다. 김 교수는 빅뱅 이래 충돌의 위험에서 살아남으려는 개인들의 행동을 노출, 주목, 인지(학습·피드백·창의), 질문, 기억, 상상 등으로 분석한다. 그러나 노출(시각·청각·촉각 등 오관), 학습(책상·의자 등 기존 정보를 습득하는 것), 기억 등은 유전적으로 진화해왔지만 나머지 주목이나 피드백, 창의, 질문, 상상 등을 담당하는 유전자는 발달하지 않았다. 김 교수는 “개인은 진화 과정에 그나마 행동과 관련한 일부 유전자가 발달해온 반면 국가나 정부, 민족 등 공동체는 단일의 몸체가 없기에 유전적으로 진화할 수 없을뿐더러 평균수명도 없다”며 “오직 공동행위만이 공동체를 존재하게 한다”고 말했다. 문명 시대에 인류는 공동노출(미디어), 공동주목(어젠다), 공동인지(문화, 개혁, 혁신), 공동기억(인터넷) 등은 발달시켜왔다. 그러나 함께 질문하고 문제 해결을 위해 함께 상상력을 동원하는 행위는 상대적으로 거의 발달하지 않았다.(<표>) 그러다 보니 사회가 질문을 통해 문제를 제기하고 공동 어젠다를 형성한 뒤 해결방법을 찾아내는 방식을 취하지 않고, 해결책(상품)을 제시하고 이를 이슈로 만든 다음 선택(구매)을 하는 민주주의·자본주의의 발달만 가져왔다고 김 교수는 주장했다. 공동체 문제를 해결하기 위한 융합연구를 위해서는 구성원들이 문제를 함께 인식하고 공동행위로 이어가는 ‘행위과정’을 분석하는 새로운 과학이 필요하다는 게 김 교수의 논지다. 그는 기후변화를 기존 패러다임에 의존한 공동행위의 실패 사례로 들었다. 바이오연료 개발은 산림의 황폐화와 곡물 가격 급등 등 부작용을 불러오고, 전기차의 보급은 전력 수요 확대로 발전시설 증설이라는 악순환을 낳을 수 있다. 김 교수는 “자연과학이 개별 과학기술 분야 연구에 치중하고, 사회과학이 개별 소비자의 행동에 치중해온 것이 기후변화 대응 실패의 원인”이라며 “공동행위를 연구하고 훈련시킬 조직이 필요하지만 융합연구를 한다고 모여 곧바로 노동분업을 한다며 흩어져 단순히 지식만을 통합하거나 해결책만을 제시한 뒤 결정하고 영웅이나 지도자에 의존하는 방식은 피해야 한다”고 말했다.

|

|

기사공유하기