|

|

벌노랑이. 출처/ Wikimedia Commons

|

오하나의 “식물 실험실의 생명 왈츠” (3) - 새로운 도전, 그리고 건강 빨간등

내가 연구하는 식물인 ‘벌노랑이’는 일본을 중심으로 한국, 중국, 대만, 파키스탄에 이르기까지 동아시아 지역에 폭넓게 분포한다. 한 해의 절반 이상 눈이 쌓여 있는 북해도에 자생하는 동시에, 아열대 기후에 속하는 대만에서도 발견된다. 한 종이 이처럼 위도 20도의 폭을 두고서 넓게 분포하는 것은 식물생태학을 연구하는 이들한테 흥미로운 호기심을 불러일으킬 만하다. 왜냐하면 위도에 따라 일조량의 빛 환경이 크게 달라지는데, 그런 서로 다른 환경에서 생존하기 위하여 벌노랑이 종이 보여주는 ‘꽃 피우기의 전략’도 달라지기 때문이다. 예컨대 오키나와 지역에 서식하는 벌노랑이 집단은 4, 5월이면 꽃을 피우지만 북해도에서 가까운 아키타 지역의 것은 6, 7월이 되어도 꽃을 피우지 않는다.

나와 지도교수는 벌노랑이의 자생 분포 지역을 지도 위에 그려가며, 이 식물의 개화에 결정적인 영향을 끼치는 광(光)환경 조건은 무엇일지 추론해 보았다. 그러면서 ‘광주기’(photoperiod)라는 광환경 조건에 특별히 주목하기 시작했다. ‘광주기’는 간단하게 설명하자면 하루 동안에 나타나는 낮의 길이를 말한다. 가너(W.W.Garner)와 알라드(H.A.Allard)라는 식물학자는 일찍이 1920년에, 덩굴강낭콩을 대상으로 한 실험에서 광주기가 식물의 꽃눈 형성을 유도한다는 사실을 밝혀냈고, 이는 식물의 개화 작용을 연구하던 생리학자들과 작물학자들한테 신선한 충격을 안겨 주었다.[1]

‘새로운 도전’을 설계하다

1920년대 식물학자는 광주기가 개화 작용에 끼치는 영향을 발견해 주목받았지만, 요즘 연구자들은 광주기에 관여하는 유전자를 식별해내고 그 특성을 연구하는 데 큰 관심을 기울이고 있다. 석사과정에 입학하고서 참고문헌 조사를 하는 동안에 나는 식물이 광주기에 반응하여 크게 세 단계를 거치며 개화에 이른다는 것을 알게 됐다. 하나, 햇빛을 신호로 받아들이는 ‘입력부’ 유전자들이 빛을 받으면 식물의 생체리듬에 따라 발현량이 조절되는 유전자들을 자극시킨다. 둘, 자극을 받은 유전자들은 식물 줄기 끝자락의 분열 조직에서 꽃눈을 발달시키는 꽃눈 형성 유전자들을 활성화한다.그리고 셋, 개화!

하나, 둘, 셋, 이렇게 간단하게 써놓고 보니, 식물이 개화하기까지 거치는 단계들도 간단하고 만만해 보인다. 입학할 당시만 해도, 6개월에 한 단계씩 실험을 완결하면 졸업할 때 즈음에는 벌노랑이 개화의 비밀을 다 밝혀낼 수 있을 줄 알았다. 어쩌면 잘 몰랐기에 자신만만했는지도 모른다.

그러나 햇빛 신호를 받아들여 다시 다른 유전자들에 자극 신호를 보내는 첫 번째 단계의 유전자 그룹을 대상으로 한 연구부터 나는 무척이나 애를 먹었다. 실험 결과는 그리 좋지 않았다. 애초에 세운 가설과는 달리, 유전자들은 남북 지역의 벌노랑이 집단을 구분할 만한 고유한 유전자형을 보여주기는커녕 무작위로 분포하는 양상을 보였다. 물론 약간의 성과는 있었지만, 그 성과에 대해 어떤 해석을 내리기에는 실험적 근거가 너무나 부족했다.

그래도 아직 다른 두 단계의 유전자 그룹이 남아 있었다. 교수와 나는 연구 범위를 좀 더 넓히기로 했다. 벌노랑이의 게놈(유전체) 전체를 읽고서 개화 관련 유전자 후보를 추려내 보면 어떨까! 다행히도 벌노랑이는 콩과의 모델 식물이어서, 게놈 분석과 관련해서는 다양한 방식으로 이용할 수 있는 식물이다. 일본은 벌노랑이만 연구하는 국가연구기관[2]이 따로 있을 정도로, 벌노랑이의 유전체 정보를 훌륭하게 전산화해 놓았다. 현재는 기후(岐阜) 지역과 미야코지마(宮古島)지역에 서식하는 벌노랑이의 게놈 전체가 밝혀진 상태다.

또한 기후에 사는 개체는 개화가 느린 반면에 미야코지마의 것은 개화가 빠른 것으로 알려져 있는데, 국가연구기관 소속 연구원들은 두 지역의 개체를 교배해 ‘자식’ 식물들을 얻어 냈고, 이것들을 실험에 쓸 수 있도록 잘 정비해 놓았다. 멘델이 완두콩의 잡종 제2세대에서 꽃의 색, 콩의 모양 등을 관찰하면서 유전 법칙을 알아낸 것처럼 나도 이것들을 실험에 이용한다면 개화와 관련한 유전자들을 선별해낼 수 있지 않을까…? 고민 끝에 나는 현재 활용할 수 있는 실험 자원을 바탕으로 다음과 같은 실험을 수행하기로 했다. ‘정비되어 있는 실험용 개체들을 이용해 개화가 빠른 개체와 느린 개체를 각각 4개체씩 선별해 유전자 전체를 해독할 예비 실험을 한다. 준비된 샘플들을 협력 연구소에 넘겨 염기서열 분석기로 해독한다. 마지막으로 연구소로부터 데이터를 전해 받아 개체들간 유전자형을 비교한다.’

최근 미국을 중심으로 새로운 염기서열 분석기기가 개발돼 출시되고 있는데, 이것들은 생물의 유전체를 엄청나게 빠른 속도로 값싸게 읽어 준다. 이 기술이 좀 놀라울 정도로 진보하고 있어서, 2014년쯤에는 한 사람의 게놈 전체를 10만 원 정도의 비용으로 하루 만에 해독할 수 있다는 보고도 있다.[3] 실험은 공동 연구자들과 발 빠르게 협력해 순조롭게 진행되었다. 그리고 최근에 방대한 양의 벌노랑이 게놈 데이터를 협력 연구소한테서 전해 받았다.

연구자는 만능인이어야 하나?

나는 새로운 연구 주제를 세우고 다시 첫 발을 내딛기 시작했다. 그런데 지금부터 또다른 문제가 닥쳤다. 내가 해야 할 일은 엄청난 양의 염기서열 데이터 안에서 유용한 정보를 뽑아내는 프로그래밍과 통계 작업이었다. 데이터를 넘겨 받으며 나는 마음속으로 이렇게 투덜댔다. “이젠 이, 이것까지 하지 않으면 안 되는 거니?”

식물 연구를 시작하기 전에 나는 식물학자에 대해 정말이지 초등학생이 떠올릴 법한 이미지를 품고 있었다. 산과 들을 헤집고 다니며, 식물을 채집하고, 관찰하고, 가져온 식물을 실험실 안에서 만지작거리는 모습 말이다. 그런데 웬걸! 선생님과 동료들의 연구과정을 가까이 지켜보니, 연구자는 그야말로 ‘만능’이지 않으면 안 되는 것 같다. 사물을 창의적으로 바라보는 직관력이 필요함을 물론이고, 직관을 실행에 옮길 줄 아는 실천력, 그리고 같은 실험을 되풀이하며 물고 늘어지는 인내력(또는 집요함), 게다가 야외 채집 활동에 필요한 체력과 위기 대처 능력, 심지어 동료들과 협력하며 연구하려면 원만한 대인관계와 세일즈 능력까지 갖추어야 한다. 마지막으로, 논문이라는 형식으로 연구 결과를 정리하고 발표할 때에 언어 능력까지 갖추고 있으면 금상첨화다.

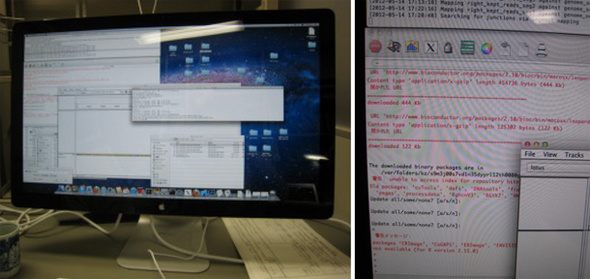

요즘 나는 이런 ‘만능’에다 또 하나의 능력을 더하라는 요구를 받고 있다. 통계 처리의 능력! 누군가 내게 다시 태어난다면 어떤 시대에 태어나 살고 싶냐고 묻는다면, 요즘의 나는 ‘통계 없는 시대에 살고 싶다’고 답할 것이다. 그 정도로 나는 그동안 통계에 대해 무지했고, 아니 관심조차 두지 않았다. 그런 내가 지금 매킨토시컴퓨터 앞에 이렇게 앉아 있다. 컴퓨터와 체스 시합을 벌이려는 사람처럼, 일단 한 번 깊게 한 숨을 쉬었다. 피할 수 없으니 이제는 적응하는 수밖에 없겠다. 인터넷에서 컴퓨터 입력어를 이리저리 검색해가며, 마우스로 화면의 폴더를 클릭하기 시작했다.

|

|

우리 연구실에 새로 들여온 48기가바이트의 컴퓨터이다. 유닉스라는 프로그램을 이용하여, 컴퓨터 명령어를 입력하면 컴퓨터는 빠른 시간에 데이터를 처리해준다. 사진/ 오하나

|

|

|

일본의 ‘북오프(Book Off)’라는 가게의 중고 시디 코너. 200~2500엔의 다양한 가격으로 시디와 디브이디를 팔고 있다. 시간을 갖고 뒤적이면 좋은 물건을 몇 점 건질 수 있다. 사진/오하나

|

[2] 벌노랑이의 대표적인 게놈 정보 사이트 http://www.kazusa.or.jp/lotus/

[3] http://www.ksbmb.or.kr/webzine3/index.php?CatNo=1156

|

"식물은 말이 없다"

일본 교토대학교 인간환경학연구과 상관환경학 전공 석사 과정 | 식물의 환경 적응 및 종분화 연구 중. | 개인 블로그 (http://flowersneversay.tistory.com)

기사공유하기