등록 : 2012.10.11 16:17

수정 : 2012.10.11 16:18

|

|

출처 / nobelprize.org

|

코빌카-레프코위츠 노벨화학상 공동수상

미국의 과학자인 로버트 레프코위츠(69)와 브라이언 코빌카(58)가 올해 노벨화학상을 공동수상했다.

노벨상을 주관하는 스웨덴 왕립과학한림원 노벨위원회는 10일(현지시각) 인체 세포가 외부 신호에 반응하도록 하는 단백질의 존재와 구조를 밝힌 로버트 제이 레프코위츠 듀크대 의대 교수와 브라이언 케이 코빌카 스탠퍼드대 의대 교수를 2012년 노벨화학상 수상자로 선정했다고 발표했다. 노벨위원회는 “레프코위츠와 코빌카의 연구는 ‘지(G) 단백질 결합 수용체’(GPCR)가 어떻게 작동하는지 이해하는 데 결정적 기여를 했다”고 평가했다.

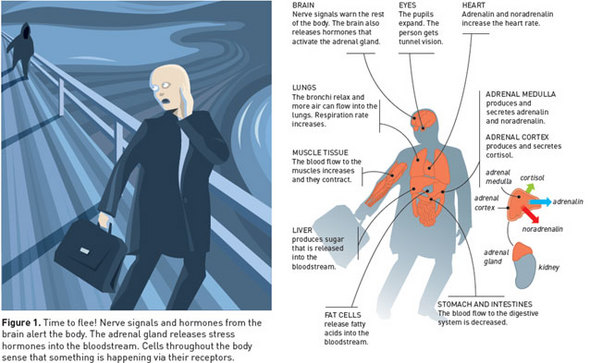

사람은 아드레날린, 도파민, 히스타민 등 호르몬이나 신경전달물질에 의한 생리활동을 통해 생명을 유지한다. 그러나 이들 단백질은 크기가 너무 커 세포막을 통과하지 못해, 과학자들은 어떻게 이들이 분비됐다는 것을 세포 안에서 알아채 그 정보를 세포핵에 있는 디엔에이까지 전달하는지 찾아왔다.

레프코위츠는 1968년 방사성물질을 이용해 세포막에 지피시아르가 존재함을 밝혀냈다. 지피시아르가 외부의 신호를 받으면 세포 안의 지단백질이 이 신호를 받아 핵 속의 특정 유전자를 발현하도록 한다. 1980년대 연구팀에 합류한 코빌카는 유전자 분석을 통해 30여개의 지피시아르를 찾아내 기능을 밝혀내고, 2011년에는 실제 세포 안에서 지피시아르가 작동하는 순간의 이미지를 포착해 과학저널 <네이처>에 논문을 게재했다. 포유류에는 700~800여종의 지피시아르가 존재하는 것으로 알려져 있다.

코빌카 연구실에서 3년 동안 박사후 과정으로 공동연구를 하고 지난해 11월 귀국한 정가영 성균관대 약대 교수는 “심장병·천식 약과 소염제 등 기존 약의 40% 이상이 지피시아르를 통해 개발이 이뤄진다”며 “많은 신약들이 지피시아르를 타깃으로 개발되고 있다”고 말했다. 코빌카의 또다른 공동연구자인 채필석 한양대 생명나노공학과 교수는 연구팀이 지피시아르를 세포막에서 빼내 결정을 만드는 데 필요한 기술을 제공한 것으로 알려졌다.

노벨위원회의 사라 스노예루프 린세 위원은 “수용체들은 건물 안의 스위치판 같은 것”이라며 “그것이 어떻게 작용하는가는 신약 개발에 아주 중요하다”고 설명했다. 스벤 리딘 위원도 “단백질 수용체들이 어떠하고, 어떻게 작용하는지를 아는 것은 우리에게 부작용이 없는 효과적인 약을 개발하는 도구가 된다”고 평가했다.

정의길 이근영 선임기자 Egil@hani.co.kr

|

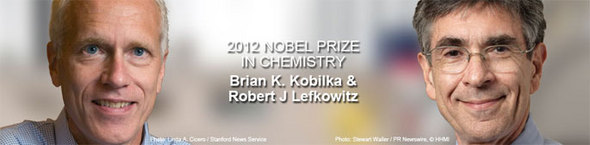

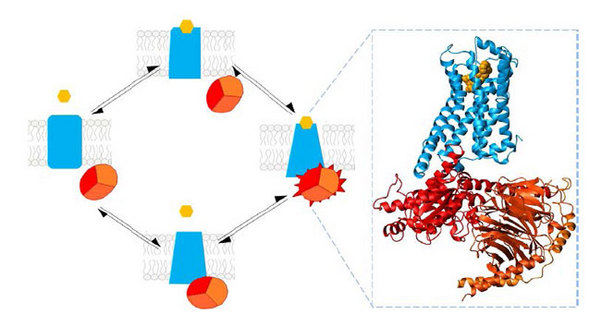

그림으로 보는 G단백질 결합 수용체(GPCR)

세포는 인지질 이중층(phospholipid bilayer)에 의해 내부(옅은 파판색)과 외부(파란색)로 구분되어 있으며 그 화학적 성분 조성은 서로 다르다. 이 이중층에는 여러 단백질들이 담겨 있다. 그림에서는 어느 확산성 리간드(ligand, 노란색)에 특이성을 지니는 G단백질 결합 수용체(GPCR)의 두 가지 경우가 그려져 있다. 결속된 리간드를 지닌 수용체의 일부는 리간드 농도에 의해 지배된다. 왼쪽의 수용체에는 아무것도 달라붙어 있지 않아 활성을 띠지 않고 있으며, 오른쪽의 수용체에는 리간드가 달라붙어 G단백질(빨간색)에 결속돼 있어 활성을 띤다. 리간드가 세포막을 통과하는 것은 아니다. 수용체 단백질의 구조 변화를 통해 그 신호가 전달된다. [* 리간드: 세포막의 수용체에 결합하는 이온이나 분자 물질]

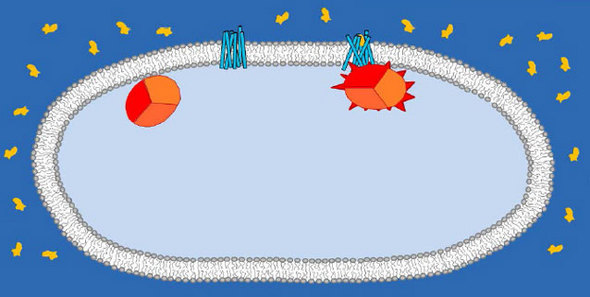

호르몬, 후각분자, 또는 미각분자가 세포 외부 표면에 있는 수용체와 결합하면, 세포 내부에서는 연쇄반응이 촉발된다.

1. 호르몬(hormon)이 수용체(receptor)에 달라붙는다.

2. 수용체의 모양이 바뀐다. 세포 내부에서 G단백질이 달라붙어 활성을 띤다.

3. 활성화한 G단백질이 쪼개진다. 떨어져 나온 α-부분단위(free α-subunit)가 세포 대사를 바꾸는 연쇄반응을 촉발하게 된다.

4. 또 다른 G단백질이 달라붙는다. 수용체는 외부에 달라붙은 호르몬이 떨어질 때까지 수백 개의 G단백질을 활성화한다.

왼쪽 그림은 세포 바깥에서 리간드(노란색)가 세포 표면의 수용체(파란색)에 달라붙으면, 세포 내부에서는 G단백질(빨간색)이 활성화함을 보여준다. 오른쪽은 리간드, 수용체, G단백질이 결합했을 때의 상세한 구조를 형상화한 그림.

이런 식으로 외부 자극은 G단백질 결합 수용체를 통해서 세포 내부에 갖가지 연쇄반응들을 일으킨다. 이런 세포 내부 반응들이 종합하여 몸의 반응으로 나타난다.

[노벨화학상 해설자료 중 일부 발췌/사이언스온, 출처 nobelprize.org]

|

|

|

광고

기사공유하기