|

|

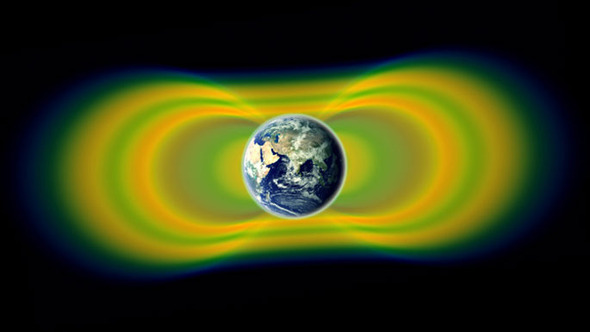

지구 둘레에 반알렌대라는 거대한 두 겹의 방사선대가 존재한다는 사실이 1958년 발견됐다. 이제 50여 년만에 방사선대 관측 위성을 통해 제3의 방사선대가 나타나기도 한다는 사실이 새롭게 발견됐다. 그림에서 노란색이 고에너지 입자들로 채워진 방사선대를, 녹색은 방사선대 사이의 우주공간(Slot)을 나타낸다. 그림과 설명 출처/ NASA/Van Allen Probes/Goddard Space Flight Center

|

‘안쪽과 바깥쪽 이중구조’ 설명한 50년간 기본모형에 수정 필요

지구 자기장에 붙잡힌 고에너지 입자들이 지구 둘레에 두터운 고리 모양으로 형성하는 두 겹 구조의 방사선 지대가 때로는 세 겹 구조를 이루기도 한다는 새로운 사실이 관측 위성에 의해 확인됐다. 지구 둘레에서 지구 대기 상층부터 1만 킬로미터 상공 사이에 주로 양성자로 이뤄진 방사선대(내방사선대)가, 지구에서 1만~6만 킬로미터 떨어진 곳에는 주로 고에너지 전자들로 이뤄진 방사선대(외방사선대)가 존재한다는 것은 1958년 제임스 반 알렌(James Van Allen: 1914-2006)이란 미국 과학자가 발견했다. 발견자 이름을 따 ‘반알렌대(Van Allen Belt)’로 불리는 지구 방사선대는 그동안 이처럼 이중 구조를 지닌 것으로 알려져 왔다. 지구 방사선대의 생성 원인과 구조 변화에 관해서는 많이 알려지지 않았으나, 최근에 지난 50여 년 동안 알려진 바와 달리 지구 방사선대에서는 안쪽과 바깥쪽 말고도 중간에 제3의 방사선대가 형성될 수 있음이 미국 항공우주국(NASA, 나사) 위성에 의해 직접 관측됐다. 나사는 2012년 9월 활동을 시작한 방사선대 탐사 쌍둥이 위성(RBSP: Radiation Belt Storm Probes)들이 수집한 자료를 분석해보니, 반알렌대에는 지금까지 몰랐던 제3의 방사선대가 생겨나 상당 기간 유지되다가 소멸하는 게 관측됐다면서 이는 교과서의 관련 서술을 바꿀 만한 큰 발견이라고 밝혔다(나사의 보도 뉴스). 이번 발견은 미국 과학저널 <사이언스> 온라인판에 2월28일 발표됐다.

|

|

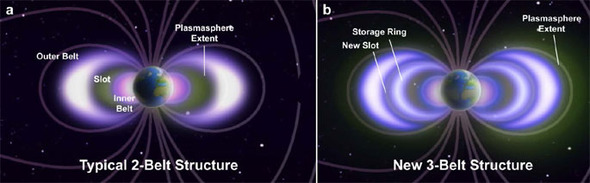

지구 둘레의 방사선대를 단면으로 나타낸 그림. 왼쪽(a)는 그동안 이해되었던 지구 방사선대의 이중구조. 불안정한 바깥쪽 방사선대(Outer Belt)와 안정적인 안쪽 방사선대(Inner Belt)로 구성되며, 그 중간에는 고에너지 방사선 입자들이 없는 안전지대(Slot)가 있다. 오른쪽(b)은 이번 나사 관측위성에 의해 발견된 지구 방사선대의 삼중 구조. 안쪽과 바깥쪽 방사선대 외에 제3의 방사선대(Storage Ring)이 생성돼 4주 동안 유지되는 현상이 관측됐으며 이 기간에 또다른 방사선 안전지대(New Slot)도 생겨났다. 이 그림은 단면도이기 때문에, 실제의 방사선대는 지구를 감싸는 도우넛 또는 고리 모양을 하고 있다. 출처/ Science

|

반알렌대 또는 지구 방사선대가 관심을 끄는 것은 이것이 지구 주변의 우주 환경을 이해하는 데 도움을 주며 특히 우주 날씨의 변화와 관련돼 지구 궤도 인공위성들에 영향을 줄 수도 있기 때문이다. 반알렌대는 고에너지의 가속 입자들이 몰려 있어 강한 방사선 피해를 줄 수 있기 때문에 우주 환경에선 ‘위험 지대’로 통하며, 인공위성의 궤도는 될수록 이런 위험 지대를 피해서 설정되고 있다. 반알렌대는 태양 활동과 연관돼 태양풍이 몰려오면 반알렌대가 부풀어오르면서 인공위성의 첨단 장비에 방사선 피해를 끼칠 수도 있다. 한국천문연구원의 이재진 박사(우주감시센터)는 "지구 방사선대는 전자나 양성자 같은 입자들이 지구자기장에 붙잡혀 형성되며 태양풍 충격파가 몰려와 지구자기장을 때릴 때 고에너지 상태로 지구 둘레를 가속하는 고리 또는 도너츠 구조의 띠를 이루는 것으로 알려져 있다"고 말했다.

| |

|

|

의 지구 방사선대 관측 위성(RBSP)의 자료 수신을 위해 천문연에 구축된 위성 수신 안테나. 출처/ 한국천문연구원

|

| |

1990년 한겨레신문사에 입사해 편집부, 사회부, 문화부, 생활과학부 등을 거쳤으며 주로 과학담당 기자로 일했다. <과학의 수사학>, <과학의 언어> 등을 번역했으며, <갈릴레오의 두 우주체제에 관한 대화>를 썼다.

이메일 : cheolwoo@hani.co.kr 트위터 : @wateroo

기사공유하기