|

|

의식과 육체는 수면에 비친 나의 모습처럼 서로 분리될 수 있는 것일까? <공각기동대>의 주인공 쿠사나기 모토코는 자신이 갖고 있는 의식이 진짜 자신의 것인지를 의심하지만 확인할 방법은 없다. 그림 ‘공각기동대: 고스트 인 더 쉘 2.0’

|

[사이언스 온] 의식과 자유의지의 ‘미스터리’

의식은 물질과 다른 존재인가아니면 물질 작용의 부산물인가

자유의지는 따로 존재하는가 오랜 철학적 근본 물음에

뇌과학의 실험연구가 뛰어들어

새로운 논쟁을 촉발한다

최근 연구 결과들은

의식과 의지에 대한 확신을

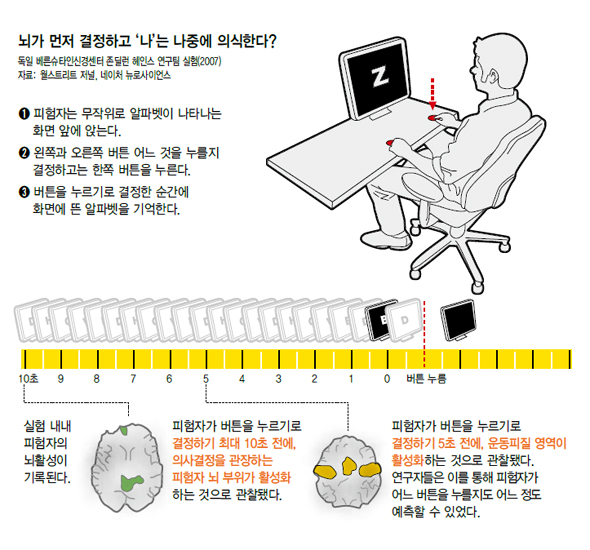

흔들리게 할 만하다 공상과학 마니아들 사이에서 인기 높은 일본 애니메이션 <공각기동대>의 새로운 극장판 시리즈가 일본에서 최근 개봉하면서 다시금 관심을 끌고 있다. 공각기동대는 뇌과학을 공부하는 내게도 큰 영향을 주었는데, 무엇보다 기계와 뇌, 물질, 의식의 문제를 철학적이고도 과학적인 상상력을 발휘해 흥미롭게 전개하기 때문일 것이다. 그중에서도 의식의 문제는 흥미롭다. 인간 몸의 모든 생물학적 기능을 기계가 대신할 수 있는 미래 사회를 그리는 공각기동대의 가상세계에서는 의식, 정신까지도 기계로 구현할 수 있는 것일까? 언뜻 명확해 보이는 의식과 의지의 존재 문제는 현실 뇌과학에서 그리 간단한 문제가 아니다. 나는 과연 내 행동을 결정하는 자유의지를 지니는가? 나의 의식은 내가 의식하는 바로 그것인가? 최근 몇 년 새 뇌과학 연구 결과를 보면, 지금까지 당연하게 여겼던 의식과 의지에 대한 우리의 확신마저 흔들리게 할 만하다. 2007년 독일 베른슈타인신경센터에서 존딜런 헤인스 박사는 흥미로운 실험을 진행했다. 실험에 참여한 사람은 그저 앉아 있다가 자신이 원할 때에 앞에 놓인 왼쪽과 오른쪽 버튼 중 하나를 누르게 했다. 다만 버튼을 누르겠다고 마음먹은 시각을 확인하기 위해 버튼을 누르는 순간에 피험자 앞의 화면에 무작위로 나타나는 알파벳을 기억하게 했다. 그사이에 연구팀은 자기공명영상(fMRI)을 통해 피험자의 뇌 활성 부위를 관찰하며 이 사람이 언제 버튼을 누르겠다고 판단하는지 기록했다. 여러 번 실험을 마친 뒤, 피험자가 기억한 알파벳이 나타난 시각과 피험자 뇌가 판단을 내린 것으로 나타난 뇌영상의 시각을 비교하고는 놀랄 수밖에 없었다. 뇌영상에서 피험자가 결정을 내린 것으로 나타난 시각이 피험자가 스스로 결정을 내린 시각보다 최대 10초가량 앞섰던 것이다. 다시 말하면, 이 실험의 경우에 피험자가 자기 판단을 의식하기 몇 초 전에 헤인스 박사는 뇌영상으로 이 사람의 판단을 예측했다. 심지어 뇌영상을 보면 어느 쪽 버튼을 누를지도 유의미하게 예측할 수 있었다고 한다. 피험자가 의식하기 전에 뇌는 이미 행동을 결정했다는 것이다. 이 실험은 인간의 의식과 자유의지에 대해 심각한 의문을 던졌다. 오래전 데카르트가 체계화해 지금도 영향을 끼치는 ‘심신 이원론’(정신과 몸은 분리돼 있으며 정신적 의식이 물질적 육체의 행동을 결정한다)과 그 인간관에 의문을 던지는 것이다. 실제로 최근 뇌과학의 일부 연구들은 의식이 육체의 행동을 만드는 신경세포들의 전기적 상호작용에 의한 ‘부산물’일지도 모른다는 암시를 던지고 있다. 2011년 미국 로스앤젤레스 캘리포니아대학의 이차크 프리드 교수는 기존 연구에서 한발 더 나아가 전극을 환자 뇌에 직접 이식하는 방법으로 우리 뇌의 특정 영역에 있는 개별 신경세포의 활성을 측정했다. 그는 신경세포의 활성을 관찰해 환자가 버튼을 누르는 의식적 판단보다 1초 정도 앞서 환자가 버튼을 누를 결심을 할 것임을, 더욱이 어느 쪽 버튼을 누를 것임을 80% 확률로 예측할 수 있었다고 보고했다.

|

기사공유하기