|

|

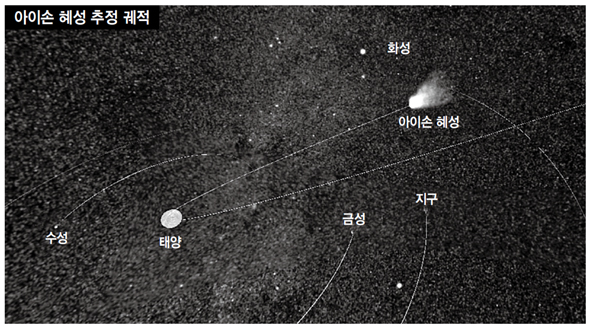

미국항공우주국(나사)의 허블망원경이 지난 4월에 촬영한 ‘아이손’ 혜성 모습. 당시만 해도 금세기 최고의 혜성이 될 것으로 기대를 모았다. 11월29일(한국시각) 태양에 가장 가까이 접근하면서 화려한 우주쇼를 선보일가능성은 여전히 열려 있다. 미국항공우주국 제공

|

[과학과 내일] 다가오는 혜성 ‘아이손’

지난해 9월21일 러시아 아마추어 천문가인 비탈리 네브스키와 아르티욤 노비코노크는 혜성처럼 나타난 ‘아이손’ 혜성을 처음 발견했다. 이들은 러시아 키스로보드스크 천문대에 설치돼 있는 국제과학광학네트워크(ISON)의 40㎝ 반사망원경으로 촬영한 사진 속에서 혜성을 찾아냈다. 발견 당시 18.8등급으로 어두웠던 아이손은 시속 7만7천㎞의 속도로 태양을 향해 달려와 1일(이하 한국시각) 화성에 가장 가까이 접근하면서 대구경 망원경으로 관측할 수 있을 정도로 밝아졌다. 아이손은 핵 크기가 혜성으로서 작지 않은 5㎞ 정도로 추정돼 ‘금세기 최고의 혜성’이 될 것으로 기대돼왔다. 지금은 다소 기대수치가 낮아졌지만 태양에 접근했을 때 화려한 꼬리를 휘날리며 하늘을 가로지르는 장관을 보일 가능성은 여전히 열려 있다. 전문 천문사진가인 황인준 호빔천문대 대표는 “올해 4월 허블망원경이 촬영한 아이손 사진이 공개됐을 때만 해도 최고의 대혜성이 될 것으로 예상됐지만 최근 관측 결과로는 가능성이 많이 낮아졌다. 그러나 혜성처럼 나타났다는 말이 있듯이 아이손이 태양에 접근하면서 환상적인 우주쇼를 펼칠 가능성을 배제할 수 없다. 아이손은 혜성의 기본적인 밝기는 갖추고 있어 기대에 벗어나도 볼 만한 광경은 연출할 것”이라고 말했다. 아이손의 겉보기 등급은 애초 가장 밝을 때 보름달(약 -13 등급) 정도가 될 것으로 예측됐지만 현재로서는 금성과 비슷한 -5~-6 등급일 것으로 전망되고 있다. 실제로 올해 3월 지름 15㎞로 주목을 받은 판스타스혜성은 쌍안경으로 겨우 볼 수 있을 정도의 볼품없는 혜성으로 사라져간 반면 핵 크기가 채 1㎞도 안되는 러브조이혜성은 2011년 크리스마스 때 스스로를 장렬하게 불사르면서 화려한 불꽃쇼를 선사했다.

|

|

아이손 혜성이 지구에 가장 가까워지는 12월27일(한국시각)께 하늘을 모사한 장면. 김도균 위션 대표 제공

|

시속 7만7천㎞ 속도로 이동중

어제 화성 지나…망원경 관찰 가능

태양 표면 110만㎞까지 접근할듯

내년 1월 지구에 별똥별 남길 수도 핵 주성분은 물, 꼬리는 먼지·이온

고대엔 악마·불길한 징조 오명

불확실성이 주는 불안감 지금도 아이손은 ‘혜성의 고향’ 오르트구름에서 기원한 것으로 추정되고 있다. 17세기 말에 나타났던 대혜성과 궤도가 비슷해 같은 어미에서 나온 장주기(비주기) 혜성일 것으로 짐작되기도 한다. 아이손은 태양에 아주 가까이 지나가는 ‘선그레이징 혜성’이다. 다음달 29일 오전 3시29분(세계시각으로는 28일 오후 6시29분) 태양 중심에서 0.012천문단위(AU·1천문단위는 태양과 지구 사이의 거리인 1억5천만㎞) 곧 180만㎞ 떨어진 곳을 통과한다. 태양의 반지름이 약 70만㎞이니 표면에서는 겨우 110만㎞ 떨어진 곳을 지나는 셈이다. 서울-뉴욕 거리의 100배 정도다. 2일 화성과 가장 가까워질 때는 0.072AU(1080만㎞) 거리이고, 12월27일 지구에는 0.43AU(6400만㎞)까지 접근한다. 지구는 그 뒤 내년 1월15~16일께 혜성의 궤도를 통과해 이 때 혜성의 잔해가 유성우로 떨어질 수도 있다. 아이손은 화성에 접근하면서 망원경으로 관찰이 가능해졌다. 새벽 천문박명(태양 고도가 지평선 아래 12~18도인 어스름 상태) 때부터 동트기 전까지 동쪽 하늘에서 발견할 수 있다. 시야가 틔어 있고 지평선 가까이 부유물질이 없는 청정한 곳에서 잘 볼 수 있다. 11월 중순이면 쌍안경으로도 관찰이 가능하다. 태양에 근접하는 11월29일 앞뒤 2~3일 동안은 강렬한 태양빛에 관측 자체가 어렵지만 그때 전후해서는 맨눈으로도 볼 수 있다. 황인준 대표는 “11월에는 투명도가 높은 가을하늘이어서 아파트 모서리로 태양을 가리고 보면 낮에도 관측할 수 있을 것”이라고 말했다. 지구에 가장 가까워지는 연말께는 동트기 전 북동쪽 지평선 근처나 해가 진 뒤 북서쪽 하늘에서 쌍안경으로 볼 수 있다. 혜성은 머리와 꼬리로 이뤄져 있는데, 코마라고 불리는 머리에는 핵이 있다. 꼬리는 먼지로 이뤄진 것과 이온으로 이뤄진 것이 있다. 혜성 핵의 구성성분은 얼음(물), 일산화탄소, 이산화탄소, 질소, 암모니아, 메탄, 시안, 아미노산 등으로 이 가운데 물이 70~80%를 차지해 혜성에 ‘더러운 눈사람’이라는 별칭이 따라붙었다. 혜성이 태양 가까이 접근하면 태양의 복사압이 코마에서 먼지들을 밀어내 꼬리를 만든다. 또 각종 휘발성 성분이 증발해 만들어진 이온들이 복사압과 태양풍의 영향을 받아 태양 반대쪽으로 꼬리를 형성한다. 두 꼬리는 방향이 반드시 일치하지는 않아 혜성은 두개 이상의 꼬리를 가진 것처럼 보이기도 한다. 문홍규 한국천문연구원 우주감시센터 책임연구원은 “혜성의 핵은 반사도가 낮아 어둡기 때문에 태양에 가까워져도 그 자체로 빛을 내지는 못한다. 반사도가 지구 흙이 17%인 데 비해 혜성 핵은 2.5~8%밖에 안된다. 우리가 관찰하는 것은 먼지가 태양빛을 반사·산란하는 경우와 태양에너지로 분자나 원자가 들떠 이온화해 빛을 방출하는 경우들이다. 혜성에 가스 성분이 많으면 이온화하면서 하얀색, 노란색, 파란색 등 다양한 색깔을 내지만 사람눈으로는 볼 수 없고 카메라로 촬영했을 때는 구분할 수 있다”고 말했다.

|

용어설명

오르트구름 혜성은 다양한 성분의 바위 덩어리로 화성과 목성 사이에 주로 모여 있는 소행성과 달리 주로 얼음과 먼지로 이뤄져 있으며, 태양에서 5천억~1조5천억㎞ 떨어진 곳에 머물고 있다. 이곳에 머물던 혜성 핵이 외부 별(항성)이나 가스 구름에 영향을 받아 태양을 향해 오는 것으로 추정되고 있다. 네덜란드 천문학자 얀 오르트가 세운 가설로, 장주기 혜성의 고향으로 일컬어지는 이곳을 오르트구름이라 한다. 76년 주기의 핼리혜성 같은 단주기 혜성들은 해왕성 밖 곧 태양에서 4500만~15억㎞ 거리에 있는 원반 모양의 카이퍼벨트를 기원으로 하고 있다.

이근영 선임기자 kylee@hani.co.kr

별 밝기 등급 별 밝기를 매기는 방법에는 겉보기 등급과 절대 등급이 있다. 겉보기 등급은 우리 눈으로 관측한 밝기로, 눈으로 보아 가장 밝은 별을 1등급, 가장 어두운 별을 6등급으로 한다. 둘 사이의 밝기 차이는 100배이다. 절대 등급은 별의 실제 밝기다. 태양의 겉보기 등급은 -26.8, 절대 등급은 4.8이다. 두번째로 밝게 보이는 별인 시리우스는 겉보기 는 -1.7등급이지만 절대 등급은 1.42로 태양 광도의 25배다.

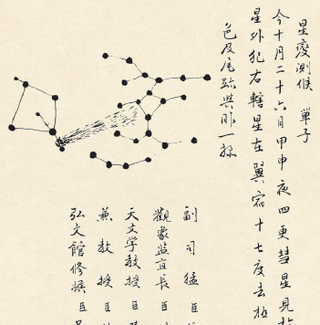

>>>역사 속의 혜성 17세기 현종때 발간 ‘성변등록’

세계 최장 82일 혜성 관찰 기록

|

|

조선시대 관상감(기상청)이 밤하늘의 특이현상을 매일 기록해 모아놓은 <성변등록>에 실려 있는 1664년 12월 13일치 성변측후단자(보고서). 기상청 제공

|

기사공유하기