|

|

한국과학기술연구원(키스트) 강릉분원에 설치된 식물 특성 자동감지 분석시스템 ‘유팜’. 로봇이 움직이며 찍은 식물의 잎 모양이나 색깔 영상을 분석해 육종과 작물재배에 활용하는 최첨단 식물공장 시스템이다. 키스트 제공

|

[과학과 내일] 키스트, 식물특성 자동분석 ‘유팜’ 개발

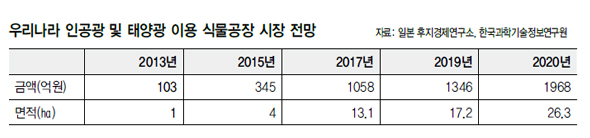

우리나라 한 제약회사가 2003년 자체개발 1호 신약으로 내놓은 천연물 위염치료제의 주원료는 강화쑥이다. 연간 매출액이 수백억원에 이르는 효자상품이지만 최근 큰 도전을 받고 있다. 중국에서 전량 위탁재배해 공급해오고 있는 원료의 값이 지난해 나고야의정서(생물자원을 활용하며 생기는 이익을 공유하기 위한 지침을 담은 국제협약)가 발효하면서 몇배씩 오르고 있기 때문이다. 중국의 토양·수질오염과 농약 문제만으로도 골머리를 앓던 제약회사로서는 쑥을 청정지역에서 대량 생산할 수 없을까 고민하고 있다. 한여름 노란 꽃을 피우는 이고들빼기는 강원도 지역에서 김치로 담가먹기도 하는 산나물이다. 한국과학기술연구원(키스트) 강릉분원은 이 식물에서 간 기능 개선에 탁월한 천연물을 추출하는 방법을 개발해 제약회사에 기술이전을 했다. 내년이면 간 기능 개선제가 시판될 예정이다. 문제는 약효를 많이 함유한 이고들빼기 품종을 찾아내 안정적으로 대량 생산하는 것이다. 독일의 농업 전문회사인 렘나테크(Lemnatec)는 잎이 나고 꽃이 피고 열매가 맺히는 식물의 활동을 이미징하고 분석하는 시스템을 개발하는 기업이다. 렘나테크는 2010년 분자육종회사와 합작을 통해 ‘스캐널라이저’라는 ‘식물표현형 분석시스템’을 만들었다. 육종 연구 중인 식물들을 컨베이어벨트로 돌려가면서 사진을 찍어 어느 개체가 원하는 형질을 지녔는지 선별하는 시스템이다. 몬샌토, 듀폰, 바스프 등 세계 유수 육종회사들이 잇따라 도입하고 있다. 몬샌토는 이 시스템으로 가뭄저항성 옥수수를 개발해놓고 가뭄이 들기를 기다린다. 키스트 강릉분원은 최근 식물특성 자동감지 분석시스템인 ‘유팜’(uFarm)을 개발하고 있다. 키스트가 확보하고 있는 로봇·정보통신(ICT)·생명공학(BT) 기술을 융합해 농부의 눈과 코, 입을 대신해 식물의 크기, 색, 형태, 향기, 맛, 유용성분을 자동으로 검색해 분석하는 시스템이다. 렘나테크의 ‘스캐널라이저’와 비슷한 이 시스템이 완성되면 강화쑥의 대량 생산도, 우수한 이고들빼기 품종 개발도 가능해질 것으로 기대되고 있다.

|

|

한 연구원이 로봇팔 끝에 장착된 카메라를 살피고 있다.

|

로봇 등으로 제어해 맞춤형 육종

‘수직재배’ 식물공장 농업혁명 바람

에너지 절감·청정 시스템이 관건

LED 강자 한국이 차세대 공장 유리 강릉분원의 ‘유팜’ 실험실에는 인삼, 강화쑥, 고추가 심어져 있는 수백개의 화분이 빼곡히 들어차 있다. 그 위로 로봇팔이 천천히 움직이면 끝에 달린 카메라가 작물들을 다양한 각도에서 찍는다. 영상은 실험실 바깥에 있는 컴퓨터의 영상분석시스템으로 바로 전송된다. 노주원 키스트 강릉분원 기능성천연물센터장은 “3차원으로 영상을 찍어 이파리 수, 크기, 두께 등을 분석해 품종간 차이를 영상 데이터화하는 작업을 하고 있다. 나아가 비파괴검사 기술을 통해 작물 안의 유용성분 비중을 실시간으로 분석하는 방법도 개발하고 있다. 내년 초까지 시스템을 완성해 임상 테스트를 해보려 한다”고 말했다. 키스트의 ‘유팜’은 렘나테크 기술보다 한발 앞서 있다. 렘나테크 시스템은 카메라 센서가 고정돼 있고 식물이 컨베이어벨트를 따라 움직이는 방식이어서 식물이 스트레스를 받는다. ‘유팜’은 로봇팔에 달린 카메라가 식물을 찾아다니면서 찍는다. 연구원 안의 연구분야별로 축적한 기술을 융합할 수 있어 가능했다. 키스트는 램나테크와 다른 방식의 시스템으로 특허를 출원할 계획이다. 키스트와 농촌진흥청은 달포 전 농업·에너지·건강·정보통신 분야 융·복합 공동 연구사업을 위한 업무협약을 체결했다. 농진청의 차세대유전체연구사업단은 벼·콩·무·배추·인삼 등 주요 작물의 유전체 분석을 하고 있다. 박범석 단장은 “작물의 유전적 변이가 형질에 어떤 영향을 미치는지 곧 표현형이 어떻게 달라지는지를 자동화·표준화하는 데 ‘유팜’을 이용할 수 있을 것”이라고 말했다. 전통적인 육종 방법으로 신품종을 개발하는 데는 한계가 있다. 뛰어난 육종가라도 색깔, 잎 모양 등 한 품종에서 달라지는 형질을 50~100개 정도 본다. 기계로 표현형을 분석하면 400~500개까지 구별해낼 수 있다. 국내 최대 종묘회사인 농우바이오의 한지학 연구소장은 “앞으로는 신품종을 개발할 때 육종가가 무작위로 교배하는 것이 아니라 더위에 강하고 과실이 많이 맺히며 키도 큰 유전자를 가진 품종들을 골라 교배한 뒤 실제로 그런 특징이 나타나는지 시스템으로 분석하는 방법을 쓰게 될 것”이라고 말했다. 렘나테크는 농촌진흥청을 비롯해 우리나라 종묘회사에도 시스템 도입을 제안해오기도 했다. 하지만 100평 규모에 20억원이 드는 시스템을 쉽게 들여놓을 수는 없는 노릇이다. 한 소장은 “키스트가 ‘유팜’을 몇 개월 만에 구축하는 것을 보며 희망이 생겼다”고 했다.

|

기사공유하기