|

|

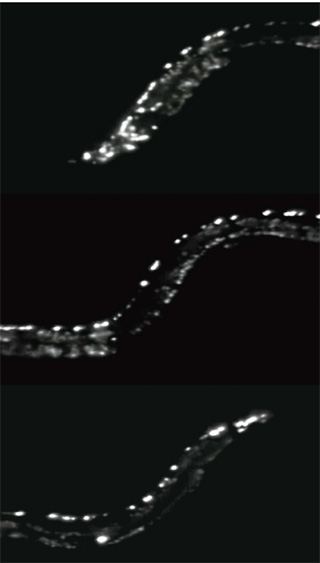

신경세포의 활성을 보여주는 영상기법들은 뇌와 신경을 이해하는 데 기여해 왔다. 예쁜꼬마선충이 기어가기 동작을 할 때 머리, 배, 꼬리 등 온몸의 신경세포들이 어떻게 작동하는지 실시간으로 보여주는 영상기법. 네이처

|

[사이언스 온] 신경망 시각화 어디까지 왔나

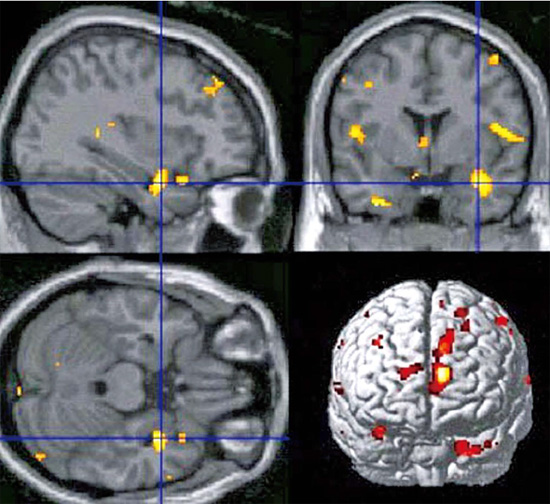

‘유유히 기어가는 투명한 몸에서 밤 하늘 별처럼 작은 빛이 반짝인다. 길이 1㎜ 남짓한 실험용 모델 동물인 예쁜꼬마선충의 몸에서 커졌다 꺼지는 빛들은 302개 신경세포들이 내는 활동 신호다. 신경세포 네트워크의 작동이 반짝이는 빛으로 눈앞에 펼쳐진다.’ 최근 미국 매사추세츠공대(MIT)와 오스트리아 비엔나대학 연구팀이 과학저널 <네이처 메소즈>에 발표한 동영상은 꼬마선충이 기어가는 동안 몸에서 어떤 신경세포들이 어떻게 작동하는지 한눈에 보여준다. 깜박이는 빛으로 신경세포의 작동을 보여주는 신경세포 영상 기법이다. 개별 또는 일부 영역의 신경세포를 관찰하는 이전 연구들과 달리, 이 동영상은 움직이는 작은 생물의 몸에 있는 전체 신경세포들의 연결된 활동을 시각화한다는 점에서 눈길을 끌었다. 이 연구에 공동 제1저자로 참여한 윤영규 매사추세츠공대 박사과정 연구원은 이메일에서 “뇌처럼 큰 3차원 대상의 신경망을 충분히 빠른 속도로 촬영하는 데에는 현재 기술적 어려움이 있는데, 이번 연구는 전체 신경세포 간의 신호처리를 좀더 자세하게 실시간으로 볼 수 있게 했다”며 의미를 전했다. 신경세포와 그 기능을 보려는 오랜 시도들 사실 이런 영상 기법이 주목받기 훨씬 전부터 마음과 행동의 기반인 신경세포와 그 연결망을 눈으로 관찰하려는 연구는 계속돼 왔다. 신경과학이 태동하던 100여년 전에도 관찰 대상의 시각화는 중요한 관심사였다. ‘현대 신경과학의 아버지’로 불리는 스페인의 산티아고 라몬 이 카할(1852~1934)이 신경과학의 토대를 제시한 것도 바로 이런 시각적 관찰에서 비롯했다. 그는 노벨생리의학상 공동수상자인 카밀로 골지(1843~1926)가 개발한 세포염색법을 이용해 현미경으로 신경세포 조직만을 염색해 관찰했으며 이를 바탕으로 ‘뉴런 원리’(neuron doctrine)를 처음 설파했다. 뉴런 원리는 신경계를 ‘수많은 신경세포(뉴런)가 접속해서 이루는 거대 네트워크’로 바라보는 신경과학의 핵심 패러다임이다. 100여년이 지난 지금의 신경과학 실험실에선 전자현미경이나 기능성 자기공명영상(fMRI) 같은 장비뿐 아니라 ‘형광 유전자’ 같은 기법이 속속 개발돼, 이제 신경계는 훨씬 더 자세히 ‘볼 수 있는’ 대상이 됐다. 지난해에는 한국인 과학자 정광훈 박사(현 엠아이티 교수)가 실험용 쥐의 뇌를 투명화해 뇌 속을 깊은 곳까지 들여다볼 수 있는 기법을 개발해 신경과학계에서 주목받기도 했다. 신경세포와 연결망을 눈으로 보려는 이런 시도로, 우리는 행동과 마음의 바탕에 대해 얼마나 더 이해할 수 있게 될까? 바이올린의 아름다운 선율은 바이올린 자체를 뜯어보는 것만으로는 이해할 수 없다. 똑같은 바이올린이라도 연주자와 연주법에 따라서 음악과 소음의 경계를 넘나든다. 신경계 연구도 이와 비슷하다. 뇌를 자세히 들여다보는 해부학으로 알 수 있는 것은 뇌의 구조이다. 신경과학자들이 신경계 구조를 밝혀 궁극적으로 이해하고자 하는 것은 신경계의 기능이다. 어떻게 신경계가 외부 자극을 받아 감각 정보를 생성하고, 몸 안팎의 수많은 정보를 어떻게 처리하고, 마음은 어떻게 몸을 움직이는지 탐구해왔다. 이 과정에서 신경 자체의 모양을 넘어 신경의 활동을 시각 정보로 관측하려는 노력이 이어졌다. 먼저 신경생리학자들은 일찍부터 신경세포에 전극을 꽂아 신경 활동으로 인해 생기는 전기장 패턴의 변화를 측정했으며, 이를 눈으로 볼 수 있는 그래프로 변환하는 기법을 개발했다. 뇌파 측정술은 또한 뇌 전체의 전기적 패턴인 뇌파를 시각화해냈다. 요즘 널리 쓰이는 자기공명영상은 활성을 띠는 신경세포에는 혈류량이 증가한다는 점을 이용해 혈류량을 측정함으로써 활성을 띠는 뇌 부위가 어디인지 식별하는 시각화 기법을 써서 뇌 기능 연구에 크게 기여하고 있다.

|

|

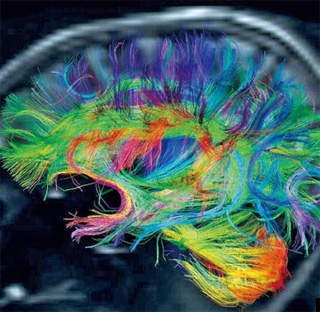

살아 있는 사람 뇌 속에서 신경섬유 가닥이 얽히고설켜 서로 어떻게 연결돼 있는지 보여주는 뇌 영상기법(DSI). <한겨레> 자료사진

|

|

|

기능성 자기공명영상(fMRI)은 활성을 띠는 뇌 부위에 몰리는 혈류량을 측정해 특정한 인지 기능의 활성 부위가 어딘지 보여준다.

휴먼 커넥톰 프로젝트(HCP)

|

기사공유하기