|

|

2012년은 북극의 바다얼음 면적이 1979년 인공위성 관측 이래 가장 작았다. 이에 따라 한반도에도 한파가 몰아쳤다. 사진은 알래스카 북부의 앞바다에 녹아 떠다니는 바다얼음 조각들.

|

인터넷으로 올겨울 추위 예측하는 손쉬운 방법

‘북극 진동 지수’가 음이면 평년보다 춥다

북극 바다얼음 면적 급감하면 엄동설한

2010년 1월4일 74년 만의 서울 폭설, 2010년말~2011년초 39일간의 혹한, 2012~2013년 겨울 대설, 2014년 1월 ‘103년 만의 미국 나이아가라폭포 결빙’ 등 겨울철 이상 기후가 ‘없는 집 제사 찾아오듯’ 연례 행사가 되고 있다. 올해는 무사히 지나갈 수 있을까?

올 겨울이 얼마나 추울지 기상청에 물었다. “기온과 강수량이 평년과 비슷할 것으로 전망된다.” “헐! 그 정도는 나도 알겠네.ㅋ”

기상청은 계절 전망을 2월, 5월, 8월, 11월 등 4번에 걸쳐 발표한다. 올해 겨울철 3개월 전망은 11월24일에 발표한단다. 그때까지는 ‘닭이나 치고’(닥치고) 있어야 하나? 아니다. 당신도 바람의 방향을 예측해 적벽대전에서 대승을 거둔 제갈공명이 될 수 있다. 그러기 위해서는 머리 회전을 하는 수고를 조금 해야 한다. 우선 알아야 할 것이 ‘북극진동’(AO·arctic oscilliation) 또는 ‘극 소용돌이’(Polar Vortex)이다. 두번째는 북극 해빙(바다얼음)이다. 전문가들은 ‘해빙’이라는 말을 좋아하지만 필자는 해빙(海氷)과 해빙(解氷)이 헷갈리니 바다얼음으로 쓰겠다.

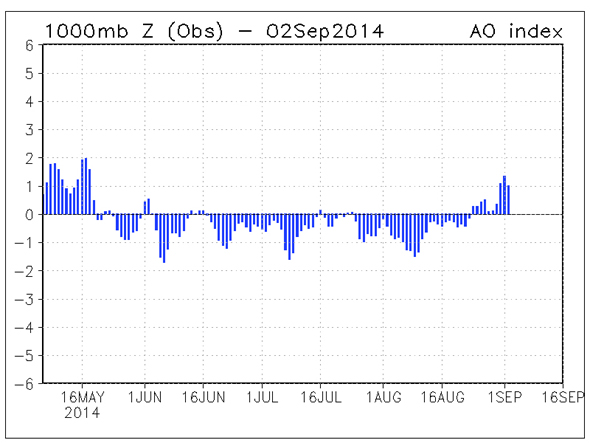

김백민 극지연구소 선임연구원에게 “북극진동과 극 소용돌이가 어떻게 다른가”라고 물으니 “같은 말이라고 해도 무방하다”고 한다. ‘진동은 왔다갔다 하거나 오르락내리락 하는 것이고 소용돌이는 빙글빙글 도는 건데 같은 말이라고?’. “사전적 의미로 북극진동은 ‘북극에 있는 찬 공기의 소용돌이’가 수십일 또는 수십년을 주기로 강약을 되풀이하는 현상을 가리키는 말”이라니 이해가 갔다. 한 과학자가 이것을 일정한 수식에 넣어 알아보기 쉽게 ‘북극진동지수’라는 것을 만들었는데, 이것을 보면 그해 겨울의 날씨를 어림짐작할 수 있다는 것이다.

① 북극진동지수가 음이면 한파 가능성

|

|

미국 국립해양대기국(NOAA)의 기후예측센터(CPC) 누리집에 실려 있는 2일(현지시각) 현재 북극진동지수. 11월말~12월 초지수가 음의 값이면 그해 겨울에 한파가 닥칠 가능성이 높다.

|

|

|

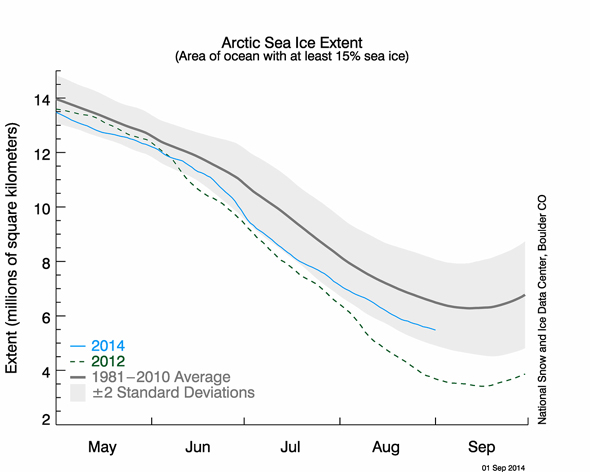

미국 국립빙설자료센터(NSIDC) 누리집에 실려 있는 2일(현지시각) 북극 해빙(바다얼음) 면적 사진(위) 및 변화 추이 그래프.

|

[심화과정]

북극 해빙과 북극 진동지수는

한반도에 어떻게 영향을 미치나 북극 해빙(바다얼음)이 줄어들면 왜 겨울에 한파가 닥칠 가능성이 높아질까? 극지연구소는 3일 “이번 세기 들어 급격히 녹아내리고 있는 북극 해빙이 어떻게 한반도 등 동아시아지역의 기상·기후에 영향을 주는지 알아냈다”고 밝혔다. 김성중 극지연구소 극지기후변화연구부장 주도로 서울대, 포항공대, 전남대와 미국 알래스카대, 퍼시픽 노스웨스트 국립연구소 등 공동연구팀과 함께 밝혀낸 연구 성과는 유명 과학저널 <네이처> 자매지 <네이처 커뮤니케이션스> 2일(현지시각)치에 게재되고 주요논문(하이라이트)으로 소개됐다.

연구 내용을 요약하면 “북극 해빙의 감소가 북극 상공에 존재하는 거대 소용돌이(Polar Vortex)의 강도를 약화시키고 이에 따라 극 소용돌이 안에 갇혀 있던 북극의 냉기가 중위도 지역까지 내려와 동아시아 지역에 잦은 한파와 폭설을 일으킨다”는 것이다. 연구팀은 특히 북극 바다얼음 면적의 감소가 근처 지표면뿐만 아니라 해발 2만㎞ 이상 상공에 존재하는 대기 소용돌이(극 소용돌이) 강도에까지 영향을 주고 있음을 최신 기후모델을 사용해 밝혀냈다.

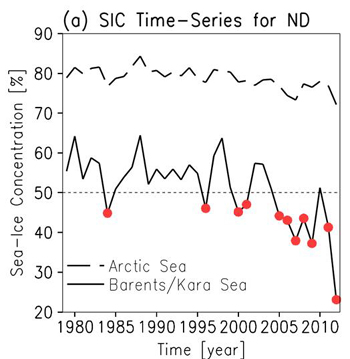

연구팀은 북극 해빙 가운데서도 북유럽 인근에 있는 바렌츠-카라해역의 바다얼음에 주목했다. 이곳의 얼음 면적과 한반도 한파 및 폭설 빈도의 상관관계가 높게 나왔다. 북극 바다얼음의 감소 폭보다 바렌츠-카라해역의 얼음 면적 감소 폭이 훨씬 컸다.

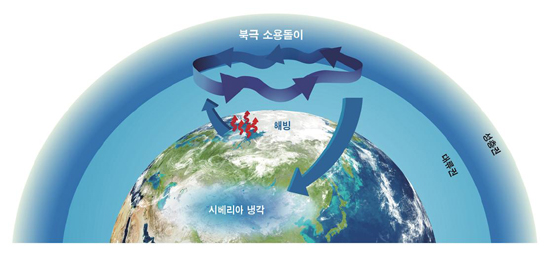

북극 바다얼음 감소가 한반도에 영향을 주는 메커니즘은 다음과 같다. 바다의 얼음이 녹으면 얼음에 덮여 있던 바닷물에서 열과 수증기가 방출된다. 이 열과 수증기를 ‘지표면 열속’(hearflux)이라고 한다. 바닷물과 닿아 있는 공기층은 0도에 가깝고 상공의 공기는 영하 20도에서 극한 추위에는 영하 30~40도까지 내려간다. 대기에는 이런 공기의 온도차와 지구의 자전에 따른 대기 파동이 늘 존재한다. 이 파동을 타고 지표면 열속이 지상 10~50㎞의 성층권으로 전달되면 성층권에서 활동하고 있는 극 소용돌이를 약하게 만든다. 이 소용돌이에 갇혀 있던 냉기가 동아시아지역까지 내려와 지표 온도를 냉각시키면 이상 한파가 발생한다. 여기에 북태평양고기압 등의 영향으로 바다의 습한 수증기가 공급되면 폭설까지 겹치게 된다.

김백민 극지연구소 선임연구원은 “혹한의 원인은 한가지가 아니라 복합적인 것이다. 러시아 시베리아지역에 폭설이 와서 평년보다 빨리 눈으로 덮이면 지표면이 일찍 차가워지면서 시베리아고기압이 발달해 한반도에 한파를 몰고 오기도 한다. 이번 연구는 북극 해빙면적의 감소가 반드시 한파를 일으킨다고 단정적으로 말할 수는 없지만 해빙면적의 변화 여부로 한파 가능성을 예측할 수는 있다는 점을 밝힌 데 의미가 있다”고 말했다.

북극진동지수는 1998년 미국 워싱턴대의 존 마이클 월리스 교수와 그의 제자 데이비드 톰슨이 개발했다. 북극진동지수는 북반구 북위 60도 이상의 고위도 해면기압과 중위도 해면기압을 측정해 차이를 계산한 것으로 마이너스(-) 5에서 플러스(+) 5 사이의 값으로 표현된다. 북극의 기온이 올라가 고온 상태가 되면 중위도 지방의 기압은 낮고 북극의 기압은 높은 상태가 돼 북극진동지수는 음의 값을 가지게 된다. 지수가 낮으면 북극진동이 약해진 것이고, 북극의 한기 덩어리를 감싸고 회전하는 제트기류가 약해져 북극의 찬 공기가 중위도 지역까지 직접 내려와 한파가 발생하게 된다.

김백민 박사는 “북극진동지수와 북극 해빙면적 변화가 중위도 한파를 일으키는 별개의 원인이 아니라, 북극 해빙면적의 감소가 북극진동지수를 음의 값으로 만드는 중요한 원인이 될 수 있다. 해빙이 줄어 지표면 열속에 의해 북극 기온이 올라가면 북극진동이 약해지는 것”이라고 말했다.

이근영 선임기자 kylee@hani.co.kr

한반도에 어떻게 영향을 미치나 북극 해빙(바다얼음)이 줄어들면 왜 겨울에 한파가 닥칠 가능성이 높아질까? 극지연구소는 3일 “이번 세기 들어 급격히 녹아내리고 있는 북극 해빙이 어떻게 한반도 등 동아시아지역의 기상·기후에 영향을 주는지 알아냈다”고 밝혔다. 김성중 극지연구소 극지기후변화연구부장 주도로 서울대, 포항공대, 전남대와 미국 알래스카대, 퍼시픽 노스웨스트 국립연구소 등 공동연구팀과 함께 밝혀낸 연구 성과는 유명 과학저널 <네이처> 자매지 <네이처 커뮤니케이션스> 2일(현지시각)치에 게재되고 주요논문(하이라이트)으로 소개됐다.

|

|

북극(점선) 및 바렌츠-카라해역(실선)의 해빙 감소 추이. 북유럽 근처 바렌츠-카라해역의 바다얼음이 특별히 많은 녹은 연도는 빨간점으로 표시돼 있다.

|

|

|

북극 해빙 감소가 기상·기후에 영향을 주는 원리. 북극 해빙 감소 지역에서 열과 수증기 방출(붉은 화살표) → 대기 파동으로 성층권에 전파 → 성층권 북극 소용돌이 약화 → 대류권에 영향 제트기류 약화 → 동아시아지역의 지표 온도 냉각 → 한반도 한파·폭설 발생.

|

기사공유하기