|

|

미국 노스캐롤라이나 채플힐 한 주택가에서 초등학생들이 9월말인데도 일광절약시간제로 어둑어둑한 시간에 통학버스에 오르고 있다.

|

서머타임제 할까, 말까

미국 정치가이자 과학자인 벤저민 프랭클린은 1784년 프랑스 주재 미국대사로 파리에 머물 때 ‘절약 프로젝트’라는 글에서 시간을 앞당겨 일찍 일어나고 일찍 잠들면 양초를 아낄 수 있다는 주장을 했다. 양초제조업 집안에서 태어났고, 근검절약을 일생의 신조로 삼았던 인물인데다, 파리(북위 48도)가 워싱턴디시(북위 38도)보다 훨씬 북쪽이어서 여름 낮의 길이가 더 길었다는 사실을 고려하면, 엉뚱하거나 기발한 아이디어는 아니었다. 벤저민 프랭클린이 1784년 처음양초값 아낄 수 있다고 제안 229개 국가·속령 중 83개국 실시

실제 전력 절감 여부는 엇갈려

출근 체증·개별냉방 증가 우려도 표준자오선 덕, 한국 이미 30분 절약

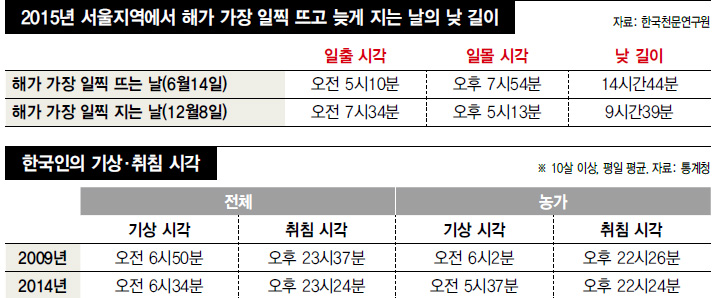

평균 기상시각 5년새 20분 당겨져

시작 시점 너무 늦춰져 비효율 그의 생각은 1차 세계대전 중인 1915년 독일에 의해 전쟁자원을 아끼기 위한 ‘일광절약시간제’(DST·서머타임제)로 처음 제도화했다. 국제전기통신연합(ITU)이 발간한 <법정 시각 2015>를 보면, 229개 국가 및 속령 가운데 서머타임제를 도입하고 있는 곳은 전체의 36.2%인 83개국이다. 최근 국내 한 언론이 “내년에 내수 활성화 차원에서 서머타임제를 도입할 것을 정부가 검토하고 있다”고 보도해 이슈가 됐다. 기획재정부가 곧바로 “검토한 바 없다”고 부인해 논란은 수면 아래로 내려갔지만, 우리나라에서도 서머타임제를 실시한 햇수가 12년이나 되고 최근에도 여러 차례 재도입을 검토한 적이 있어 서머타임제에 대한 관심은 쉽게 사그라지지 않을 듯싶다. 서머타임 시행 국가는 주로 중위도 지역에 분포해 있다. 열에 아홉은 남북회귀선(23.5도)에서 극권(66.5도) 사이에 있는 국가들이다. 우리나라는 북위 33~38도에 걸쳐 있다. 하지(6월21일 또는 22일) 무렵 낮과 밤의 비율이 파리는 16 대 10인 데 비해 서울은 14 대 10 정도다. 서머타임제는 낮이 긴 기간에 시곗바늘을 1시간 앞당겨 해가 있는 동안 활동시간을 늘려 밤 시간에 드는 조명을 절약하자는 제도다. 가정에서 쓰는 전기의 4분의 1은 조명, 텔레비전 시청, 음악 감상 등 주로 야간에 쓰인다. 그러나 실제 서머타임제가 적용됐을 때 전력 사용 절감이 발생했는지에 대해서는 여러 나라의 연구가 엇갈린 결과를 내놓고 있다. 미국 교통부(DOT)는 1966~1975년 10년 동안 전기에너지 소비를 분석한 결과 서머타임제가 시작하는 시기인 3~4월에 에너지 절감이 1%, 끝나는 시기인 10~11월에 0.75% 절감됐다고 보고했다. 그러나 미국 표준국(NBS)이 교통부 보고서를 기술평가한 결과 서머타임제에 의한 에너지 절감에 대한 신빙성은 없다고 평가했다. 우리나라에서도 에너지경제연구원은 2009년 서머타임제를 도입할 경우 전기 절감량이 연간 494~581GWh(2008년 전력소비 기준 38만8천GWh의 0.13~0.15%)에 이를 것으로 추정했다. 이에 대해 이호성 한국표준과학연구원 시간센터 책임연구원은 “유럽 국가들이 처음 서머타임제를 도입하는 명분으로 에너지 절감을 내세웠지만 여름철과 겨울철의 낮 길이가 크게 차이 나는 지역이어서 햇빛에 대한 문화적 욕구가 더 크게 작용했던 것 같다”고 말했다. 또 그는 “국민 모두 생활이 1시간 앞당겨지면 해 뜨는 시각을 기준으로 활동하는 사람들과 겹쳐 출근 교통체증이 증대하고, 일찍 퇴근하면 자동차나 주택 등 상대적으로 고비용인 개별냉방을 켜는 시간이 늘어 에너지 소모가 증가할 것”이라고 했다. 올해 연간 교통혼잡 비용은 33조4천억원에 이를 것으로 추정되고 있다.

|

기사공유하기