중력에 의해 빛이 휜다는 일반상대성이론

1919년 개기일식 때 최초 관측 입증됐으나

아인슈타인 “태양계 밖에선 불가능” 예견

허블망원경 연구팀이 ‘가능’으로 뒤집어

<사이언스>에 논문 “우주 운명 이해에 도움”

아인슈타인이 자신이 만든 일반상대성이론에 따른 별빛의 굴절 현상을 이용해 질량을 측정하는 것이 불가능할 것이라고 예견했던 태양계 밖 별의 질량을 미국 연구팀이 처음 측정해냈다.

미국 우주망원경과학연구소(STSI) 연구팀은 7일(현지시각) 허블망원경 관측자료를 토대로 아인슈타인의 일반상대성이론을 적용해 지구에서 18광년 떨어진 기린자리의 백색왜성 ‘스타인 2051 비’(Stein 2051 B) 질량이 태양의 68%인 것을 측정해냈다고 밝혔다. 우주망원경과학연구소는 미국 항공우주국(나사)이 허블망원경 운영 대행을 맡긴 대학연합체가 운영하는 연구소다. 연구팀은 연구성과를 이날 텍사스주 오스틴에서 열린 제230회 미국천문학회 봄철학술대회에서 발표했다. 논문은 과학저널 <사이언스> 9일치에 실릴 예정이다.

아인슈타인은 1915년 중력에 의해 시공간이 휜다는 일반상대성이론을 발표했다. 그는 앞쪽에 질량이 큰 별(전경항성)이 있으면 뒤쪽 별(배경항성)의 빛이 앞쪽 별의 중력에 의해 휘어서 겉보기 위치와 실제 위치가 달리 보일 것이라고 예측했다. 4년 뒤인 1919년 영국 천체물리학자 아서 에딩턴은 개기일식 때 태양의 중력으로 별의 빛이 굴절하는 값을 계산해 별의 실제 위치와 겉보기 위치가 다르다는 것을 관측해 내어 아인슈타인 예측을 입증했다. 그러나 1936년 아인슈타인은 동료 물리학자들과 함께 “태양계 밖에서 직접 (이런) 관측을 하는 것은 불가능하다”는 논문을 <사이언스>에 발표했다.

|

|

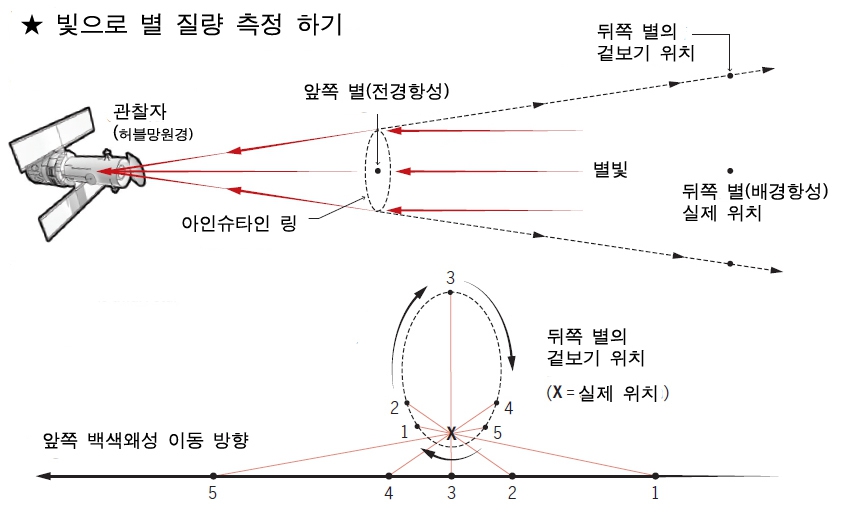

아인슈타인의 일반상대성이론에 따라 뒤쪽 별(배경항성)에서 나오는 빛이 앞쪽 별(전경항성)의 중력에 의해 굴절돼 관찰자 입장에서는 하나의 원이 생기는데, 이를 ‘아인슈타인 링’이라 한다. 이 링의 크기는 별의 중력에 비례하고, 중력은 질량에 의해 결정되기 때문에 굴절 값을 알면 질량을 역산할 수 있다. 허블망원경 연구팀은 백색왜성의 움직임에 따른 타원 모양의 아인슈타인 링을 이용해 극히 미세하게 움직인 배경항성의 겉보기 위치를 측정해 굴절 값을 계산하고, 이를 이용해 백색왜성의 질량을 계산해냈다.

|

기사공유하기