|

|

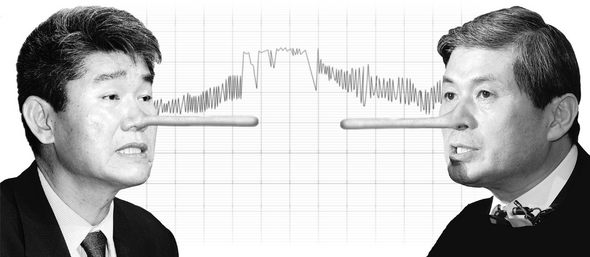

거짓말쟁이를 찾아라 노성일, 황우석

|

① 거짓말탐지기 심장 쿵쾅 뛰는 사람

② 눈 자주 깜박이고 시선 피하는 사람

③ 사교적이고 좋은인상 주려는 사람

④ 신경활성제 ‘세라토닌’ 부족함 사람 지난 연말 최대 뉴스였던 황우석 교수 사건에서 논문 조작과 체세포 복제 배아줄기세포 존재 여부는 10일께로 예정된 서울대 조사위원회의 발표로 마무리될 전망이다. 그러나 조작을 누가 꾀했고, 누가 ‘범행’에 관여했는지를 알아내는 일은 검찰 몫으로 넘어가게 됐다. 황 교수 쪽이 ‘바꿔치기’와 ‘음모’를 주장하는 데 대해 미즈메디병원 쪽에서는 ‘덮어씌우기’로 맞받아치고 있다. 누구의 말이 진실일까? 거짓말탐지기를 사용하면 알아낼 수 있을까? 피노키오 코는 없다=과학자들은 “거짓말탐지기는 거짓말이 아닌 ‘두려움’을 감지할 뿐”이라며 무용론을 펴고 있다. 1921년께 등장한 거짓말탐지기는 언론이나 영화·소설 등에서 애용돼왔지만, 과학자들은 과학 도구보다는 ‘오락기기’로 취급한다. 거짓말탐지기가 측정하는 심장박동, 피부전도율, 호흡 등 심리 반응들이 부정직과 반드시 동반하지 않기 때문이다. 거짓말탐지기의 오류는 25~75%에 이른다. 심리학자들은 거짓말쟁이들을 찾아내는 다른 방법을 제시하기도 한다. 한 연구에서 60개국 2천명에게 거짓말쟁이를 찾는 방법을 물었더니 “거짓말쟁이들은 시선을 돌린다”가 가장 많이 꼽혔다. 일부 실험실 연구에서는 코 만지기, 목소리 가다듬기, 이야기 멈추는 횟수, 눈 깜박이기 등으로 거짓말과 참말을 하는 사람을 구별할 수 있다는 가설을 내놓기도 했다. 그러나 티모시 레빈 미국 미시건대 교수는 “이런 것들은 통계적으로 의미 있는 지표일 뿐 일 대 일로 얼굴을 맞댄 실생활에서도 유용한 것은 아니다”라고 말했다. 거짓말을 나타내는 특별한 자동신호 곧 ‘피노키오의 코’는 없다는 말이다. 최근에는 거짓말을 할 때 뇌가 평상시와 다른 방식으로 활동하는 것을 측정하는 방법이 제시되기도 한다. 거짓말쟁이는 친절하다?=“거짓말을 상습적으로 하는 사람은 속임수와 권모술수를 좋아하고, 다른 사람에게 좋은 인상을 주려 하는 경향이 있다”고 벨라 데파울로 버지니아대 교수는 <개인과 사회 심리학>에 실린 논문에서 밝혔다. 그는 “그러나 거짓말쟁이들이 자신만을 생각하는 사람들이라고 틀지워서는 안 된다”고 덧붙였다. 다른 연구들도 외향적이고 사교적인 사람들이 거짓말하기가 더 쉽고, 자신감이나 신체적 매력이 거짓말 능력과 연관돼 있다는 것을 보여주고 있다. 반면 의기소침한 사람들은 상황을 조정할 수 있는 능력이나 다른 사람에게 끼칠 수 있는 영향력 면에서 자신에 대해 덜 ‘착각’하기 때문에 다른 사람이나 자신을 속이지 않는다. 심지어 어느 정도 자기 기만을 하는 것이 정신건강에 좋다는 이론도 있다. 그러나 거짓말도 심하면 병이다. 병리학적 거짓말쟁이는 ‘정상적인’ 거짓말쟁이와 달리 자신이 거짓말을 하는 것을 모른다. 병리학적 거짓말은 보통 행동장애와 병행된다. 경우에 따라서는 신경활성제인 ‘세라토닌’의 결여에서 오기도 한다. 이럴 때 의사들은 정신요법 치료와 함께 우울증치료제를 처치한다. 친절한 거짓말은 윤활유?=한 심리학자가 18~71살의 성인 147명을 대상으로 연구한 결과, 사람들은 일주일 동안 일 대 일로 만난 이들을 평균 30% 정도 속였다. 특히 대학생들은 어머니와 두 번의 대화 가운데 한 번은 거짓말을 했다고 보고됐다. 거짓말이 사회 생활의 윤활유로 작용하기도 하고, ‘친절한 거짓말’이 특별히 중요시되는 문화권도 있다. 로스앤젤레스 실버타운을 대상으로 한 조사에서 한국 출신 거주자들의 절반만이 시한부 진행성 암환자에게 사실을 알려야 한다고 답변했다. 반면 유럽이나 아프리카 출신 주민의 90%는 말기환자가 사실을 직면해야 한다고 대답했다.

거짓말탐지 귀재들=거짓말이 일상적인데도 사람들은 거짓과 참말을 구분하는 능력을 잘 갖추지 못하고 있다. 여러 실험실 연구에서 참가자들은 55% 정도만이 거짓말을 탐지하는 능력을 보였다. 그러나 알데르트 브리지(Aldert Vrij) 영국 포츠머스대 교수의 연구에서는 경찰관들의 탐지 능력이 65~70%까지 올라갔다. 또 다른 연구에서는 비밀첩보요원들의 3분의 1 가량은 80%의 탐지력을 보였다. 후속 연구에서 이런 결론이 부정되기도 했지만, 황 교수 사건의 진실 찾기에서 검찰에 희망을 걸어보는 근거는 될 만하다. 이근영 기자 kylee@hani.co.kr

기사공유하기