등록 : 2006.01.20 06:26

수정 : 2006.01.20 06:26

연세대 교수팀 논문 발표

지난 30여년 동안 천문학계를 지배해온 은하형성 이론을 뒤집는 새 이론이 국내 연구팀에 의해 발표됐다.

연세대 천문우주학과 자외선우주망원경연구단의 윤석진·이석영·이영욱 교수팀은 19일 “성단들은 실제로는 푸른색에서 붉은색까지 고루 분포돼 있지만 우리 눈에 양분돼 있는 것처럼 보일 뿐이라는 사실을 규명했다”고 밝혔다. 이 논문은 ‘타원은하 구상성단들의 색분포 해석’이라는 제목으로 <사이언스> 19일치(현지시각)에 실렸다.

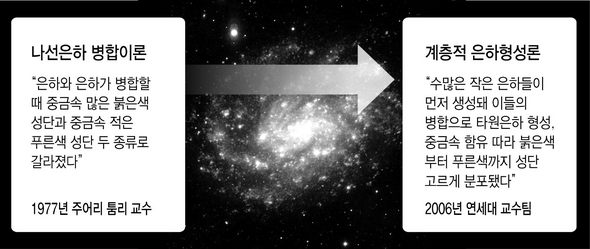

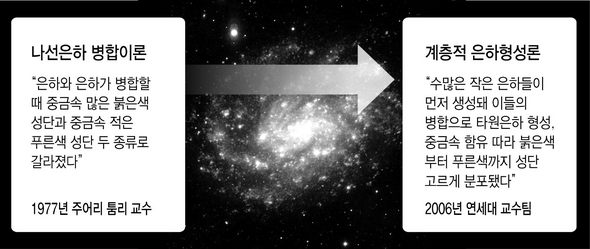

지금까지는 은하를 구성하는 별 집단(성단)의 색깔이 푸른색과 붉은색으로 양분돼 보이는 것은 은하들이 합쳐지면서 이질적인 성단들이 생겨 나타나는 현상이라는 게 지배적인 이론이었다. 1936년 미국 천문학자 에드윈 허블이 은하를 처음 발견한 이래 천문학자들은 허블우주망원경 등을 통해 은하를 형성하고 있는 1만개 정도의 구상성단들을 색깔로 구분해 놓으면 푸른색 계통과 붉은색 계통으로 반반씩 나뉘는 현상을 발견했다. 두 종류의 성단이 왜 생겨났을까 하는 것은 천문학자들에게 수수께끼였다. 주어리 툼리 미국 매사추세츠공과대학 교수가 77년 내세운 “두개의 나선은하가 합쳐지면서 중금속이 많이 함유된 붉은색 성단과 적은 푸른색 성단 등 두 종류가 생겨났다”는 ‘나선은하 병합이론’이 가장 타당한 해석으로 여겨져왔다. 그러나 윤석진 교수팀은 갤렉스 자외선우주관측위성이 관측한 자료들을 토대로 “수많은 작은 은하들이 먼저 생성되고 이들의 병합으로 타원은하가 형성돼 중금속 함량에 따른 푸른색과 붉은색 성단이 일정한 비율로 분포됐다”는 ‘계층적 은하형성론’을 제시했다.

이영욱 교수는 “이 이론을 근거로 성단의 색이 분포되는 정도를 계산하면 우주 나이를 지금의 30억년보다 훨씬 정밀한 6억년 정도까지 정확하게 측정할 수 있다”고 말했다. 이근영 기자

kylee@hani.co.kr

광고

기사공유하기