|

“착각은 그만”…우주비밀 새 열쇠 던져

연세대 천문우주학과 자외선우주망원경연구단 연구팀(이영욱·이석영·윤석진 교수)이 지난 19일 <사이언스>에 발표한 논문(<한겨레> 20일치 2면)은 기이한 물리현상으로 여겨지던 ‘구상성단들의 이중 색분포’를 상식적인 현상으로 되돌려놓았다는 의미가 있다. 천문학자들은 1990년 우주에 띄워진 허블우주망원경으로 별들을 관찰하다 깜짝 놀랐다. 구상성단들의 평균적 색 분포가 푸른 계통이 반, 붉은 계통이 반이라는 사실을 발견한 것이다. 이른바 ‘구상성단들의 이중 색분포 현상’이다. 구상성단이란 우주에 수많이 존재하는 타원은하의 주변에 존재하는 1만개 정도의 별들의 집단을 말한다. 구성성단은 같은 시기에 만들어진 ’쌍둥이별’ 100만개 정도가 중력으로 묶여 있는 상태다. ‘구상성단 이중 색분포’ 중앙 함몰되게 잘못 그려

중원소 함량따라 배열 정규분포 곡선으로 바로잡아

“열악한 천문학 연구 인프라 극복하려 생각 몰입” 구상성단들의 색깔이 달리 보이는 것은 중원소 함량과 관련이 있다. 중원소는 우주 초기 빅뱅 순간에 생긴 헬륨과 수소보다 무거운 원소를 통칭한다. 중원소는 태양처럼 별 속의 핵융합반응 결과 만들어진다. 별이 죽으면 은하로 내보내진 중원소들이 다시 별을 형성하는 단계를 거치므로, 중원소가 많을수록 늦게 만들어진 별로 볼 수 있다. 중원소가 많으면 붉은 색을, 적으면 푸른 색을 띤다.

|

|

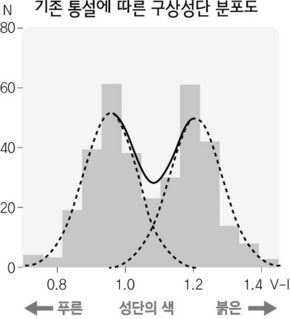

<그림1> 타원은하의 구상성단들을 색깔별로 모아놓으면 푸른 색과 붉은 색으로 두 계통으로 갈려 마치 낙타 모양처럼 봉우리(피크)를 이루고 가운데가 함몰된 그래프가 나타난다.

|

연세대 연구팀이 <사이언스>에 내놓은 구상성단들의 색분포 해석은 이질적인 두 종류의 성단이 존재한다는 기존의 정설을 뒤집는 것이다. 연구팀은 지구에서 가장 가까운 6천만 광년 거리의 M49 은하를 분석 대상으로 했다. 이 은하의 성단 150여개를 중원소 함량에 따라 배열해놓고 보니 연속적인 정규분포 곡선을 보였다. 그러나 관측되는 색깔로 배열했을 때는 정비례가 아닌 변곡점이 있는 곡선 모양(?5c그림2)이 됐다. 이 곡선이 꺾이는 변곡점 부분이 막대그래프(히스토그램)에서는 함몰된 모양으로 보여, 마치 성단들이 두 종류로 갈라져 있는 것으로 ‘착각’하게 했다는 것이다. 가령 주름살의 간격으로 인류의 나이를 재는 기계가 있다고 치자. 주름살이 30살까지와 50살 이후는 나이에 따라 고르게 늘어나는 데 비해, 그 중간에서는 빠르게 늘어나 간격이 촘촘해진다면 이 기계로는 “인류의 나이는 30살과 50살이다”라는 비상식적인 결론이 나온다는 것이다.

|

|

<그림2> 실제 중원소 함량에 따른 분포는 B처럼 정규분포를 보이면서도, 색깔 관측을 통한 분포는 변곡점 A처럼 나타나 이 부분이 막대그래프에선 함몰된 것으로 착각을 일으킨다는 것이다.

|

기사공유하기