|

|

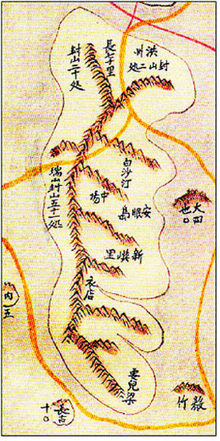

조선 후기 지도인 동여도(위·서울대 규장각 소장)에는 안면도에 일반인의 출입이 금지되는 소나무숲(아래)인 봉산이 모두 73곳에 설치돼 있음을 보여준다.

|

가지 하나 잘려도 조정에 보고

봄 파종뒤 경과 왕에 보고…어길땐 곤장 처벌

땔감 베려는 지역주민과 갈등…육지로 이주도

“윗가지 부러진 소나무 한 그루 산지기 박문오, 뿌리 뽑힌 소나무 한 그루 산지기 박홍이….”

고종 21년(1884년) 정월 폭풍이 불자 충청수영은 이런 안면도 소나무 숲의 피해 실태를 담은 보고서를 조정에 보냈다. 구역마다 관리 책임자를 두고 나무 한 그루마다 피해 상태를 살피고 있음을 알 수 있다.

배재수 국립산림과학원 박사는 28일 서울대 환경대학원에서 열린 ‘우리나라 전통 생태 세미나’에서, 안면도 소나무숲이 고려시대부터 약 1천년 동안 궁궐과 군선 목재 공급원으로서 세계에서 유례를 찾기 힘들 정도로 과학적이고 철저하게 관리된 실태를 소개했다.

소나무가 풍부하고 운송이 편한 안면도는 조선 초부터 전함과 수송용 조운선의 목재 공급지로 수군이 직접 관리했다. 나무를 베어내는 데 더해 적극적인 자원조성 정책도 폈다. 해마다 봄에는 어린 소나무를 심거나 씨앗을 뿌려 기른 뒤 연말에 살아남은 수를 왕에게 보고했다. 이를 어긴 현장 직원은 곤장 80대, 담당 관헌은 60대의 처벌을 받도록 <경국대전>에 기록돼 있다.

|

|

현재의 소나무숲.

|

한편, 이렇게 나라숲으로 철저히 관리하는 뒤안에는 소금을 굽기 위한 연료나 가정용 땔감으로 소나무를 베어 쓰려는 지역 주민과의 갈등이 잦아, 주민을 모두 육지로 이주시키거나 소나무를 배급하는 방안이 논의되기도 했다. 배 박사는 “조선시대의 산림은 안면도를 포함해 일부 금산·봉산을 빼고는 제대로 관리되지 않아 황폐한 상태였다”고 말했다. 조홍섭 환경전문기자 ecothink@hani.co.kr

기사공유하기