|

|

대구 달성군 논공읍 달성보를 짓기 위한 가물막이 공사 현장에 야간작업을 위한 조명탑이 들어서 있다.

|

퇴적물 준설 괜찮나

30여년 산업화과정서 다량 깊이 쌓였을 가능성

어디 얼마 있는지 불확실…물에 녹을땐 ‘독성’

정부 “흡입식 준설·방지막 설치로 피해 없을것”

지난해 5월15일 미국 환경보호청은 역사적인 허드슨강 준설을 시작한다고 발표했다. 제너럴일렉트릭(GE)사가 1947년부터 30년 동안 유출한 유해화학물질인 피시비(PCB)에 오염된 9㎞ 구간의 하천퇴적물을 앞으로 6년에 걸쳐 퍼내기로 했다. 눈길을 끄는 것은, 오염사실이 알려지고 낚시금지 조처가 내려진 뒤 준설에 이르기까지 무려 25년의 검토기간이 걸렸다는 사실이다.

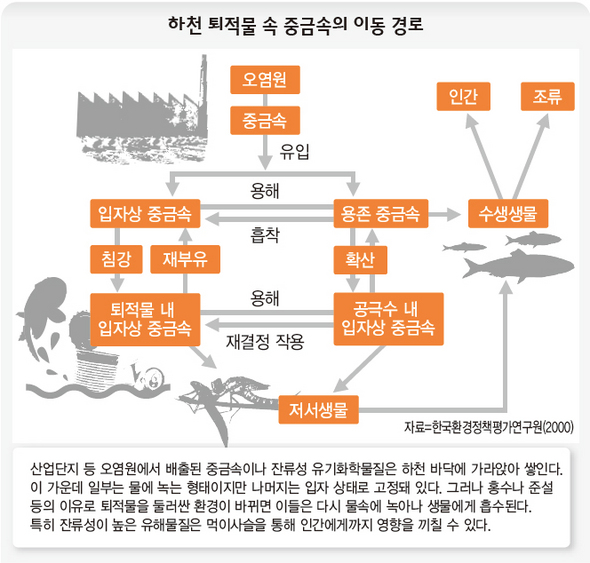

미국의 사례는 앞으로 2년 안에 전국 4대강의 상당부분을 대대적으로 준설하겠다는 정부의 계획과는 극명하게 대조된다. 주요 하천의 준설이 조심스러운 이유는 하천 바닥 어디에 얼마나 많은 오염물질이 들어 있는지 불확실한데다, 그것이 생물에게 끼칠 영향을 예측하기가 매우 어렵기 때문이다.

|

이상돈 중앙대 법대 교수는 “지난 30여년 동안 산업화 과정에서 배출된 다량의 유해물질이 퇴적물 형태로 강바닥에 격리돼 있다가 이를 어설프게 휘젓는다면 수질오염과 생태계 파괴의 시한폭탄을 건드리는 셈”이라며 “허드슨강의 사례를 되새겨봐야 한다”고 말했다. 실제로 겉은 멀쩡해도 퇴적물 속에는 오염이 심한 현상이 쉽게 발견된다. 최근 논란이 일고 있는 달성보 건설현장의 퇴적물을 분석한 김좌관 부산가톨릭대 환경공학과 교수는 “1990년대 중반 이후 깨끗해진 금호강 영향으로 표면 모래는 깨끗했으나 밑에 약 2m 깊이의 오염된 퇴적층이 있었다”며 “금호강 유역의 제대로 처리되지 않은 산업폐수의 영향이 깊은 퇴적물에 남아 있을 수 있다”고 말했다. 이번 국립환경과학원의 모니터링 결과에서 전반적으로 중금속과 유해화학물질의 오염도가 높지 않지만 일부 중금속과 특정 지점에서 높은 농도를 보인 것도 이런 이유 때문으로 보인다. 물론 이 조사는 퇴적층의 표면을 중심으로 조사한 것이어서, 4대강 사업에서 5~6m 깊이로 준설할 때 어떤 결과가 빚어질지는 아무도 예상하지 못하고 있다. 준설로 녹아난 중금속이 상수원을 오염시킬지 모른다는 우려가 제기되자 국토해양부는 2일 발표한 보도자료에서 “하천이 산성일 때 일부 중금속이 소량 녹을 수 있으나 자연상태에서 중금속 용출은 거의 없다”고 밝혔다.

광고

기사공유하기