|

|

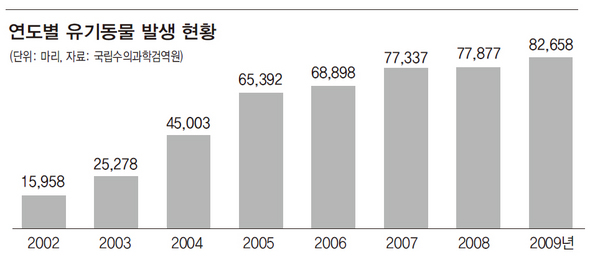

반려동물을 키우는 가구가 늘면서 유기되는 동물의 수도 늘고 있다. 실제로 유기동물은 2002년 1만5958마리에서 지난해 8만2658마리로 5배 이상 증가했다. <한겨레> 자료사진

|

반려동물, ‘존엄한 죽음’ 지원제도 허점

장묘시설 적고 비싸 이용 외면

쓰레기봉투에 담아 버리는 건 괜찮은데, 주변 야산에 묻는 건 불법이다?

폐기물관리법은 죽은 동물의 사체를 쓰레기, 오니(오염된 흙), 폐유 등과 함께 ‘폐기물’로 규정하고 있다. 따라서 다른 폐기물처럼 쓰레기봉투에 담아 버려도 법적으로 문제 될 게 없다. 동물병원이나 연구기관에서 배출된 동물의 사체는 의료폐기물로 분류된다. 반면 동물 사체를 주변의 야산이나 언덕 등에 묻으면 ‘불법 매립’에 해당된다. 지정된 절차를 따르지 않았기 때문이다. 환경부 관계자는 “환경에 큰 피해를 유발하지 않고 법 감정도 고려해야 하기 때문에 불법 매립 행위에 대해 처벌하지는 않는다”고 말했다. 하지만 이는 반려동물의 사체 처리 방식에 크나큰 사각지대가 있음을 보여준다.

|

|

유기동물 발생 현황

|

■ 서울-부산 반나절 생활권? 열차 기다리다 반나절

■ 신병 교육때 전화통화 금지는 ‘합헌’

■ 북한 “우리 어뢰조각 건네줄 용의있다”

■ “쿠릴열도는 일 북방영토” 미국은 이번에도 ‘일본편’

■ 두들겨맞는 ‘면책 특권’

기사공유하기