|

|

특수조림지 안에 조성된 야생화 숲길. 좌우에 조림한 전나무와 잣나무가 늘씬하다.

|

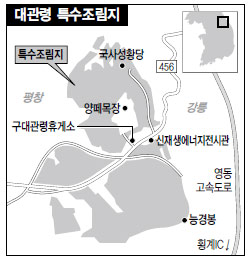

이야기가 있는 한국의 숲 ⑤대관령 특수조림지

옛 대관령휴게소 중심 300여㏊전나무·낙엽송 빼곡

방풍책 세우고 묘목엔 ‘통발’…주민들 35년 노력 결실

새 영동고속도로가 뚫린 뒤 잊혀져 가던 옛 대관령 휴게소가 다시 북적거리고 있다. 양떼목장과 대관령 옛길 등이 인기를 끌면서 관광객이 몰려들고 있는 것이다. 하지만 여기엔 국내보다 외국에 더 많이 알려진 우리나라의 ‘조림 신화’가 깃든 곳이 있다. 대관령 특수조림지가 바로 그곳이다.

옛 대관령 휴게소를 중심으로 도로 양쪽 산자락 311㏊에 걸쳐 있는 이 조림지는, 1976년부터 10년 동안 황무지에 84만3000여그루의 전나무, 잣나무, 낙엽송 등을 일일이 손으로 심고 가꿔 숲으로 일궈낸 곳이다.

한여름엔 33도이다 겨울엔 영하 32도까지 떨어지고, 초속 30~40m의 강풍이 늘 부는데다 연평균 강설량이 1.8m에 이르는 이곳은 일단 황폐해지면 다시 나무가 자라는 것은 불가능하다고 알려져 있었다.

이런 데서 어떻게 숲을 가꾸었는지를 보기 위해 요즘도 몽골과 중국, 그리고 임업 선진국인 캐나다에서까지 견학을 온다.

|

대관령 정상 일대는 극심한 바람과 추위로 산기슭의 조림사업이 성공한 뒤에도 벌거숭이로 남았다. 1999년부터 3년 동안의 복원사업에는 1970년대 이후 고안한 기술이 총동원됐다. 방풍 울타리와 통발 이외에 새로 방풍망이 도입됐다. 삼각기둥의 꼭짓점을 바람 방향으로 향하도록 설치하고 모기장을 씌워 바람을 막는 장치였다. 논흙 90t을 산꼭대기까지 옮겨와 객토를 하기도 했다. 신준환 박사는 “이 모든 과정은 일일이 사람 손이 가는 작업이어서 지금이라면 불가능한 일”이라고 말했다. 실제로 주민이 아니었다면 산림을 복구하지 못했을 것이다. 당시 이 지역에서 초등학교에 다녔던 오영숙(43·평창국유림관리소 숲 해설가)씨는 “학교에서 방풍망을 만들어 오라는 숙제를 내주기도 했다”며 “어른들은 산에서 묘목을 캐오거나 마을마다 정해진 구역에서 반장의 인력동원에 따라 작업을 하고 밀가루 포대를 일당으로 받아오기도 했다”고 말했다. 방풍 울타리와 통발 등은 현재 몽골과 내몽골에서 사막화 방지 조림을 하는 데 쓰이고 있다. 그런데 이 기술은 지역 주민의 전통기술에서 나왔다는 주장이 있다. 조림사업 당시 평창군 산림과 직원이던 김군섭(64·평창국유림관리소 숲 해설가)씨는 “이 지역에서는 돌담을 쌓을 돌이 많지 않아 전통적으로 나뭇가지로 담을 세웠다가 나중에 땔감으로 써 왔다”며 “방풍책은 이런 전통 지혜를 조림에 응용한 것”이라고 말했다. 애초 대관령 일대는 소나무와 전나무뿐 아니라 피나무, 신갈나무 등 활엽수가 우거진 숲이었다. 일제 말부터 가혹한 식민정책을 피해 숨어들어온 화전이 소규모로 분포했다. 5·16 쿠데타 직후에는 병역기피자와 불량배들에게 고된 노동을 시키기 위해 조직한 국토건설단이 이곳에서 대규모로 산을 개간했다. 이에 더해 북한 게릴라의 잇단 침투에 대응하기 위해 화전민들의 집단 정착촌을 이곳에 세우면서 대관령 일대의 산림은 벌거숭이산으로 바뀌었다. 특수조림의 계기는 1975년 박정희 전 대통령이 영동고속도로 건설을 시찰하러 왔다가 헬기에서 황폐해진 대관령 일대를 목격하고 녹화를 지시한 것이었다. 당시는 1973년부터 ‘치산 녹화 10개년 계획’이 대대적으로 전개되던 시점이었다.

|

|

어린 전나무를 보호하기 위해 대관령 광장에서 현재도 쓰이고 있는 높이 3m의 방풍 울타리. 건너편 숲이 특수조림지이다.

|

광고

기사공유하기