|

서울대 신민섭 교수·한수정씨 ‘영화 속의 청소년…’ 펴내

심리탐색 쉽게 분석·조언, 부모들에 이해의 길 넓혀줘…

청소년들은 흔히 질풍노도의 시기를 살아간다고 한다. 그들은 종종 격정적이고 불안정해 보이고 이유 없이 반항하는 것 같아 부모를 당혹스럽게 만든다.

이에 대해 신민섭 서울대병원 신경정신과 교수는 “청소년 자녀들이 보이는 반항적이고 거친 행동의 이면에는 부모의 사랑과 인정을 갈구하는 나약함이 숨겨져 있다”고 말한다. “겉으론 독립을 주장하지만, 부모로부터 독립하는 걸 두려워하고 계속 아이로 머물고 싶은 유아적인 욕구 또한 존재한다”는 것이다.

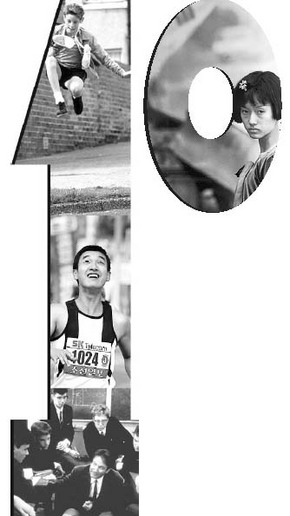

신 교수는 최근 청소년 자녀를 둔 부모들을 위해 책을 한 권 펴냈다. 임상심리 전문가 한수정씨와 함께 청소년들이 겪을 수 있는 다양한 심리 문제를 이해하기 쉽게 풀어 놓은 〈영화 속의 청소년-부모가 알아야 할 청소년 심리〉(서울대출판부)를 선보인 것.

청소년 심리 문제의 핵심을 꿰뚫은 10편의 국내외 영화를 소재로 삼았기 때문에, 해당 영화 관람과 책 읽기를 병행하면, 독자들은 자기 자녀한테는 해당하지 않는 사항에 대해서도 이해의 폭을 넓히고 생생한 대리체험을 할 수 있다. 또 청소년들이 우울증을 이겨내고 자아 정체성을 확립하는 등 정신건강을 지켜낼 수 있도록 부모들이 도움을 줄 수 있는 역할에 대해서도, 필자는 아들을 대학에 진학시킨 엄마로서 경험을 살려 친절한 설명을 붙여 놓았다.

이 책에 등장하는 10편의 영화는 크게 두 부류로 나뉜다. 〈그랑블루〉(뤼크 베송 감독), 〈빌리 엘리어트〉(스티븐 달드리 감독), 〈죽은 시인의 사회〉(피터 위어 감독), 〈알렉산더〉(올리버 스톤 감독), 〈에덴의 동쪽〉(엘리아 카잔 감독) 등 5편은 우울증, 자아 정체성 혼란, 교육 문제, 오이디푸스 콤플렉스, 권위에 대한 반항 등 청소년기의 일반적인 심리 문제를 다룬 영화들이다.

이와 달리, 〈하얀 면사포〉(장 클로드 브리소 감독), 〈나쁜 영화〉(장선우 감독), 〈꽃잎〉(〃), 〈말아톤〉(정윤철 감독), 〈제8요일〉(자코 반 도마엘 감독) 등 5편은 경계선 성격 장애, 비행 청소년, 외상후 스트레스 장애, 자폐증, 다운증후군 등 특수한 심리 문제를 다루고 있다.

만약 활기찬 생활을 해야 할 청소년 자녀가 왠지 모르게 우울한 감정에 빠져 있다는 생각이 든다면, 필자의 안내에 따라 〈그랑블루〉의 주인공인 자크의 심리 세계를 들여다보자. 자녀의 우울증을 좀 더 깊게 이해할 수 있을지도 모르니까. 자크는 무엇 때문에 깊고 푸른 바닷속 심연으로 끊임없이 회귀하려고 했을까? 자크는 어린 시절 크나큰 상실을 경험했다. 잠수부인 아버지가 잠수 장비의 고장으로 바다에서 숨질 때, 바다에 같이 뛰어들고자 했지만 삼촌에게 몸이 붙들린 채 처절하게 아버지의 이름만 부를 수밖에 없었기 때문이다.

필자는 “아버지처럼 자신을 버리고 떠나지 않을 영원히 사는 인어가 바다에 있다는 공상은 얼마나 그가 아버지가 없다는 현실을 받아들이기 어려운지, 어린 시절에 아버지의 죽음에서 얼마나 큰 상실을 경험했는지, 다시는 사랑하는 사람을 잃고 싶지 않다는 소망이 얼마나 간절한지를 여실히 보여준다”며 “〈그랑블루〉는 세상에 속하지 못하고 짙푸른 바닷속 깊이 침잠하는 주인공의 우울과 고독이 느껴지면서 오래도록 긴 여운을 남겼다”고 말했다.

사람은 누구나 삶이 힘들어질 때, 좌절을 겪을 때, 사랑하는 사람과 헤어졌을 때 일시적으로 우울해지지만 충분히 슬퍼하고 속상해함으로써 그 상실이나 좌절을 받아들일 수 있게 된다. 하지만 자크는 아버지의 죽음에 대해 “충분히 애도함으로써 응어리를 풀지 못하고 마음속에 묻어 둠”으로써 어른이 되어서도 우울한 상태를 벗어나지 못한 채 상실감과 허전함을 채우려고 바다의 품으로 돌아가기를 되풀이한다. 필자는 “스스로에 대해 너무 현실적이고 정확하게 지각하는 사람들이 더 우울하다”며 “지나치게 비현실적인 착각은 심각한 정신 병리를 시사하지만, 어느 정도는 실제보다 자신이 잘했고, 잘났다고 ‘긍정적인 착각’을 하며 사는 것이 정신건강에 좋다”고 설명했다. 자크를 이해하면 청소년기뿐만 아니라 삶 전체에 걸쳐서 감기처럼 찾아오는 우울한 기분을 좀 더 깊게 이해할 수 있을 것이다. 발레리노로서 자아의 정체감을 찾아가는 〈빌리 엘리어트〉의 빌리, 권위주의적인 부모 아래서 착한 아이 콤플렉스로 자살하는 〈죽은 시인의 사회〉의 닐, 위대한 정복왕이지만 사실 불안정하고 기형적인 부모와의 관계의 피해자일 수도 있는 〈알렉산더〉의 알렉산더 대왕, 부모와 형제 간의 삼각관계에서 번민하는 〈에덴의 동쪽〉의 칼도 우리 사회와 부모의 이해와 관심을 기다리고 있다. 자기파괴적 행동을 서슴지 않는 〈하얀 면사포〉의 마틸드, 품행 및 반항 장애로 일탈을 꿈꾸는 〈나쁜 영화〉의 십대 청소년들, ‘1980년 광주’라는 민족적 외상의 희생자인 〈꽃잎〉의 소녀, 자폐 장애를 딛고 일어선 〈말아톤〉의 초원이, 다운증후군 장애인으로 인간성 회복의 메시지를 전한 〈제8요일〉의 조지 등도 마찬가지다. 안영진 기자 youngjin@hani.co.kr

기사공유하기