등록 : 2006.11.14 19:03

수정 : 2006.11.14 19:03

|

|

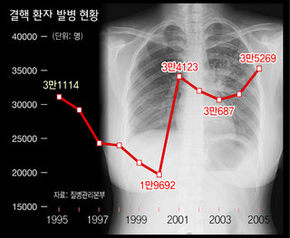

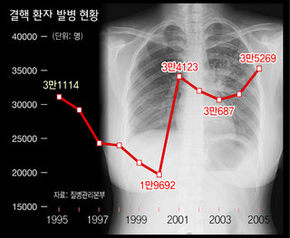

결핵 환자 발병 현황

|

“공기중 전파…동시검진 연쇄적 감염경로 차단해야”

고교 3년생인 ㅇ아무개(18·경기 안산시)군은 지난해 11월 심한 기침이 멎지 않아 보건소를 찾았다. 증상을 들은 보건소 쪽은 엑스선 촬영을 해 ㅇ군이 결핵에 걸린 사실을 확인했다. 보건소는 ㅇ군을 격리해 치료를 받게 한 뒤 해당 학교 학생들에 대한 결핵 검진에 들어갔다.

이 학교에서 결핵에 걸린 학생은 지난해 11월 ㅇ군을 포함해 2명, 올해 1~5월 4명, 6월 13명, 7월 21명, 8월 3명, 9월 3명 등 모두 46명에 이르는 것으로 나타났다. 이례적인 집단 발병이다.

부산의 한 고교 보건교사는 지난 9월 “학생 1명이 방학 때 결핵 치료를 받았다”는 얘기를 들었다. 그는 학생들에게 엑스선 검사를 권유해 모두 9명이 결핵에 걸린 사실을 밝혀냈다. 이에 보건당국도 조사에 나서 또다른 9명을 찾아냈다. 이 학교를 포함해 부산 지역 2개 고교에서는 올 하반기 동안 23명이 결핵에 걸렸다.

보건의료 관계자들은 이번 사건의 경우 학생이나 교사 개인의 의심이나 노력이 없었다면 대규모 전염으로 이어질 수 있었다고 지적한다. 지난여름 집단 식중독 사건 때처럼 휴교령이 내려지는 등 큰 파장이 빚어질 뻔한 ‘아찔한 사건’이라는 것이다. 교육 현장이 ‘후진국형’ 전염병인 결핵에 이처럼 무방비인 것으로 드러나면서, 학교 공중보건 체계의 이상 여부를 점검해야 한다는 목소리도 높아질 전망이다.

집단 결핵 발병 막을 수 없나?=학생들은 현재 1년에 한차례씩 건강검사를 받는다. 학생들은 학교마다 지정한 2개의 병원을 찾아 연중 검진을 받으면 된다. 학교는 병원에 다녀온 학생의 건강검진 결과를 한 달쯤 뒤 통보받고, 받은 자료를 분석해 결핵 등 특이사항이 있으면 보건소 등에 통보하고 있다.

결국 결핵에 걸린 학생이 있어도 검사 결과가 나올 때까지는 다른 학생들과 한 교실에서 수업을 받을 수밖에 없는 실정이다. 보건소가 결핵 발생 보고를 접하고 역학조사에 나설 수 있는 시점도 뒤늦을 수밖에 없다. 학생 건강검사 제도가 전염병을 제때 걸러내지 못하는 허점을 드러낸 것이다.

일선 학교의 한 관계자는 “집단 감염이 우려되는 법정 전염병은 역시 집단 관리가 필요하다”며 “검진이나 검사를 동시에 실시해 연쇄적 감염경로를 차단해야 한다”고 말했다.

결핵 원인과 예방은 어떻게=올 들어 6월 말까지 경기도 고교에서 결핵에 걸린 학생은 안산지역을 제외하고도 60명이다. 또 2004년에는 246명, 지난해에는 243명이 감염됐다.

이처럼 학생 결핵 환자가 늘어나는 원인으로는 패스트푸드 선호에 따른 불규칙한 식사와 체력 저하, 불충분한 휴식, 게임 몰입이나 흡연 등으로 인한 면역력 저하 등이 꼽힌다. 또 학생들이 오락실과 피시방 등 다중 이용시설에 자주 가는 것도 결핵 확산의 원인으로 꼽히고 있다.

결핵연구원 김희진 기술협력부장은 “결핵은 공기 중으로 전파되기 때문에 예방이 어렵다”며 “영양상태가 좋지 않으면 저항력이 떨어지는 만큼 충분한 휴식과 영양 공급이 중요하고 무엇보다 일찍 발견해 체계적 공중보건 체계로 전염을 막는 게 우선”이라고 말했다. 김기성 기자

player18@hani.co.kr

|

|

결핵이란=인류 역사상 가장 많은 생명을 앗아간 전염병으로 알려져 있다. 석기시대 화석과 고대 이집트 미라에서도 결핵의 흔적이 발견됐다. 1882년 독일의 세균학자 로베르트 코흐가 결핵균을 발견하면서 세상에 알려지게 됐다.

결핵균은 주로 사람에게서 사람으로 공기를 통해 전파된다. 폐결핵 환자가 말을 하거나 기침·재채기를 할 때 결핵균이 포함된 아주 미세한 침방울이 튀는데, 이 침방울은 크기가 매우 작아 몸 밖으로 나오자마자 수분은 증발하고 결핵균만 공중으로 떠돌아다니게 된다. 주위에 있는 사람들이 숨을 들이쉴 때 이 균이 공기와 함께 폐 속으로 들어가 증식하면서 감염이 이루어진다. 따라서 환자가 사용하는 식기, 의류, 침구, 책, 가구 등이나 음식을 통해서는 전염되지 않는다.

결핵은 초기에 피로감, 식욕 감퇴, 체중 감소, 기침, 가래, 가슴 통증 등의 증상을 보인다. 그러나 항결핵제만 꾸준히 복용하면 치료가 되고, 약을 먹은 지 약 2주가 지나면 전염성이 없어지므로 입원하거나 격리할 필요는 없다.

|

|

|

광고

기사공유하기