|

|

‘주의가 산만한 것같다’며 아이에게 ‘주의력결핍 과잉행동장애’가 있는 게 아닐까 걱정하는 부모들이 많다. 하지만 실제 대부분은 정상이다. 또 약을 먹어 주의·집중력을 끌어 올릴 수 있다는 것도 잘못된 믿음이다. 위 사진과 기사는 무관. 〈한겨레〉자료사진

|

만 5살미만은 진단 곤란 아이들이 산만하다며 혹시 ‘주의력 결핍 과잉행동장애’가 아닐까 걱정하는 부모들이 많다. 하지만 실제 이 장애에 해당하는 아이들은 많아야 전체의 5% 미만이다. 이 비율도 과장됐다는 지적이 있다. 이 분야 전문가들은 주의·집중을 잘 못하는 아이들이라도 대부분은 정상 범위에 속하며, 나이 들면서 차차 좋아진다고 말한다. 한편 교육열에 불타는 일부 부모들이 주의력 결핍 과잉행동장애가 아니더라도 약을 먹으면 성적이 좋아진다고 믿기도 하지만, 전문가들은 그런 믿음은 낭설이고, 그렇게 약을 먹여서는 안 된다고 조언하고 있다. ■ 진단법= 전문가들은 어린아이들이 산만하다는 이유만으로 ‘주의력 결핍 과잉행동장애’를 의심하지 말라고 말한다. 5살 이하의 아이들은 다양한 행동을 하려 들고 그 행동 범위도 넓다. 이는 정상적인 발달 과정이며, 나이가 들고 사회화되면서 이런 행동은 줄고 학습에 집중하는 시간이 늘어나기 마련이다. 6살이 넘은 아이가 주의와 집중을 잘 하지 못해도 주의력 결핍으로 진단하지는 않는다. 이런 증상은 부모의 이혼, 아이의 전학, 이사, 스트레스 등 환경적 변화로도 충분히 나타날 수 있다. 때문에 부모들은 주의력 결핍 증상이 잠시 나타났다고 해서 성급하게 결론을 내릴 필요는 없다. 주의력 결핍 증상이 최소한 여섯달 이상 지속적으로 나타나면 전문가의 판단을 받아볼 필요가 있다. 세계적으로 아이들이 주의력 결핍 과잉행동장애를 겪을 확률은 평균 5.4%이다. 4% 수준으로 보는 연구 결과들도 있다. 우리나라에서도 2005~2006년 서울시내 초·중·고등학생 2672명을 대상으로 한 조사 결과를 보면, 이 장애로 명확하게 진단된 아이들은 4.6%에 지나지 않았다. 하지만 이 비율도 전적으로 신뢰할 수는 없다고 말하는 전문가들도 적지 않다. 부모들의 교육열 때문에 아이들이 조금만 수업에 집중하지 못해도 이런 장애가 있는 것으로 상담을 하는 일이 많기 때문이다. 크면서 낫는 경우 많아

약물치료 부작용 조심 ■ 원인과 경과= 아이들이 부모나 선생님 등으로부터 애정을 충분히 경험하지 못해 주의력 결핍 과잉행동장애가 나타난다는 의견이 있지만, 다른 원인을 주장하는 전문가들도 많다. 대표적인 예로는 영유아기 때 뇌 감염이나 손상, 중금속이나 식품첨가제 중독 등도 주의력 결핍 과잉행동장애를 유발한다는 주장이다. 하지만 아직까지 분명한 원인이 밝혀지지는 않았다. 어렸을 때 주의력 결핍 과잉행동장애가 있었더라도 초등학교 4~5학년 정도가 되면 과잉행동은 많이 줄어든다는 게 학계의 정설이자 통계적 결과다. 어렸을 때 이 장애가 나타났다 해도 성인이 되면 60~70% 이상은 문제의 증상들이 없어진다. 상당수는 나이가 들면 저절로 좋아지는 셈이다. 또 학교나 가정에서 행동 치료로 증상이 개선되는 사례도 많다.

|

|

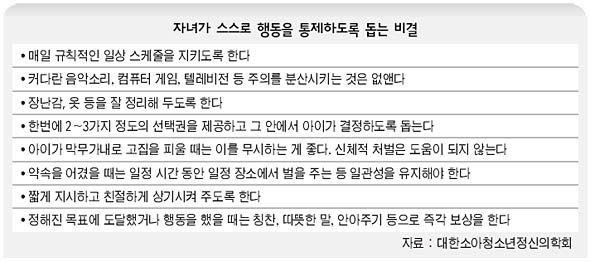

자녀가 스스로 행동을 통제하도록 돕는 비결

|

기사공유하기