|

|

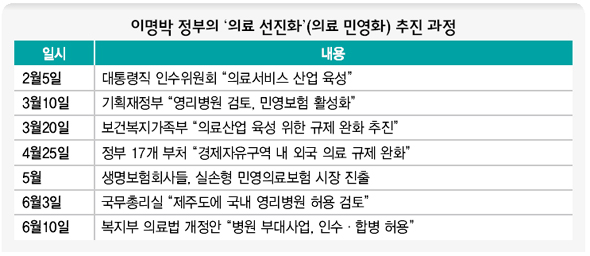

의료 선진화 추진 과정.

|

1%를 위한 정책 대전환 필요하다 ③의료 민영화

“오히려 건보 강화 정책 필요”…60%대도 위험

3년 전 급성 백혈병(혈액암의 한 종류)을 진단받고 골수이식 치료 등을 하느라 수술·검사비로 6200만원 가량을 들인 서아무개(47·서울 정릉동)씨는 요즘 걱정이 태산이라고 했다. 건강보험 적용이 되지 않았다면 1억5500만원을 내야 했는데, 그때는 건강보험 덕에 진료비 부담을 꽤 줄였다. 그런데 “최근 의료 민영화니, 민영보험 활성화니 하는 말 때문에 치료비가 크게 늘까 걱정”이라는 것이다. 그는 “직장도 잃었고 언제 재발할지 몰라 항암제를 챙겨 먹어야 하는데, 물가도 치솟고 치료비도 오른다면 감당할 수 있을까 싶다”고 말했다.

이처럼 이명박 정부가 추진하겠다는 ‘영리병원 허용’이나 ‘민영보험 활성화’ 등 정책에, 환자는 물론 시민들의 걱정이 이만저만이 아니다. 최근 인터넷 등에서 건강보험 당연지정제 폐지나 민영보험 활성화 등을 강하게 비판하고 반대하는 이들 가운데는 중증 질환을 앓아 건강보험 혜택을 받은 이들이 많다. 이렇게 건강보험을 지켜내면서 혜택을 확대하자는 주장은 체험자들에게서 나오고 있는 것이다.

이명박 대통령은 대선 때 암 같은 중증 질환에는 건강보험 적용 비율을 80%까지 확대하기로 공약했다. 그런데 당선 뒤로 이런 내용은 사라져 버렸다. 다만 ‘건강보험 재정 안정화’를 말한다. 윤태호 부산대 의대 교수는 “새 정부 출범 뒤 건강보험 재정 안정화만 되뇌이면서 건강보험에 대한 어떤 계획도 내놓지 않는데, 이런 상황이라면 신약이나 새 의료기술이 계속 등장하면서 비급여가 늘어나 건강보험 적용 비율은 점점 떨어지게 된다”고 말했다. 재정 안정화를 추구하다 보면 건강보험 적용 비율을 올리기 어렵고, 보험 혜택을 확대해 달라는 환자들의 목소리에 귀를 닫을 수밖에 없다는 지적이다.

참여정부는 2005년 ‘건강보험 보장성 강화 로드맵’을 내놓으면서 병원 밥값이나 중증 질환자의 보험 혜택을 확대했다. 그 결과 건강보험 보장성 비율은 2004년 61.3%에서 2006년 64.3%까지 다소 높아졌다. 하지만 이후 추가 대책이 없으면 이 비율도 떨어질 것으로 전망된다. 환자가 병원 밥값을 내야 하는 부담 비율 등이 늘어났기 때문이다.

이상이 제주대 의대 교수는 “이명박 정부가 실용정부라면, 국민들의 의료비 부담을 줄이는 데 좌·우파가 공감하는 서유럽처럼 건강보험 강화 정책을 내놔야 한다”며 “경제협력개발기구(OECD) 회원국의 건강보험 보장성 평균 수준인 80%대까지 확대하는 청사진을 보여 줘야 한다”고 강조했다. 이에 대해 임종규 복지부 보험정책과장은 “서민들의 의료비 걱정을 줄일 건강보험 확대 방안을 검토하고 있다”고 말했다.

물론 그에 필요한 재원 확보가 숙제다. 보험료만을 올리는 건 정치적으로 부담이다. 하지만 의료 민영화 불안을 줄이려면 건강보험 적용을 중증 질환 등에 확대하는 대책밖에 없다는 지적이 많다. 김창보 시민건강증진연구소장은 “건강보험의 보장 범위를 넓히려면 정부의 재정 지원과 함께, 건강보험료도 올려야 한다”며 “영리병원 허용 등으로 이미 건강보험 정책 신뢰가 떨어진 점을 고려해, 더 적극적이고 구체적인 건강보험 보장성 확대 정책을 내놔야 할 것”이라고 지적했다. 김양중 의료전문기자 himtrain@hani.co.kr

[한겨레 관련기사] ▶제주에 ‘영리 병원’, ‘민영화 없다’ 딴소리

▶의료 촛불 “광우병으로 죽으면 대운하에 뿌려주오”

▶“손톱 밑 상처치료 40만원·유방 혹 제거 1100만원”

▶전문가들 “의료비 80%까지 보장해야”

▶이명박 정부, 드디어 의료민영화 길 트나

▶영리 추구 ‘네트워크 병원’ 우후 죽순

기사공유하기