|

|

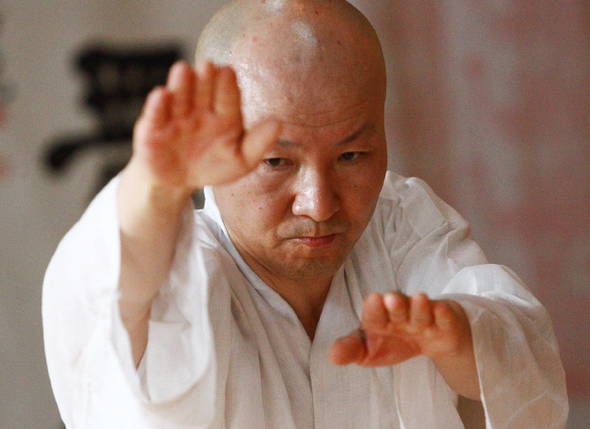

몸의 꼬임과 풀림은 탄탄한 중심을 잡는 데서 시작된다. 그 중심을 느끼고 알아차리고 지켜보면서 몸과 마음을 수련하는 풍류도는 태원 스님이 복원했다. 태원스님이 법당에서 풍류도를 시연하고 있다.

|

[건강과 삶] 태원 스님의 풍류도

부처님의 인자하고 온화한 미소가 법당을 가득 채운다. 정적이 흐른다. 한동안 좌선하던 스님은 가부좌 자세를 풀고 몸을 움직이기 시작한다. 움직임은 느리고, 느린 움직임 뒤에는 절제된 멈춤이 있다. 손과 발은 척추를 중심으로 전후좌우로 꼬임과 풀림이 계속된다. 가부좌를 풀고 일어난 스님은 선무(禪舞)를 추기 시작한다. 푸른빛이 도는 흰색 적삼은 깊은 내공을 품은 육체의 실루엣을 조금씩 보여준다. 한 발로 중심을 잡은 채 양쪽으로 힘차게 손을 뻗어 360도 서서히 돈다. 조그마한 요동도 없다. 마치 굳건한 뿌리를 가진 큰 바위처럼 사방을 향해 기를 뿜는다. ‘달물사위’이다. ‘달물’은 물과 물속에 잠긴 달이다. 물과 함께 흐르되 물에 젖지 않는 달이다. 매임 없이 물과 함께 흐르는 물속의 달처럼 몸동작은 자유롭다. 흐르는 물은 바위에 부딛치며 품고 있던 달을 산산이 부수었으나, 조용한 물길에 곧 달은 하나가 된다. 동(動) 속에 정(靜)을 얻고, 정에서 동을 닦으며 몸과 마음을 함께 수행하는 한민족 고유의 몸짓이다. ‘매임 없는 자유로움’이 그대로 묻어난다. “몸에도 마음에도 얽매이지 않는 자유로운 새의 날갯짓처럼, 나의 몸짓이 내 본성의 밝은 빛을 찾아갈 때, 우리는 모든 얽힘의 사이에서 자유로워질 수 있습니다. 맺었다 풀어지고 흐트러져 다시 맺어지는 내 몸과 마음의 선을 따라가면 나의 얽힘을 내려놓게 되고, 그 알아차림의 찰나에 내려놓는 이치에 대해 눈뜨게 됩니다.” 몸의 꼬임과 풀림으로 심신수련…풍류도 태원스님 [건강과삶#32]대전 천중선원의 태원(56) 스님이 복원한 풍류도(風流道)는 삼국시대의 무예와 선도 부루문화가 당시 융성했던 불교문화와 합쳐지며 탄생한 심신 쌍운의 고대 수행문화 원형을 간직한 수련법이다. 몸과 마음을 맑고 깨끗하게 만드는 징심(澄心)수련이다. ‘풍류’라는 용어는 9세기 신라시대의 석학 최치원이 쓴 화랑 난랑의 비문에 나타난다. “우리나라에는 깊고 오묘한 도가 있다. 이를 풍류라 한다. 이 가르침의 근원은 선사에 상세히 실려 있는데, 실로 삼교(유불선)를 포함한 것이요, 모든 민중이 이것으로 교화하였다.”(國有玄妙之道 曰風流 設敎之源 備詳仙史 實乃包含三敎 接化群生) 풍류는 땅, 물, 불 그리고 바람 등 자연을 벗 삼은 수행문화 원형인 ‘부루’에서 시작됐다는 것이 태원 스님의 설명이다. 고구려의 조의선인, 백제의 수사도, 신라의 화랑도는 배달민족의 현묘지도(玄妙之道)인 부루(풍류)도에서 비롯됐다는 것이다. ‘풍’(風)은 일찍부터 동아시아에서 자연의 한가함이나 예술의 정서와 사람의 품격을 드러내는 뜻으로 존중된 개념이었다. 육당 최남선은 “부루는 상고 조선에 고유한 신앙인 태양숭배, 곧 ‘밝은 뉘’(광명세계)가 변한 말이고, 이 부루를 한자로 적을 때는 풍류라고 이름한 데까지 변하였다”고 밝히기도 했다.

|

|

몸의 꼬임과 풀림은 탄탄한 중심을 잡는 데서 시작된다. 그 중심을 느끼고 알아차리고 지켜보면서 몸과 마음을 수련하는 풍류도는 태원 스님이 복원했다. 태원스님이 법당에서 풍류도를 시연하고 있다.

|

땅, 물, 불, 바람 벗삼은 심신수행

몸을 꼬아서 육체적 극점 만들고

느낌에 집중하면 몸과 마음 하나로

|

|

태원스님이 법당에서 풍류도를 시연하고 있다.

|

|

|

태원스님이 풍류도를 시연하고 있다.

|

기사공유하기