|

|

지난 메르스 사태 당시 환자를 돌봤던 최은영 간호사가 13일 오후 현재 근무중인 서울대 감염병동에서 업무를 보고 있다. 사진 김경호 기자 jijae@hani.co.kr

|

메르스 1년 (상) 끝나지 않은 상처

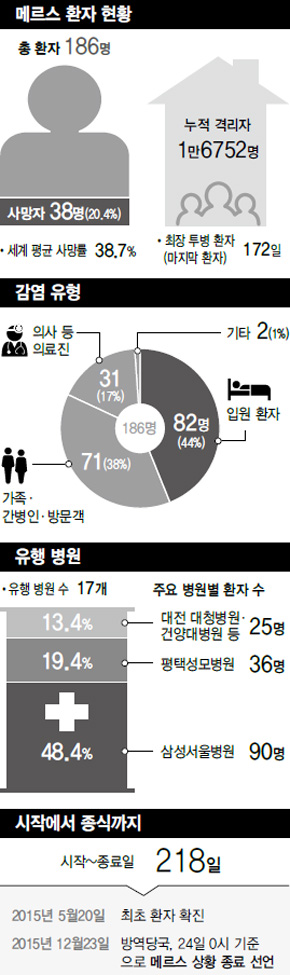

1년 전인 5월20일, 국내 첫 중동호흡기증후군(메르스) 환자 확진 이후 두달여간 대한민국은 말 그대로 ‘마비’됐다. 사망 38명, 격리자 1만6000여명, 경제·사회적 손실 30조원 등의 기록과 함께 수많은 사람들이 ‘국가는 무엇인가?’라는 질문을 던졌다. 1년 전 당사자들 인터뷰와 지금의 응급체계 점검 등을 통해 묻는다. 대한민국은 이제 안전한가?

서울대병원 감염병동 최은영 간호사

“감염 예방법에 대해 제대로 교육도 받지 못해 우리가 감염될지도 모르는 상황이었지만, 그래도 메르스(중동호흡기증후군) 환자들에게 주사를 놓고 열심히 간호했습니다. 하지만 병원 경영진은 1800원짜리 보호장갑을 아끼라고 지시하더군요. 우리가 소모품보다 천대받는다는 생각에 간호사들끼리 모여서 엉엉 울었습니다.”

12일 서울대병원에서 만난 최은영(47) 간호사는 메르스 유행이 한창이던 1년 전이 엊그제 일처럼 생생하다고 했다. 23년 동안 서울대병원에서 일해왔지만, 메르스 파동은 가장 잊을 수 없는 경험이 됐다. 당시 격리 음압병상이 있던 서울대병원 감염병동에는 메르스 환자들이 잇따라 입원했다. 평택성모병원에서 감염된 뒤 삼성서울병원 응급실에 머물렀다가 수십명에게 메르스를 옮겼던 이른바 ‘슈퍼전파자’라 불리던 환자부터, 삼성서울병원에서 환자를 돌보다 감염된 의사(박원순 서울시장과 논쟁을 벌였던 의사)나 지난해 국내 메르스 마지막 환자도 그의 간호를 받았다.

환자·슈퍼전파자·감염의사까지밀려드는 환자·밤낮없는 격무

전쟁같던 1년 전 어제처럼 생생 가족 걱정할까 말도 못하고

미역국 끓여놓고 짐싸서 나와

병원 간이침대·돗자리서 야전생활 생일맞은 마지막 환자 눈물의 파티

슈퍼 전파자 괴로울까 댓글 못보게

감염보다 두려운 건 정부·병원 무심함 감염병 예방 프로토콜 훈련 필요한데

시설·장비·인력 등 지원하기보다

병원은 성과급제 등 수익에만 골몰 국내 마지막 메르스는 환자는 결국 사망했고, 최 간호사에게 가장 기억에 남는 메르스 환자로 남았다. “입원 뒤 석달 만에 퇴원했다가 열흘가량 지나 재입원을 했는데, 재입원한 다음날이 그분 생일이었어요. 격리치료를 받던 중이라 생일을 축하해줄 가족마저 볼 수 없어, 우리 간호사들이 조각케이크를 놓고 생일축하 파티를 해줬는데 함께 눈물만 흘렸습니다.” 이 환자는 림프종이라는 암을 앓고 있어 항암 치료와 메르스 치료가 모두 힘들어 결국 숨지고 말았다. 재입원했을 때 서울대병원 의료진은 물론 질병관리본부에서도 다른 사람에게 감염시킬 위험은 거의 없다고 판단했지만, 이 환자는 사망할 때까지 격리에서 벗어날 수 없었다. 최 간호사는 “지금도 감염력이 없다는 마지막 환자를 끝까지 격리해 어린 자녀는 물론 부인 등도 제대로 만나볼 수 없게 해야 했는지에 대해서는 자신이 없다. 당시에는 격리치료를 해제해, 즉 의료진이 보호복 없이 이 환자를 돌보다가 감염돼 다른 환자나 의료진에게 감염을 전파시키지 않는다는 장담을 당국, 의료진 누구도 할 수 없었다”고 말했다. 이른바 ‘슈퍼전파자’로 불렸던 환자는 메르스로 인한 폐렴이 심해져 인공호흡기는 물론 에크모(체외혈액순환기)까지 달아야 했다. 처음에는 본인이 수십명에게 메르스를 전파했다는 사실을 몰랐지만, 회복이 어느 정도 된 뒤 뉴스를 통해 슈퍼전파자가 본인임을 알아차리게 됐다. 최 간호사는 “환자가 너무 괴로워해서, 의료진이 인터넷 기사 댓글을 보지 못하게 했다”며 “이 환자에게는 무엇보다도 ‘당신은 병원에 입원했다가 감염된 피해자, 치료받는 환자일 뿐이다. 당신의 잘못이 아니다’라는 격려가 필요했다”고 말했다. 이 환자는 무사히 퇴원한 뒤 감염병동에 들러 간호사들에게 간식을 선물하기도 했다고 한다. 그가 돌본 환자 중에는 격리치료에 두려움을 느끼고 ‘500만원을 줄 테니 탈출시켜달라’는 환자도 있었다. 의식이 없는 상태에서 입원해 정신이 들어보니 우주복 같은 옷(방호복)을 입은 사람들이 왔다 갔다 해 자신이 ‘감금돼 있다’고 생각했는지 모른다. 산소 흡입 치료 등도 거부하면서 의료진을 위협한 환자도 있었다. 최 간호사는 “누구나 메르스로 격리 치료를 당했다면 보일 수 있는 반응들이었다”고 말했다. 메르스 유행이 한창이던 시절, 메르스 환자가 있던 병원에서 일하던 의료진의 자녀는 학교에도 오지 못하게 했다. 메르스 의료진 역시 사회에서 격리를 당한 것이다. 실제 메르스 환자를 돌보는 의료진 가운데 환자와 접촉이 많았던 간호사들이 메르스에 많이 감염됐다. 최 간호사와 함께 근무했던 간호사 가운데에는 가족에게 감염시킬까봐 짐을 싸서 집을 나온 이도 있었다. 그 간호사는 병원에 잘 곳이 없어 사무실로 쓰던 공간의 집기를 들어내고 간이침대와 돗자리로 숙소를 만들었다. 또다른 동료 간호사는 아이들과 남편을 위해 며칠치 미역국을 잔뜩 끓여놓고 새벽에 나왔다. “아이들 얼굴을 보면 차마 집을 나서지 못할까봐 아이들을 보지 않고 나왔다 하더군요.”

|

![[카드뉴스] ‘떡볶이’ <br> 여기가 최고](http://img.hani.co.kr/imgdb/main2arti/2014/1128/1427370861_141714014683_20141128.jpg)

기사공유하기