|

|

빠르게 확산되고 있는 향정신성 식욕억제제 사용에 대해 보건당국이 제동을 걸고 나섰다. 무턱대고 사용했다가는 폐동맥 고혈압 등 부작용 위험이 크다.

|

선진국선 퇴출… 국내 이용 급증

부작용 커 사용 엄격제한

값이 싸고 효과가 빠르다는 이유로 빠르게 확산되어온 마약 성분의 식욕억제제를 이용한 비만치료에 대해 당국이 제동을 걸고 나섰다.

식품의약품안전청은 비만 환자를 치료할 때 펜디메트라진, 펜터민, 디에칠프로피온 등 중추신경을 흥분시켜 식욕억제 효과를 내는 향정신성 마약 성분으로 만든 식욕억제제의 사용을 엄격하게 제한하는 쪽으로 의약품 허가사항을 조정해 지난 15일부터 시행에 들어갔다.

이번 조처의 배경과 주요 내용 및 파장에 대해 알아본다.

|

|

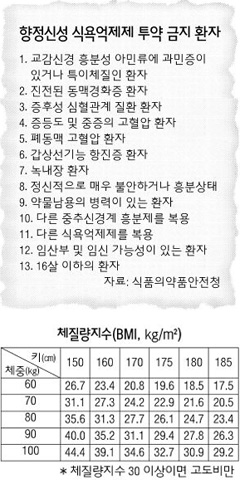

향정신성 식욕억제제 투약 금지 환자

|

3년새 생산량 38배 급증= 향정신성 계열 식욕억제제의 국내 생산실적은 2002년 6억1천만원에 불과했으나 너도나도 살을 빼려는 ‘몸짱 열풍’을 타고 2003년 110억9천만원, 2004년 229억6천만원으로 3년새 무려 37.6배나 늘었다. 올해에는 판매량이 300억원어치를 넘을 것으로 예상되고 있다.

이에 따라 향정신성 식욕억제제 시장에 뛰어들기 위한 국내 제약업체들의 경쟁도 뜨겁게 달아올랐다. 향정신성 식욕억제제 제조를 허가받은 제약업체는 지난 2003년까지는 5개에 불과했다. 하지만 2004년에 15개 업체가 추가로 제조허가를 받은데 이어, 올들어서도 8월까지 8개 업체가 추가되고 원료 생산업체도 처음 1곳이 허가를 받았다.

선진국에서는 거의 퇴출된 향정신성 식욕억제제가 한국에서 때아닌 인기몰이를 하는 현상은 국제적 마약 감시망에도 포착됐다. 마약 성분 의약품 원료의 국제거래 동향을 추적해온 유엔 국제마약통제기구(INCB)는 한국에서 향정신성 식욕억제제의 원료 수입 물량이 급증하자 그 이유가 무엇인지 조사해 대책을 세워줄 것을 한국 정부에 요청했다.

이런 배경 아래 식약청은 향정신성 식욕억제제를 남용하지 않도록 허가사항을 조정하게 됐다.

단독·2차요법으로 4주 이내 사용= 식약청은 우선 비만 환자에게 향정신성 식욕억제제를 바로 투약하지 않도록 했다. 식이조절 또는 운동 처럼 “적절한 체중감량요법”에 반응하지 않는 고도비만 환자에게만 2차적인 요법으로 사용하라는 것이다. 이 때 고도비만의 기준은 체중(㎏)을 키(m)의 제곱으로 나눈 수치인 체질량지수(BMI)가 30 이상이어야 하고, 고혈압·당뇨·고지혈증 같은 위험인자가 있을 경우에는 27 이상이어야 한다.

둘째, 향정신성 식욕억제제는 다른 식욕억제제와 병용하여 사용해서는 안된다. 다른 식욕억제제에는 향정신성 계열의 다른 식욕억제제는 물론 식욕억제 효과를 내는 항불안제 등의 전문의약품, 의사 처방없이 자유롭게 살 수 있는 일반의약품, 그리고 생약제제를 포함한다. 다른 식욕억제제와 병용투여시 중증의 심장질환이 발생할 가능성이 있는 등 안전성이 확보되어 있지 않다고 식약청은 밝혔다.

세째, 향정신성 식욕억제제를 4주 이내로 단기간 동안만 사용하도록 했다. 다만 첫 4주 동안 사용했을 때 최소 1.8㎏ 이상 만족할만한 체중감량을 얻었을 때는 최대 12주까지 투약기간을 늘릴 수 있도록 했다. 4주 이상 투약할 경우에는 의존성과 내성 문제가 발생하고, 3개월 이상 투약하면 폐동맥 고혈압 위험이 23배나 증가하는 등 부작용이 심각해지기 때문이다.

비만치료제 건강보험 적용해야= 가톨릭의대 강남성모병원 가정의학과 김경수 교수는 향정신성 식욕억제제를 이용한 비만치료가 개원가를 중심으로 짧은 기간동안에 급속도로 확산된 이유에 대해 “다른 식욕억제제에 비해 값이 싸고 효과가 빠르게 나타나기 때문”이라고 분석했다.

김경수 교수는 또 “향정신성 식욕억제제는 이번 조처로도 환자와의 협의 아래 12주까지 사용할 수는 있는 길이 트여 있다”면서 “하지만 개원가에서는 만일에 있을지도 모를 약화사고를 우려해 4주 이상 투약에 신중을 기할 것”이라고 내다봤다.

현재 비만치료제는 건강보험이 적용되지 않는데, 값이 싼 향정신성 식욕억제제는 한달 약값이 3만~4만원이면 충분하지만 향정신성 계열이 아닌 시부트라민 성분 식욕억제제는 10만원 이상이나 된다.

서울백병원 비만클리닉 강재헌 교수는 “향정신성 식욕억제제가 개원가를 파고들어 확산된 가장 큰 이유는 비용 때문”이라면서 “약물치료가 꼭 필요한 중증의 고도비만 환자에 대해서는 건강보험을 적용해주어 환자 부담을 덜어줘야 한다”고 말했다.

이와 관련해 보건복지부는 최근 ‘국가비만 관리 종합대책’의 일환으로 중증 비만환자의 약물치료에 대해 건강보험 적용을 검토하겠다고 밝혀 중증 비만의 범위에 대해 관심이 쏠리고 있다.

안영진 기자 youngjin@hani.co.kr

![[카드뉴스] ‘떡볶이’ <br> 여기가 최고](http://img.hani.co.kr/imgdb/main2arti/2014/1128/1427370861_141714014683_20141128.jpg)

기사공유하기