|

환자는 같은 병원 근무했던 의사…가족들 손배소

서울대병원 “규정 따라 대응”

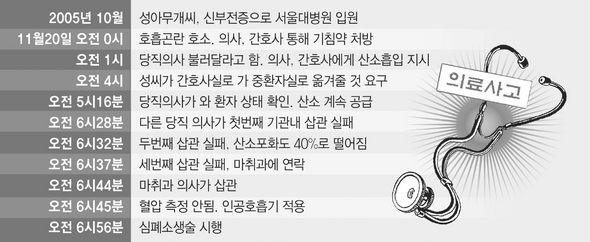

서울대병원에서 한때 이 병원 의사로 근무했던 응급환자가 호흡곤란을 호소한 지 6시간 만에야 기관내 삽관 시술을 받고 두달째 의식불명 상태에 빠졌다. 환자 가족들은 22일 당직의사의 늑장대응과 미숙한 시술이 심각한 상태를 불렀다고 주장하고, 병원 쪽은 대응 과정에 문제가 없었다고 맞서는 가운데 경찰이 수사를 벌이고 있다. 신부전증을 앓던 마취과 의사 성아무개(38)씨는 지난해 10월 말 서울대병원에 입원했다. 성씨는 일요일인 다음달 20일 0시께 갑자기 심한 호흡곤란 증세를 보였다. 성씨 가족들은 “급히 의사를 찾았지만 5시간 만에 레지던트 1년차 당직의사가 나타나 중환자실로 옮겼고, 다시 1시간여 뒤에 나타난 다른 레지던트 2년차 당직의사가 3차례나 삽관에 실패하는 사이에 뇌에 산소가 제대로 공급되지 못했다”고 말했다. 이들은 또 “일요일 새벽이라 당직의사가 내과병동에 2명뿐이었고, 위급한 상황에서 연락조차 제대로 되지 않았다”며 “환자 부인이 여러 차례 의사를 불러달라고 했고, 다급해진 환자가 휠체어를 타고 간호사실로 가서 중환자실로 옮겨 달라고 요구했지만 이마저 들어주지 않았다”고 주장했다. 간호사가 작성한 의무기록을 보면, 성씨는 이날 0시께부터 심한 호흡곤란을 호소해 간호사가 6차례 당직의사에게 알리고, 그때마다 의사는 간호사에게 처방을 지시한 것으로 돼 있다. 오전 5시가 넘어 의사가 성씨의 상태를 직접 확인했고, 한 시간 가량 뒤에 다른 당직의사가 기도를 통해 호흡 보조기구를 넣는 기관내 삽관을 시도했다. 이 의사는 2차례 삽관에 실패했고, 이때 산소포화도(산소가 결합된 헤모글로빈의 비율로 90~100%가 정상치)가 40%까지 떨어졌다. 이 의사가 한 차례 더 삽관에 실패하고 마취과 의사가 와서 삽관에 성공하기까지 12분이 흘렀다. 한 응급의학과 전문의는 “기관내 삽관은 재빨리 해야 하는데, 12분이 지체됐다면 뇌손상 가능성을 추측해 볼 수 있다”고 말했다. 다른 의사는 “기관내 삽관을 할 때 기계호흡으로 호흡을 돕더라도 일반적으로는 5분 안에 시술을 끝내야 부작용을 막을 수 있다”고 말했다. 이에 대해 서울대병원 홍보팀 관계자는 “당직근무 규칙에 따라 정상적으로 대처했다”며 “삽관을 시도하면서 기계로 산소를 공급해 줬기 때문에 10여분 동안 시간을 끈 게 저산소증의 직접 원인이라고 단정할 수 없다”고 말했다. 그는 또 “환자가 아밀로이드증이 있어 삽관을 시도하는 사이 부정맥이 생겨 심장이 멈췄다”며 “심폐소생술을 했는데 심장이 정지된 사이에 뇌손상이 됐을 가능성이 크다”고 덧붙였다. 아밀로이드증은 단백질성 물질의 하나인 아밀로이드가 조직과 장기에 달라붙어 손상시키는 증상이다. 성씨 가족들은 당직의사 2명을 동대문경찰서에 고소하고, 이 병원을 상대로 손해배상 소송을 낸 상태다. 박주희 기자 hope@hani.co.kr

기사공유하기