|

|

경찰이 농성 중인 철도노조 조합원을 강제해산할 것이라고 밝힌 3일 오후 케이티엑스 여승무원들이 경기도 양평군 양동면에 있는 한 숙박업소에서 집회를 열고 있다.

양평/이정아 기자 leej@hani.co.kr

|

잠복된 노사 불신 ‘뇌관’

합의점 못찾아 번번이 정면충돌

해고자 복직·인력충원·KTX 여승무원 정규직화 등이번 쟁점도 파업 전과 달라진 바 없어

한국철도공사 노사가 파업 뒤 단 한 차례 교섭만을 한 채 대화 없이 강경으로 치닫고 있다. 되풀이되는 철도파업의 근본 원인은 노사의 강경 대응 때문으로 진단되고 있어 이번 파업 또한 대규모 해직 등 악순환의 불씨를 남겨 놓고 끝날지 모른다는 우려를 낳고 있다. 더욱이 이번 사태 악화가 이철 철도공사 사장과 노조의 동상이몽 속에서 나온 것이라는 분석도 있어 해결의 실마리를 풀기가 어렵다는 분석도 나오고 있다.

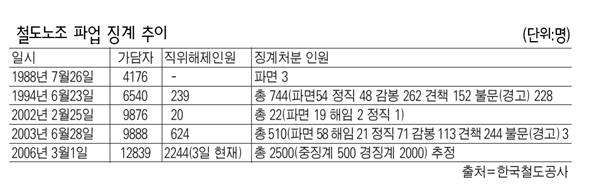

2003년 6월28일에도 철도노조는 △공무원 연금 승계 △고속철도 건설부채 정부 인수 등을 요구하며 총파업에 들어갔다. 정부는 즉각 공권력을 투입했고 철도청은 624명을 직위해제한 뒤 노조원 58명을 파면하고, 21명을 해임, 71명을 정직하는 등 150명을 중징계했다. 당시 노동계는 철도청의 이런 조처에 대해 ‘무더기 직위해제’와 ‘대량해고’라며 강력 반발했다. 지난 1일 파업에 들어간 철도노조의 핵심 요구사항 중 하나는 해고자 67명의 복직이다. 이 가운데는 2003년 파업으로 해임됐던 20명이 포함돼 있다. 하지만 공사는 ‘해임자 3년, 파면자 5년 안 복직 불가’라는 사규를 들어 난색을 표명해 타결 협상을 어렵게 만들고 있다.

|

현재 공사는 해고자 복직 수를 6명 더 늘려줄 수 있다는 안을 노조에 내놓고 있다. 하지만 노조는 회사의 제안이 기만적이라고 주장한다. 파업 전 교섭 때 흘러나왔던 숫자보다 절반 이상 줄어드는데다, 무엇보다 해고자 복직을 허용하면서 ‘구조조정이 완료되는 시점에 해고자를 복직시키고 철도경영에 노사가 협조한다’는 내용을 선언적으로 노사 합의문에 담아야 한다는 게 공사의 요구라는 것이다. 이 대목에서 노조는 이철 철도공사 사장의 행보에 불만을 나타내고 있다. 애초 이 사장은 해고자 복직에서 전향적인 자세를 보여 노조의 기대를 부풀려놓았다는 것이다. 그러나 정부는 이미 전 정부에서 해고자 복직문제가 상당부분 해소된인데다, 해당 부처가 규정을 어겨가면서 노조의 요구를 들어주는 데 대한 부담을 느끼고 있는 상황이어서 노조의 요구를 쉽게 수용할 수 없는 처지다. 이런 정황을 알게 된 이 사장으로서는 노조의 얘기를 받아줄 운신의 폭이 좁아져 강경한 태도를 취할 수밖에 없게 됐다는 분석이다. 철도노조 역시 강경 대응으로 인한 책임에서 자유로울 수 없다. 2003년 4월20일 철도노조는 철도청(현 철도공사)과 △민영화 철회 △인력 충원 △해고자 복직 등에 합의했다. 하지만 노조는 잉크가 채 마르기도 전인 6월28일 파업에 들어갔고 현 정부는 출범 이후 파업 현장에 최초로 공권력을 투입했다. 철도노조는 이에 앞서 2002년 3월에도 정부의 민영화 방침에 맞서 파업을 벌이고, 정부는 대량 징계로 대응했다. 결국 3~4년 전 노-정의 강경대응 여파가 잠복돼 있다가 올해 다시 터진 셈이다. 전문가들은 이번 철도노조 파업에는 노-정간 불신과 대화 부족이 바탕에 깔려 있다고 진단하고 있다.

이런 불신은 공사와 노조가 협상장에서 서로 한발씩 양보해 접점을 찾기보다는 명분 찾기에 급급해지도록 하고 있다. 노조는 애초 파업 전 작업장에서 인력이 부족해 주5일 근무제가 현실적으로 안 되고 3조2교대도 파행적으로 운영돼 철도 안전이 위협받고 있다며 3200명의 인력 충원을 요구했다. 협상 단계에서 노조는 인력 증원 수를 낮추겠다고 타협안을 냈다. 이에 대해 공사 쪽은 정원에 대비한 부족인력을 단계적으로 채용하겠다고 맞서고 있다. 제3자가 보기에는 약간의 대화만 진전되면 타협할 수 있는 단계까지 갔다고도 볼 수 있는 부분이다. 정혁준 기자

기사공유하기