|

“지역 노사정협의구조 가동”

노사쟁의 양상 작년과 달라

지방정부·시민단체가 문제해결 ‘다리’ 놨다

포항건설노조가 또 한 번 경찰과 대규모 거리충돌을 빚은 지 하룻만인 5일, 울산건설플랜트노조는 올해 단체협약을 조합원 77%의 찬성으로 가결지었다. 전면파업 한달여 만이지만, 쟁의 마무리까지 격렬한 노사갈등은 드러나지 않았다. 과연 포항과 울산은 무엇이 달랐나.

두 노조의 성격은 거의 동일하다. 둘 다 소속 노동자들이 전문건설업체와의 계약을 통해 대공장이 발주처 또는 원청사인 공사에 참여한다. 포항은 포스코, 울산은 에스케이가 최대 발주처다.

노사교섭의 구조 또한 흡사하다. 겉보기엔 지역 전문건설업체협의회와의 단체교섭(포항), 개별 업체와의 교섭(울산)으로 서로 다르다. 그러나 실제 결과는 비슷한 한계를 지닌다. 둘 다 발주처 또는 원청사가 교섭에 참여하지 않는다. 임상훈 한국노동연구원 연구위원은 “다단계하도급 구조에서 노조의 실질적 요구를 하청 전문건설업체들로선 수용하기 어려운 점도 같다”고 말했다.

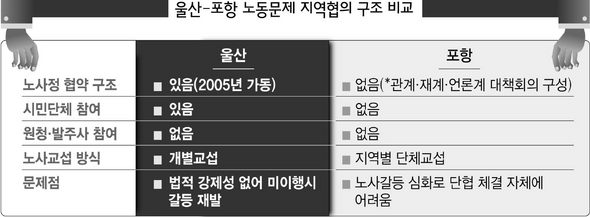

그런데도, 노사쟁의의 양상이 크게 달라진 것은 무엇 때문일까? 지역 노사정협약구조의 차이가 첫 손가락에 꼽힌다.

울산은 지난해 노조가 76일 동안 파업을 벌여 49명이 구속됐다. 포스코 사태 전까지 최대 구속자를 낸 노사분규였다. 해결 실마리를 찾은 건 지역 시민사회의 적극적 중재 노력 속에 노사정과 시민단체가 함께 참여한 ‘울산 건설플랜트노조 장기파업 조기해결 공동협의회’가 구성되면서였다. 원청사의 참여는 무산됐지만, 사용자단체와 지방정부, 시민단체가 협약의 실효성을 뒷받침하기로 했다. 당시 협약의 시민단체 대표였던 이상희 울산 경실련 고문은 “극한 투쟁 가운데서 시민단체가 나서 지역협약을 통한 문제해결의 돌파구를 만들어낸 셈”이라고 평가했다.

반면, 포항은 지역 노사정협의구조가 아예 존재하지 않는다. 그나마 있는 지역 협의구조는 노동계와 중립적 시민단체를 배제한 사용자 편향적 구조라는 비판을 받고 있다. 강호철 포항환경운동연합 상임의장은 “시장 주재로 각종 사용자단체와 지역 언론기관 대표들만이 참여해 문제가 됐던 ‘지역안정대책회의’가 단적인 예”라고 지적했다. 보수 편향의 지역 구도, 포스코의 적극적 여론조성 시도와 대조적으로 시민단체와의 공조에 무관심했던 노조의 한계 등이 이유로 꼽힌다.

노사정협약구조의 한계를 지적하는 목소리도 있다. 백석근 전국건설산업노조연맹 부위원장은 “노사간 단체협약과 달리 법적 구속력이 없어, 울산에서도 사쪽이 협약을 실제로 이행하지 않아 올해 파업이 재발했던 것”이라며 “노사정협약은 판을 깔아주는 역할에 그쳤다”고 말했다.

그러나 강호철 의장은 “지금 바로 포항에 그런 판 깔기가 절실하다”며 “곧 이를 위한 공정한 지역협의구조 개설을 노사정에 요구하겠다”고 말했다. 임상훈 위원은 “궁극적으로 지역별 노사교섭이 바람직하지만, 노사갈등 조정을 위해선 노사정협의구조의 가동이 큰 의미를 지닌다”고 말했다. 손원제 기자 wonje@hani.co.kr

광고

기사공유하기