|

|

한국청년연합회 소속 ‘일과 아이를 위한 시민행동’ 회원들이 3일 오후 서울시청 앞 광장에서 ‘파파쿼터제 도입과 육아휴직제도 개선을 위한 출산 파업’을 선언하는 기자회견을 열고 있다. 김정효 기자 hyopd@hani.co.kr

|

시민단체 ‘육아휴직 아버지 할당제’ 입법 촉구

“1개월 의무화를”…12월까지 출산파업 예정

딸 둘을 두고 있는 백대진(42·경기 고양시)씨는 아이 한 명을 더 갖고 싶지만 자신이 없다. 육아와 교육 문제 때문이다. 당장 육아가 더 큰 고민이다. 육아휴직제도가 있긴 하지만 남자가 육아휴직을 하겠다고 나서면 ‘이상한 사람’ 취급을 받는다. 백씨 스스로도 이런 회사 분위기 때문에 말을 꺼내기 어려웠다. 임신 4달째에 접어든 부인을 둔 박유진(32·서울 양천구)씨도 마찬가지다. 육아휴직까지는 아니더라도 넉넉한 연차를 이용해 20일 가량 출산휴가를 사용할까 생각했지만, 주위에서 ‘오버한다’는 핀잔을 들을 것 같아 자신이 없다.

남자도 이런 저런 눈치 볼 필요없이 육아휴직을 할 수는 없을까.

20∼30대 직장인과 주부, 대학생 등이 회원인 한국청년연합회가 ‘파파쿼터제’ 입법 운동에 나선 이유다. ‘파파쿼터제’란 육아휴직의 일정 기간을 반드시 아버지가 사용하도록 의무화 하는 제도로, 저출산 사태를 겪는 일부 선진국에 도입돼 있다. 보육의 책임을 아버지가 나눠갖게 하고 노동시장에서 남녀 불평등의 원인을 제거함으로써 저출산 문제를 극복해보자는 것이 이 제도의 뜻이다.

|

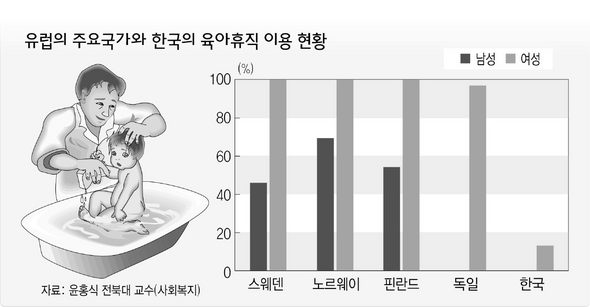

이날 행사에 참석한 주부 이미원(36·충남 천안시)씨는 “생후 1년 이내 보육과정에서 엄마와 아이 사이에 매우 강한 사랑과 신뢰가 형성되는데, 아빠에게도 이를 느껴볼 기회가 주어졌으면 좋겠다”고 말했다. 외국에서는=크게 두 가지 방식으로 제도화돼 있다. 노르웨이, 스웨덴, 덴마크 등은 육아휴직의 일부를 아버지에게 할당하고 있으며, 오스트리아, 핀란드 등은 육아휴직의 일부를 아버지가 사용할 경우 전체 휴직 기간을 연장해준다. 가장 성공적인 사례로 평가받는 노르웨이는 1993년 기존 육아휴직을 4주 연장하고, 이를 아버지에게 할당하는 제도를 도입했다. 휴가급여도 평소 임금의 100%를 보장해줬다. 성과는 경이적이었다. 제도시행 이전인 1986년 25%에 머물던 아버지의 육아휴직 비율이 2001년에는 70∼80%로 늘어났다. 이재명 기자 miso@hani.co.kr

기사공유하기