|

|

비정규직법 시행 1년을 맞아 이랜드 비정규직 노조원들이 비정규직 철폐와 원직 복직을 요구하며 농성중인 서울 상암동 홈에버 월드컵몰점 앞 천막에서 1일 오전 한 노조원이 지쳐 잠들어 있다. 신소영 기자 viator@hani.co.kr

|

비정규직법 시행 1년

법 비웃는 고용불안·차별

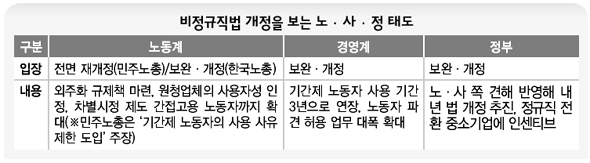

“고용불안·차별 시달려…법개정 전이라도 적용을”노동계 “외주 규제” 경영계 “파견 확대” 시각차 비정규직 보호법이 시행된 1년 동안 효과를 제대로 못 내고 있어 법 개정이나 제도 보완을 해야 한다는 지적이 확산되고 있다. 노동계와 경영계, 정부 모두 그 필요성엔 공감한다. 하지만 노동계와 경영계의 시각 차가 현격하다. 그 사이 비정규직 노동자들은 더 ‘절박한’ 처지로 몰리고 있다. ‘사회 안전망’ 구축을 서둘러야 한다는 목소리가 커지는 이유다. ■ 노동계 “외주화 규제” 노동계의 가장 큰 요구는 “편법적인 용역·도급 남용을 막아야 한다”는 것이다. 현행 비정규직법이 용역·도급 같은 ‘간접 고용’엔 속수무책이기 때문이다. 상시적인 주된 업무는 ‘직접 고용’ 원칙을 못박고, 외주화를 막자는 주장이다. 박수근 한양대 법대 교수는 “외주화 방지 대책을 마련하지 않으면 노동법 전체가 후퇴할 것”이라고 지적했다. 민주사회를 위한 변호사모임은 ‘사내 하도급 노동자 보호 특별법 제정’을 제안했다. 노동계는 원청업체도 하청업체와 함께 이들의 ‘사용자’로 봐야 한다고 주장한다. 전국민주노동조합총연맹은 분명한 사유가 있을 때만 비정규직을 쓰도록 하는 ‘사용 사유 제한’ 도입을 요구한다. 현행 법은 비정규직을 2년만 쓰도록 ‘기간 제한’ 규정만 둬서 오히려 비정규직을 양산한다는 것이 이유다.

|

|

비정규직법 개정을 보는 노·사·정 태도

|

■ 법 개정 늦어질 듯…“사회 안전망 시급” 정부의 친기업 정책 기조에 기대어 법 개정 목소리를 높이던 경영계는 최근 ‘촛불’로 악화된 여론을 의식해서인지, 한발 물러선 모습이다. 최재황 한국경영자총협회 이사는 1일 한국노동조합총연맹이 연 비정규직법 토론회에서 “지금은 성급히 법을 고치기보다 비정규직법 안착에 힘써야 할 때”라고 말했다. 민주노총 쪽은 ‘전면 재개정’을 촉구하면서도 우선순위를 앞세우지는 않는다. 한나라당의 국회 다수 장악 등에 비춰, 비정규직법이 되레 더 ‘개악’될 수 있다는 우려 때문이다. 이석행 민주노총 위원장은 “지금 국회를 통해 개정을 시도하면 결과가 뻔해, ‘비정규직법 폐기’가 주요 요구사항에서 빠진 것”이라고 말했다. 노동부는 법 개정을 서두르기보다는, 정규직 전환 장려 방안을 추진 중이다. 노사정위원회도 곧 비정규직법 후속대책 위원회를 재가동할 예정이다. 문제는 비정규직법이 제 구실을 못하면서, 고용 불안과 차별에 시달리는 비정규직 노동자들의 ‘절박한’ 현실이 그때까지 버텨낼 수 있을지다. 한 노동전문가는 “본격적인 법 개정 논의는 내년 봄 국회로 미뤄질 가능성이 커졌지만, 비정규직을 보호할 수 있는 산업재해보험 확대 적용 등 ‘사회 안전망’ 구축을 서둘러야 한다”고 지적했다. 황예랑 기자 yrcomm@hani.co.kr

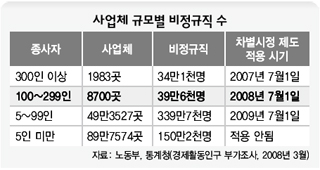

차별시정제 확대 시작

중기 77% “대책 없어” 100~299인 사업장 이달부터 적용

|

|

사업체 규모별 비정규직 수

|

“수치보다 고용의 질에 역점 둬야” 괜찮은 중소기업 육성하고

사회보장 서비스 확대해야 비정규직 문제를 해결하려면, 법 개정뿐 아니라 ‘좋은 일자리와 사회복지 시스템’을 만들어내는 중장기 전략이 필요하다는 지적이 나왔다. 은수미 한국노동연구원 박사는 지난 1일 한국노총이 연 비정규직법 토론회에서 “비정규직 문제는 ‘보호’ 측면에서 접근할 게 아니라, 노동시장의 구조 변화에 따른 ‘고용의 질’ 문제로 바라봐야 한다”고 강조했다. 현재 한국 사회는 수출이 늘어도 내수가 확산되지 않고 고용이 늘어도 비정규직이나 저임금 노동자가 줄지 않는 단계에 이르렀다고 그는 진단한다. 따라서 경제활동인구의 절반 가량은 정규직이 되지 못한 채 ‘비정규직 노동자-비임금 노동자(자영업자 등)-비경제활동인구(실업자)’ 사이를 오가는 악순환의 고리를 끊지 못하고 있다는 것이다. 은 박사는 “고용-성장-복지 세 축이 연계된 새로운 전략으로 이런 악순환을 깨야 한다”고 지적했다. 은 박사가 제시한 세 가지 중장기 전략은 이렇다. 고용 전략은 ‘괜찮은’ 일자리 창출이 목표여야 한다. 그러려면 기업의 사회적 책임에 따른 정규직 전환, 엄격한 차별시정 제도 시행, 고용 안정을 전제로 한 임금 유연화 전략을 함께 검토해야 한다. 또 성장의 초점은 대기업과 중소기업 사이 불공정 거래와 다단계 하청구조를 없애는 등 ‘괜찮은 중소기업’을 만드는 데 맞춰져야 한다. 복지는 고용된 노동자들에게만 도움이 되는 4대 보험 등 ‘기업복지’에서 ‘사회보장’ 서비스로 확대해야 한다. 노동자가 내는 돈만큼 혜택을 주는 복지 시스템은 비정규직 노동자들을 ‘사각지대’에 방치하기 십상이기 때문이다. 은 박사는 “성장률이나 일자리 수가 아니라, 괜찮은 일자리를 창출하는 건강한 노동시장 구조를 실현하는 데 역점을 둬야 한다”고 말했다. 황예랑 기자

기사공유하기