|

|

일용직 노동자들이 17일 새벽 서울 구로구 구로동 로터리 주변에서 일자리를 구하기 위해 기다리고 있다. 박종식 기자 anaki@hani.co.kr

|

불황의 겨울…벼랑 몰린 서민

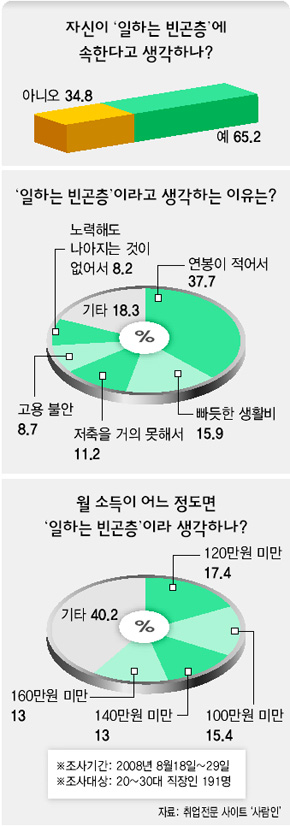

⑤일하는 빈곤층

하청·파견 직원들 고용승계 불안 시달리고퀵서비스 회사엔 전화벨 안울려 쓴 웃음만

“겨울도 오는데 여기서 잘리면 정말 막막” “여기서 잘리면 진짜 막막하죠. 겨울도 오는데….” 지난 13일 오후 경기 안산시 신길지구의 한 아파트단지 건설현장에서 만난 임아무개(44)씨. 8m 깊이의 정화조 안에서 시멘트 바르기 작업을 하던 그는 불쑥 머리를 내밀며 일자리 걱정을 쏟아냈다. 이 현장 일거리를 잡은 게 두어달 전인데, 공사가 끝나는 내년 5월까지 버틸 수 있을지 모르겠다고 했다. “현장마다 경기가 안 좋으니 사람도 최소한으로 쓰려고 하죠. 그나마 요즘같은 때에 일할 현장이 있다는 게 어딘데요.” 임씨는 “학원 보내달라고 조르는 아들 녀석” 이야기를 꺼냈다. 임씨의 한 달 벌이는 120만원 남짓이다. 임씨의 부인은 집에서 자동차 창문 스위치를 조립하는 부업으로 한달에 20만원을 번다. 그는 “생활도 빠듯한데 학원비는 도저히 엄두를 낼 수 없다”면서도 “일하다가도 아들 놈이 눈에 밟힌다”고 했다. 안전모를 벗은 임씨의 머리카락은 땀에 흠뻑 젖어 있었다.

|

|

8-2

|

소규모 공장 밀집 지역에선 기계 돌아가는 소리를 듣기가 힘들어졌다. 지난 14일 서울 성동구 성수동의 한 판금공장은 한창 일을 할 오후 시간인데도 직원 6명이 난로 주변에 옹기종기 앉아 있었다. 오락기와 정수기 외형을 납품하는 이 공장에서 16년 동안 일했다는 홍아무개(66)씨는 “그동안 불황이 몇 번 있었어도 이렇게 일이 없기는 처음”이라고 말했다. 그는 “지난해 말부터 급격히 나빠지더니 요즘은 일주일에 절반은 노는 날”이라면서 “야근수당 받으며 밤 늦게까지 일하던 때가 그립다”고 했다. 이 공장 인근 퀵서비스 사무실은 배달원과 공장 직원들의 ‘동네 사랑방’이 됐다. 이 일대 공장의 기계부품 생산량이 줄어들면서 오토바이 배달 물량도 함께 줄었기 때문이다. 천호동에 시계부품을 배달하러 간다는 이아무개(41)씨는 “성수동에 20년 넘게 있었는데 지금은 아이엠에프 때보다 더 하다”면서 “지난해에 하루 10∼15번 배달을 나갔다면, 요즘은 많아야 6번”이라고 말했다. 또다른 배달원은 “퀵서비스 회사에 전화벨이 이렇게 울리지 않는다는 건 이 동네 공장들에 심각한 문제가 있다는 뜻”이라며 쓴웃음을 지었다. 영세 의류공장이 밀집해 있는 서울 동대문구 창신동에선 ‘미싱 소리’가 끊겼다. 창신동의 한 가내공장에서 청바지와 면바지를 가공해 동대문시장에 납품해 온 김아무개(57)씨는 최근 직원 여섯 중 둘을 내보냈다. 그는 “남은 네 명도 일감이 없어 이렇게 놀고 있다”면서 “힘들다, 힘들다 해왔지만 이젠 진짜 이 일도 끝인가 싶다”고 말했다. 미싱 10대가 두 줄로 나란히 놓여 있는 김씨의 공장 안에서 미싱 1대만이 외로운 박음질 소리를 내고 있었다. 송경화 기자 freehwa@hani.co.kr ▶ 고수들 김장비법 풀었네

▶ 청소용역 ·영세공장·공사판…공포에 떠는 ‘실직 예비군’

▶ 아름다운 여체…그러나, 처연하다

▶ ‘문근영 악플’ 배후는 지만원씨?

기사공유하기