|

|

장애인 활동보조인으로 일하는 박아무개씨가 지난 12일 오후 서울 대학로에서 미술수업을 받으러 가는 장애인의 휠체어를 밀어 주고 있다. 두 사람의 요청으로 얼굴 부분은 가렸다. 신소영 기자 viator@hani.co.kr

|

[거꾸로 가는 MB 일자리정책] ④ 사회서비스도 저임금 비정규직

요양보호사 ‘취업 문턱’ 높아 노동착취 횡행

활동보조인·보육교사, 월 수입 100만원 미만

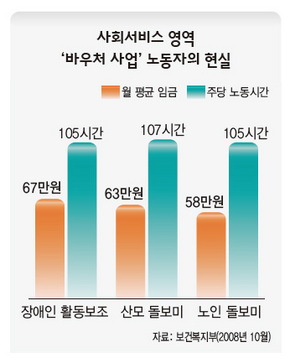

이용자 선택권 ‘바우처’ 확대땐 악화 불보듯

고용 위기가 심각해지자 정부가 뒤늦게 사회서비스 일자리 확대를 들고 나왔다. 노인 돌보미 및 가사·간병 도우미 예산을 지난해보다 줄일 정도로 ‘찬밥’으로 다루다, 추경 예산을 들여 2만개 늘리겠다는 것이다. 하지만 ‘시장’의 지배 아래 들어간 사회서비스 일자리 대부분은, 저임금 비정규직의 덫에서 벗어나지 못하고 있다. 고용과 복지라는 ‘두 마리 토끼’를 잡겠다는 취지는 퇴색한 지 오래다. 보육교사, 장애인 활동보조인, 요양보호사 등 사회서비스 일자리의 현실을 들여다봤다.

■ 무늬만 요양보호사

“학원비 50만원을 들여 요양보호사 자격증을 땄는데, 파출부나 다름없어요.”

송아무개(54)씨는 중병을 앓는 노인들의 집을 찾아가 방문요양 서비스를 제공하는 요양보호사다. 지난해 7월 자격증을 딴 그는 경기 부천시 한 ‘재가 센터’ 소속으로 일하고 있다. 하루 4시간 환자 몸을 씻기고 소변을 치운다. 어떤 보호자들은 빨래나 청소, 반찬 만들기까지 요구한다. “환자는 돌볼 필요 없으니 김장 60포기를 담가 달라”는 요구를 거절했다가 잘린 적도 있다. 센터는 노골적으로 “파출부 내보내고 돈 적게 드는 요양보호사를 쓰라”고 홍보한다. 환자를 더 많이 유치하기 위해서다. 보험회사처럼 환자를 모아 오라는 ‘영업’ 강요도 심하다. 정부가 시설·인력 관리를 ‘시장’에 맡겨 민간기관끼리 돈벌이 경쟁이 치열해진 탓이다.

요양보호사 22만명 가운데 실제 취업인원은 5만여명에 지나지 않는다. 노인요양시설은 부족한데 정부는 자격증만 남발했다. 취업 문틈이 좁으니 센터가 환자·정부한테 받은 돈에서 중개수수료 20~30%씩 떼어가도 ‘군소리’를 못한다. 지난 11일 송씨는 시간당 7500원을 줄테니 “새로 근로계약서를 쓰라”는 연락을 받았다. 70만~80만원쯤인 월급이 더 줄어들 판이다. 결혼한 아들한테 혼자 사는 자신이 짐이 될까봐 시작한 일인데, 집세·생활비 대기에도 빠듯하다.

지난해 전국요양보호사협회의 조사에서, 재가요양기관 요양보호사의 39.6%가 ‘낮은 임금 및 노동조건’을 가장 큰 어려움으로 꼽았다. 요양보호사 대부분은 생계를 책임진 40~60대 여성들이다. 정금자 전국요양보호사협회장은 “무조건적인 일자리 늘리기에 앞서, 노인의 4%밖에 안 되는 이용 대상자를 늘리고 공공기관이 센터를 직접 운영하는 등 서비스 질 향상이 필요하다”고 지적했다.

■ ‘알바생’ 장애인 활동보조인

“한 달에 60만원 남짓 벌어요. 도저히 생계비는 안 되죠.” 장애인 활동보조인으로 일하는 박아무개(26)씨도 저임금에 허덕이는 건 마찬가지다. 12일 오후 그는 전동휠체어를 탄 중증 장애인이 서울 지하철 뚝섬역에서 혜화역까지 이동하는 길에 동행했다. 승강장과 전동차 사이 간격이 넓은 역에선 각별히 주의해야만 한다. 바퀴가 틈에 끼여 다칠 뻔한 적도 여러 차례지만, 4대 보험이 적용되지 않아 하소연할 곳도 없는 탓이다. 박씨가 한 달에 일할 수 있는 시간은 최장 100시간이다. 장애인이 4만원을 내어 바우처(쿠폰)를 끊으면 매달 100시간 서비스를 제공받을 수 있기 때문이다. 활동보조인들은 박씨처럼 통원치료, 취업상담 등에 따라다니며 장애인의 이동과 의사소통을 돕기도 하고, 중증장애인의 집을 방문해 서비스를 제공하기도 한다. 장애인이 필요할 때마다 100시간을 쪼개 쓰는 방식이라 근무시간은 일정치 않다. 서비스 단가는 시간당 8천원. 그를 고용한 센터가 2천원을 수수료로 떼면, 한 달 꼬박 100시간을 채워도 손에 쥐는 건 60만원이다. 장애인 활동보조인 평균 노동시간은 월 92시간, 월평균 임금은 48만3천원으로, 아르바이트 일자리 수준이다. 박씨는 “근무시간이 들쭉날쭉하고 워낙 소득이 적어 생업으로 이 일을 하기는 어렵다”고 말했다. 지난해 7월부터 이 일을 해 온 박씨는 현재 취업준비생이다. 정부가 지급 보증하는 바우처를 통해 사회서비스를 거래할 수 있도록 한 장애인 활동보조 사업은 2007년 시작됐다. 복지에 시장 원리를 도입하면서 서비스 제공 기관들 사이의 경쟁이 심해졌다. 한 센터 관계자는 “몇 년 뒤부턴 서비스 제공 시간이 1만 시간 이상이 안 되면 사업 응모 자격을 주지 않겠다는 등 경쟁이 불가피한 구조”라고 말했다.

|

|

사회서비스 영역 ‘바우처 사업’ 노동자의 현실

|

광고

기사공유하기