|

|

이영희 노동부 장관이 1일 오후 경기 과천 정부청사에서 비정규직법 개정안 처리 무산과 관련해 기자회견을 하던 중 손수건으로 얼굴의 땀을 훔치고 있다.(왼쪽 사진) 한국산재의료원 산하 인천중앙병원에서 비정규직으로 일하다 해고된 김선호(29)씨가 1일 오전 서울 영등포구 민주노총에서 기간제 비정규직 노동자의 현실을 증언하던 중 복받치는 울음을 참으려는 듯 입술을 앙다물고 있다. 과천/김경호, 박종식 기자 jijae@hani.co.kr

|

비정규직법 적용 첫날…‘계약해지’ 줄이어

대기업 미리 ‘외주화’ 정규직 전환 부담 회피

“사용사유 제한 등 근본 해결책 모색 나서야”

비정규직 남용을 억제하는 취지로 제정된 ‘비정규직법’의 기간제(계약직) 노동자 사용기간 제한 조항이 1일 효력을 내기 시작했다. 사용자들은 사용기간 2년이 만료된 기간제 노동자와의 계약을 해지하거나, 정규직으로 전환하는 ‘양자택일’ 앞에 놓였다.

하지만 이날 크게 우려됐던 기업들의 ‘해고 대란’은 나타나지 않았다. 그러나 정부의 영향력이 큰 공기업에서 해고가 줄을 이었다.

대기업은 1~2년 전부터 법 시행에 대비했다. 계약직 직원들의 업무를 아예 외부 용역업체에 맡기는 ‘외주화’를 하거나, 일부는 고용을 보장하되 임금에선 정규직과 차이를 두는 무기계약직으로 돌렸다. 한 대기업의 인사담당 임원은 “이미 비정규직법 시행을 전제로 인력관리를 했기 때문에 법이 어떻게 바뀌든 상관없다”고 말했다.

정규직 전환에 정부 지원이 절실한 일부 중소기업들은 발을 동동 굴렀다. 한 중소업체 사장은 “2년 계약 만료일이 다가온 4명에게 해고 통보를 했다”며 “법 시행이 유예되지 않으면 해고할 수밖에 없지 않으냐”고 말했다.

7월 이후, 2년 계약이 만료되는 노동자는 다달이 3만~4만명가량 될 것으로 추정된다. 김유선 한국노동사회연구소장은 “중소기업을 중심으로 일부 해고 흐름이 나타나겠지만, 통계에는 잡히지 않을 것”이라고 지적했다. 순차적으로 계약이 해지돼도 일정한 휴지기를 거친 뒤 다시 취업하는 ‘비정규직의 회전문 효과’ 때문이다. 지난 3월 통계청 조사를 보면, 비정규직의 평균 근속연수가 1년2개월일 정도로 이동이 잦다.

|

|

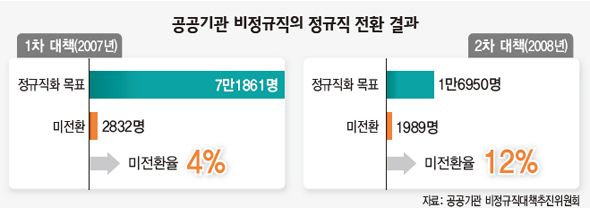

공공기관 비정규직의 정규직 전환 결과

|

기사공유하기